学歴社会・中国「素質教育」重視へ、「有名大学に入れなければ人生終わり」に変化 勉強一辺倒から様変わり、海外留学も増加

学校の宿題と学習塾の負担を減らす「双減政策」

高考(ガオカオ)まで残り6500日――。数年前、中国のSNSを見ていたとき、こんな言葉が目に飛び込んできた。生まれたばかりの赤ちゃんの枕元に置かれていた紙に書いてあった言葉で、筆者は「中国の大学入試はそんなに過酷なのか」と驚かされた。

中国の大学入試の正式名称は「普通高等学校招生全国統一考試」といい、通称は短縮して高考と呼ばれる。中国には、日本のように独自試験を行う私立大学はほとんどなく、ほぼすべてが国立大学。毎年6月に全国各地で2~4日間、同時に行われる試験によって合否が決定する。中国では浪人は一般的ではなく、この数日間の試験でよい成績を収めなければ希望の大学への進学の道は絶たれるため、受験生のプレッシャーは非常に大きいといわれる。

そのため、都市部の中間層以上の家庭では子どもを双語(中国語と英語を使用する)幼稚園に通わせたり、受験生に1時間1000元(約2万円)以上の高額な家庭教師をつけたりすることは当たり前。一部の都市では、子どもが高校2年生になる頃から、高校のすぐ近くに別宅(勉強部屋)を借りることも珍しくない(通学時間を少しでも省き、子どもの負担を減らすというのが目的)。

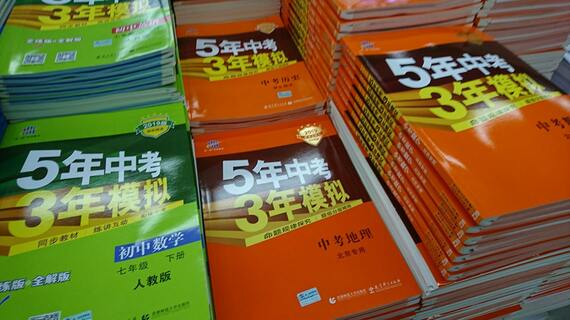

(写真:中島恵氏提供)

だが、そんな過熱する教育熱に一石が投じられた。日本でも大きく報道されたのが2021年7月に発表された「双減政策」だ。双減政策とは共同富裕(ともに豊かになる、という意味で中国政府が掲げたスローガン)の一環で、学校の宿題と学外教育(主に学習塾)の負担を減らすというものだ。

日本では「中国版ゆとり教育」との報道もあったが、小中学生向けの新規の学習塾の開設が禁止され、大手学習塾チェーンが次々と閉鎖された。高校生の教育に関しては対象外だったが、政府がこのような方針を打ち出した背景には、富裕層が子どもの教育に莫大な費用をかける一方、教育費を捻出できない家庭からは不満が広がっている問題があり、格差是正をすることが主な目的だ。

「重点大学に入学できなければ人生終わり」という風潮に変化

1952年から始まった高考は「中国で数少ない平等な試験」だと言われてきたが、実際には不平等な点や時代に合わない面もあり、2014年以降、改革が行われている。

従来、試験は国語、数学、外国語の3科目に加え、文系の学生が受験する3科目と、理系の学生が受験する3科目に分かれていたが、改革により文系と理系の区別がなくなり、全受験生が3科目を自分で選択できるようになった。また、従来は別々の試験問題だったところ、複数の省で同一の試験問題を導入するなど、公平性を重視した改革を実践している。

中国教育部(文部科学省に相当)によると、22年6月の受験者数は前年比115万人増の約1193万人だった。改革が進んでいることに加え、受験生側の意識も少しずつ変わりつつある。以前は重点大学(政府が資金を多く投入している、いわゆる有名校)への入学希望が圧倒的だったが、近年は多様化しており、必ずしも有名な大学でなくても、自分が興味を持つ専攻がある大学への入学を希望する学生も増えている。

むろん、学歴社会の中国では「重点大学に入学できなければ人生は終わりだ」といった風潮はまだあるものの、1990年代後半から大学がマンモス化し、入学者数を増やしており、重点大学を除けば、進学のハードルは低くなっている。Z世代の若者の間では「親のメンツのためだけに有名大学に進学することは無意味だ」といった考え方も広がってきており、親のほうも、以前に比べれば、本人の希望に耳を傾けるようになってきている。