日本では「留年」というとあまりよい印象がありませんが、デンマークではギャップイヤーといわれるこの期間で、自分が進むべき進路をじっくり考えます。高校は大きく普通科・商業科・工業科、専門職科に分かれていて、自分はどの道に進みたいかをじっくり考えてから進学することができるのです。

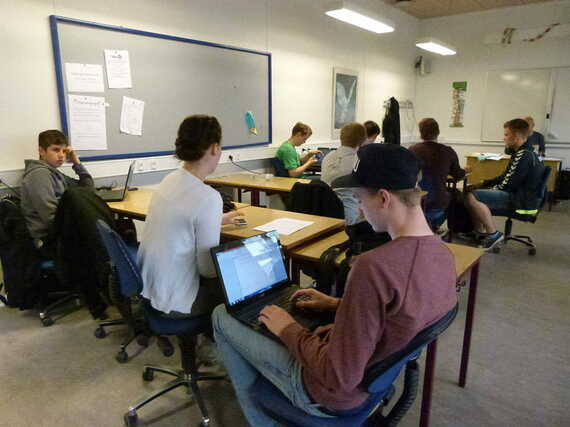

(写真:中曽根氏提供)

朋子さんの息子さんも、高校進学前にスポーツと音楽に特化したエフタスコーレで学んだそうで、「思春期の子どもにとって、親元を離れ、それまでとは違う環境に身を置いて自分に向き合い生き方を考える、このような時間の過ごし方はとても貴重だった」と言います。

(写真:ニールセン北村氏提供)

高校卒業後も、日本のようにすぐに大学に進学するのではなく、ギャップイヤーで世界を旅したり、働いてみたり、フォルケホイスコーレという成人学校に行ったりします。 フォルケホイスコーレはデンマーク発祥の制度で、18歳以上なら誰でも行くことができる全寮制の学校で、音楽、スポーツ、造形、美術、メディア、農業など合計で200科目以上の選択肢が用意されており、自分の特性を確かめながら、進路を選択していきます。

中学生の25人に1人が不登校という日本に対して、デンマークでは不登校がほとんど問題にならないというのも、こうした弾力性のある制度があるからではないでしょうか。また、特性がある子どもたちも、どうしたらその場に参加できるかを考えて、その特性に合わせた環境を自分で用意します。

(写真:Fish Photo 笹谷耕二郎氏提供)

私が見学した小学校では、ついたてで隣の席と仕切っている子がいました。これは人がそばにいると集中しづらいからという理由。また、音が気になる子はヘッドホンをする。じっと座っていられない子はバランスボールのいすを用意するという具合です。また、教室には「ペタゴー」と呼ばれる専門家がいて、対話をしながら人との関わり合い方を学んでいくのだそうです。

どういうサポートをしたら学べるのかを考えて、対応していく。非常に合理的なシステムだと感じました。こうして一人ひとりが大事にされることによって、自分も周りも大切にするマインドが育っていくのではないかと感じました。どの子もじっくり自分に向き合いながらソフトランディングさせていく仕組みは日本でも取り入れたいものです。

対話によって力を引き出す探究型の学び

もう1つが「探究型の学び」です。デンマークでは、大人は子どもに「あなたはどう思うのか」「どうしてそう思うのか」とよく質問します。そして、子どもたちに自分で考えること、それを人に伝えることを促します。視察した学校でもそういう様子をたびたび目にしました。

それは幼稚園から始まっています。1日中森の中で過ごす森のようちえんでは、子どもが体験を通して五感を育てることが活動の基本。何をするかを決めるのは子どもたちで、先生は、子どもたちの中にある力を引き出すサポート役に徹しています。

(写真:Fish Photo 笹谷耕二郎氏提供)

小学校の授業も、一方的に教えるのではなく、児童に考えさせながら進行する対話型。私が視察したのは、公立小学校の2年生と6年生の環境の時間でしたが、2年生のクラスでは、全校で取り組んだエネルギーの節約がテーマ。学校でできる節約には、何があるかを生徒に発言させた後、みんなの努力でどのくらいの水が節約できたかを、1立方メートルの板を4つ立てて作った箱を使って説明します。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら