給食がなくなる夏休みが苦しい、児童文学が描く「子どもの貧困」のリアル 作家・中島信子『八月のひかり』に込めた思い

作家の心を動かした子どもの貧困問題

「うわあ、焼きそばだ」

美貴は勇希のお皿には、できるだけそばを入れた。たった一玉のそばだから

美貴のお皿のそばは五、六本しかない。キャベツもニンジンも少しだ。

「おいしいね。もっともっと食べたい」

勇希は五口で食べ終わった。美貴は自分のお皿に残っていた一口分の野菜を、勇希のお皿に移した。

「お姉ちゃん、どうしてうちは貧乏なの」

勇希が美貴の目を見た。美貴は勇希の目を見ないように外を見た。うちがなぜ貧乏なのかを話すと、まだおなかがすいていたので、涙が出てしまいそうな気がした。

中島信子『八月のひかり』より

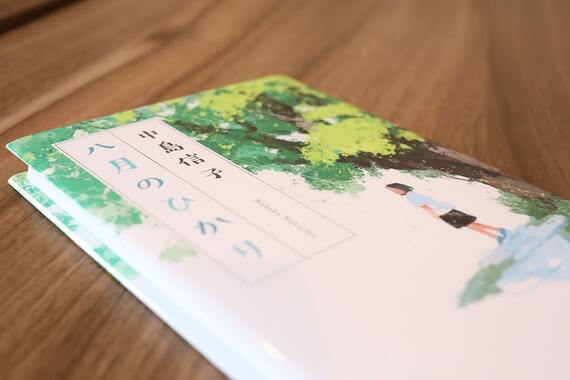

作家の中島信子氏が児童文学作品としては約20年ぶりに発表した『八月のひかり』。小学5年生の主人公・田端美貴の目線で、母と小学2年生の弟・勇希との夏休みの日々を描いた作品である。冒頭に引用したのは、その一節だ。

(撮影:ヒダキトモコ)

とある事情からひとり親世帯になった田端家では、夏でもシャワーやエアコンを制限する日々。十分な食材を買えず、母に代わって家事をする美貴は、キャベツの千切りで料理のかさ増しをしながら、「豚肉がたくさん入った焼きそばを、おなかいっぱい食べてみたい」と考える。そんな貧しさからくるいじめや貧困の連鎖。児童文学作品でありながら、困窮する家庭の現状がリアルに描かれ、話題となった。

作者の中島氏は1980年にデビューしてから『いつか夜明けに』(岩崎書店)でいじめ、『白い物語』(汐文社)で原爆、『冬を旅する少女─美和子12歳』(ポプラ社)で犯罪加害者家族と、厳しい状況に置かれた子どもの姿を描いてきた。現在は、フードバンク狛江の副理事長も務める中島氏に、子どもを取り巻く状況や、厳しい状況に置かれた子ども、そして作品への思いを聞いた。

物語の舞台に夏休みを選んだ理由

──20年ぶりの新作に、子どもの貧困を選んだのはなぜでしょうか?

短編や大人向けの本は書いていたのですが、2000年ごろから児童文学の体質が変わったのです。その頃、2社の編集者の方に言われたのが、「もっと軽いものを書かないと売れない」とのこと。私がマイノリティーの子どもばかり書いていたからです。

しかし、子どもは本当にさまざまな思いを抱えています。私にはテーマが明確でないものは書けませんから、「だったら書くまい」と思ったのです。その間、短大で非常勤講師を務めたり、孫の面倒を見たりもしていたのですが、マイノリティーの子どもたちのことはつねに心に引っかかっていました。子どもの貧困問題について、メディアなどで大きく取り上げられるようになったのもこの頃です。

──09年に厚生労働省が日本の子どもの相対的貧困率を公表したほか、『子どもの貧困白書』(明石書店)が発刊されましたね。

子どもの貧困についていつか書けたらと思い、資料を集めていました。そんな時、亡き夫で詩人の桜井信夫の来し方を書いた『君棲む数』を出版したエスプレス・メディア出版の編集者の方から、「子どもの貧困を書いてみないか」というお話をいただいたのです。「これは書けるかもしれない」と思った頃、新聞で「NPO法人フードバンク狛江」の記事を読みました。