教員の3割が「子どもの権利」の内容知らず、誤って理解している回答も 教員調査、約半数が「子どもの権利教育」せず

子どもの権利「知っているつもり」になっている可能性も

2022年6月15日、参議院本会議で、子どもの権利を守るための基本的施策を定めたこども基本法が可決、成立した。

国連では1989年に、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を保障した子どもの権利条約が採択され、日本も94年に条約に批准している。ところが日本政府はこれまで、国連・子どもの権利委員会から勧告を受けているにもかかわらず、子どもの権利は既存の法律で守られているとして国内法の整備を行ってこなかった。それがようやく、子どもの権利条約に対応する包括的な国内法として、こども基本法が定められたのだ。

今後は、子ども自身を含めたすべての人々が、子どもの権利を理解するとともに、これを尊重する社会にしていくことが求められる。そのうえで、とりわけ重要な役割を担うのが、子どもたちに日々接する学校現場の教員たちだろう。

では現時点で教員は、子どもの権利についてどれぐらい理解し、実際にその権利を尊重しているのか。その現状を知るうえで参考になるのが、子ども支援専門の国際組織である公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが、こども基本法の成立に先立つ2022年3月に実施した「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査」(有効回答数468人)だ。

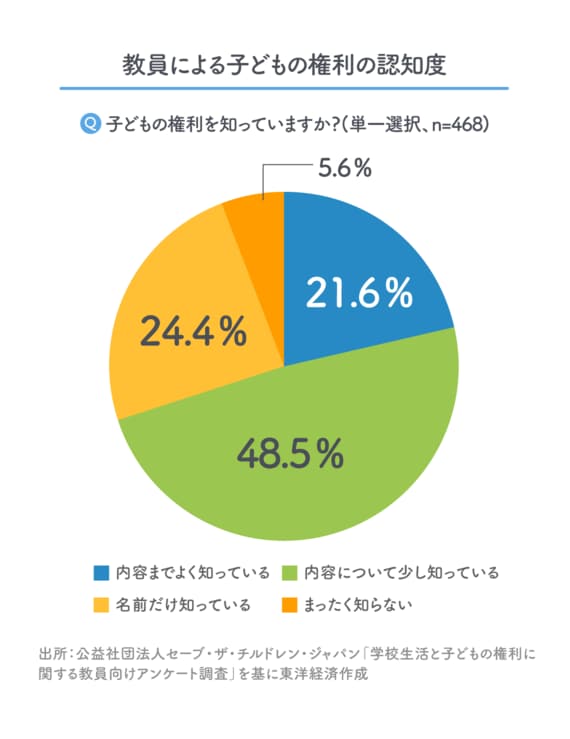

同調査は、小・中・高・高専・特別支援学校・外国人学校の教員を対象に行われた。調査結果によると、まず子どもの権利の認知度に関する設問では、教員の約2割が「内容までよく知っている」と答えた一方で、「まったく知らない」「名前だけ知っている」と答えた教員も3割に達した。

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン アドボカシー部 社会啓発 オフィサーの松山晶氏は、「この数字は、子どもたちと多くの時間を過ごし、子どもの権利を含めた人権教育を行う立場である教員の方々の認知度としては、低い状況だと捉えています」と語る。

また調査では、教員が子どもの権利の内容をどこまで理解しているかを把握するため、子どもの権利について書かれた9つの文の中からふさわしいと思う内容を選ばせる問いも設定した。

これによると、子どもの権利としてふさわしい内容である「子どもは自分と関わりあるすべての事について意見を表明でき、その意見は正当に重視される」「子どもは遊んだり、休んだりする権利を持っている」を選ばなかった教員がそれぞれ4割程度おり、「子どもは必要な医療・保健サービスや社会保障制度を利用し、十分な生活を送ることができる」も約3割の教員が選択しなかった。