こども家庭庁発足へ、子どもを守る「こども基本法」がない日本の大問題 末冨芳「子ども政策に横串刺す法律が必要」な訳

子どもに関わる行政を集約、縦割り打破には懸念

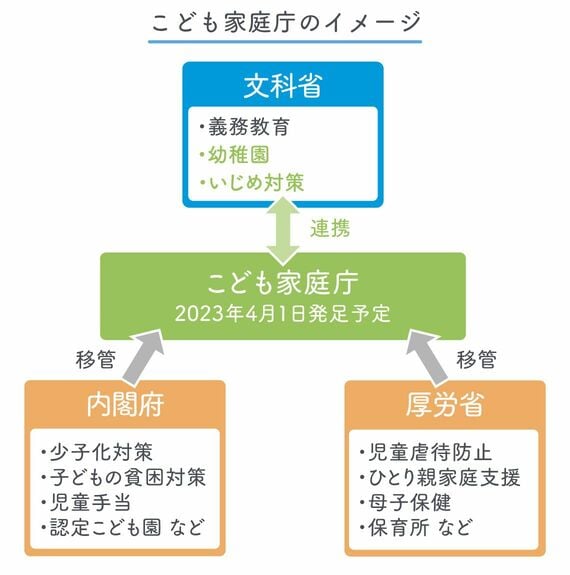

今国会で法案が成立すれば、こども家庭庁は2023年4月に内閣府の外局として発足することになる。首相直属の機関として位置づけ、内閣府や厚生労働省が推進している子どもに関わる部署が移管され、文部科学省とも連携しながら子ども関連政策の司令塔を担っていくことになる。

幼稚園や義務教育などの学校教育関連は、そのまま文科省に残ることから、当初の狙いであった縦割り行政打破には懸念が残るものの、とりあえずは一歩踏み出した形といえるだろう。職員は300人ほどの組織になる予定だ。

かつて旧民主党政権でも、子ども・子育てに関わる行政を一元的に扱う省庁の創設が提案されたことはあったし、子ども政策専門の行政機関の必要性を訴える議員は与野党を問わずにいた。なかなか議論が進展しなかったわけだが、その創設に菅義偉前首相が意欲を示したことから実現に向けた動きが一気に加速した。

これまでの経緯について、日本大学教授の末冨芳氏はこう話す。

「いちばん大きなインパクトを与えたのは、16年に改正された児童福祉法で、子どもの権利が法的に明確に位置づけられたことです。これ以後、教育機会確保法や子どもの貧困対策法の改正でも、子どもの権利条約の理念にのっとることが規定されました。これが、こども家庭庁発足を促すことになりました」

日本は、1989年に国連で採択された「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」に94年に批准した際、子どもの権利擁護に関する国内法の整備は行わなかった。政府が既存法で子どもの権利は守られているという立場を取ったからだ。

・生きる権利:住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、命が守られること

・育つ権利:勉強したり遊んだりして、持って生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること

・守られる権利:紛争に巻き込まれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働から守られること

・参加する権利:自由に意見を表したり、団体をつくったりできること

出所:日本ユニセフ協会「子どもの権利条約」

そのため、児童福祉法の改正で「児童の権利に関する条約の精神にのっとり」という理念が示されたことや「児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され」と明記されたことは画期的だったのだ。

さらに20年9月に日本財団が、子どもを権利の主体として位置づけ、その権利を包括的に保障する「こども基本法」の制定を提言。それを受けて、不登校や子どもの貧困対策などに取り組む諸団体がこぞって「こども基本法」の制定や「こども庁」の設置を要望する運動を強化した。そこには、子どもを守る法律がないことへの危機意識の高まりがあったという。

20年といえば、新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、当時の安倍晋三首相が学校の全国一斉休校を要請。地域の公園なども感染拡大防止の観点から利用できなくなり、子どもたちの生活の場の大半が失われた。