茨城県、3年で10校も中高一貫校つくる理由 水戸一高、土浦一高も…校長公募で改革着手

右肩上がりに増える公立中高一貫校

今さらではあるが、中高一貫校とは中学と高校を接続し、6年間にわたって一貫した教育を行う学校のことだ。従来は私立のイメージが強かったが、1998年に文部科学省が学校教育法の一部を改正して以来、公立でも設置ができるようになり全国に公立中高一貫校が広がった。

その目的は、中等教育の多様化を推進し、生徒一人ひとりの個性をより重視した教育の実現にある。計画的かつ継続的に教育指導ができるのはもとより、特色あるカリキュラムを導入している学校が多く、とくに公立は経済的負担も比較的少ないことから、今や私立をしのぐ人気となっている。

公立の中高一貫校には、1つの学校として一体的に中高一貫教育を行う「中等教育学校」、高等学校入学者選抜を行わずに同一の設置者による中学校と高等学校を接続する「併設型」、異なる中学校と高等学校が連携をして(市町村立中学校と都道府県立高等学校など)中高一貫教育を行う「連携型」の3つのタイプがある。文科省の「令和元年度学校基本調査」によれば、中等教育学校54校、併設型495校、連携型169校もの公立中高一貫校が全国にある。

これまで公立中高一貫校の数は右肩上がりに増えているが、茨城県では2020年度の5校に加えて、22年度までに新たに5校が中高一貫校になるという。

すでに県内には連携型の小瀬(現在は常陸大宮市立明峰中と連携)、中等教育学校の並木、古河、併設型の日立第一の4校があったが、20年度に太田第一、鉾田第一、鹿島、竜ヶ崎第一、下館第一、21年度に水戸第一、土浦第一、勝田、22年度に水海道第一、下妻第一が一貫化され、新たに10校(勝田のみ中等教育学校、そのほかは併設型)を加え、計14校が中高一貫となるのだ。なぜ、ここまで大胆に中高一貫校を増やすのか。

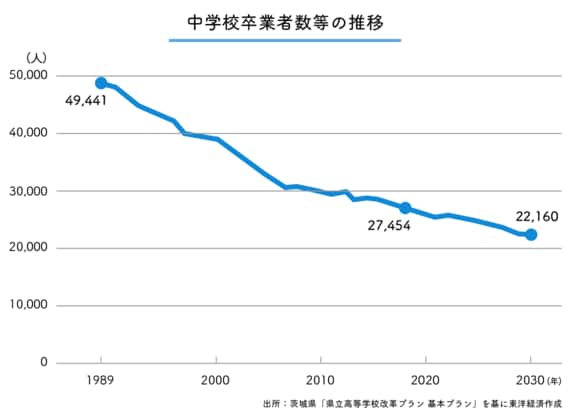

中学校卒業者数が少子化で激減

その理由の1つに少子化がある。これは日本全体に言えることだが、茨城県では中学校卒業者数等は1989年の4万9441人をピークに年々減少し、2018年に2万7454人になり、30年には約2万2000人まで激減すると見込まれている。これにより地域振興、そしてそれを担う人財育成において重要な役割を果たす高等学校の小規模化が進むことから、茨城県では「県立高等学校改革プラン」を策定。学校の再編等も含めた多様で魅力ある学校、学科づくりに努めている。

中卒年(3月)は、中学校卒業者等の各年3月の卒業年を示す

2017年以前の卒業者数は実数であり、18〜26年は17年5月1日現在の在籍者数に基づく推計による見込み数、27〜30年は17年4月1日現在の常住人口に基づく推計による見込み数である