教員の3割が「子どもの権利」の内容知らず、誤って理解している回答も 教員調査、約半数が「子どもの権利教育」せず

教員の学ぶ機会の確保は「働き方改革」がセット

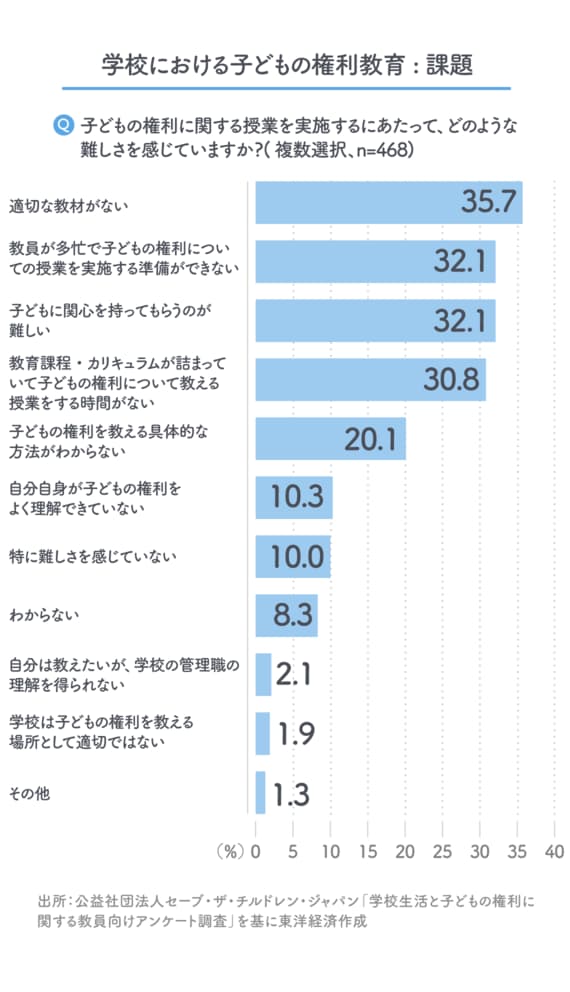

今回の調査結果から見えてきたのは、子どもの権利に対する理解が学校に浸透しているとはいえず、そのため子どもの権利が十分に尊重されていない面もあること。また、子どもの権利教育もきちんと行われているとは言いがたい現状が浮かび上がった。

子どもの権利について理解を深めるには、教職課程や教員研修の中で学べる機会を増やすことが有効だと思われるが、松山氏は、「確かに教員研修では人権教育の扱いはありますが、子どもの権利に特化した研修は行われていません。しかし研修の拡充は、教員の働き方改革とセットで考えていくべきです」と語る。

教員の長時間労働が常態化している中で研修機会を増やすことは、教員の負荷をさらに増大させることになりかねない。教員が子どもの権利をよく理解し、尊重することはもちろん大切だが、同時に健康に働けるように教員の権利も保障される必要があるだろう。

また、子どもの権利条約については小・中・高の一部の教科書の中で何らかの記述があるものの、学習指導要領では子どもの権利の扱いは明記されていないという課題もある。また、「学校で学ぶ機会があっても、条約があるという知識であったり、過酷な状況に置かれている国の子どもたちを守るためのものとして扱われたり、他者の尊重として扱われることが多い。子どもたちが自分自身も権利を持っているのだという認識を育むことが大切です」と松山氏は話す。

こうした状況や今回の調査結果を踏まえ、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでは現在、教員が子どもの権利について負担感なく理解できるとともに、授業の中でもすぐに活用できるような教材の開発に力を注いでいるという。

子どもたちが、子どもの権利を自分事として学ぶことができ、なおかつ子どもの権利が尊重される安心・安全な場。学校や教員には、そうした環境の実現が求められている。

(文:長谷川敦、注記のない写真:IYO/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら