教員の3割が「子どもの権利」の内容知らず、誤って理解している回答も 教員調査、約半数が「子どもの権利教育」せず

さらに、内容を誤って理解している教員もいた。子どもの権利としてふさわしくない内容である「子どもは義務や責任を果たすことで権利を行使することができる」を、「ふさわしい」として選んだ教員が約3割、「子どもは成長途上のため、子どもに関することはいかなる場合も大人が子どもに代わり決めるよう推奨される」を選んだ教員が約2割いたのだ。

松山氏は、この結果について「子どもの権利の内容を『自分はよく知っている』と思っている教員においても、実際には正確な理解が必ずしも浸透していないのでは」と分析する。教員の子どもの権利に関する認知度と理解度の双方を向上させることは、現時点での大きな課題といえそうだ。

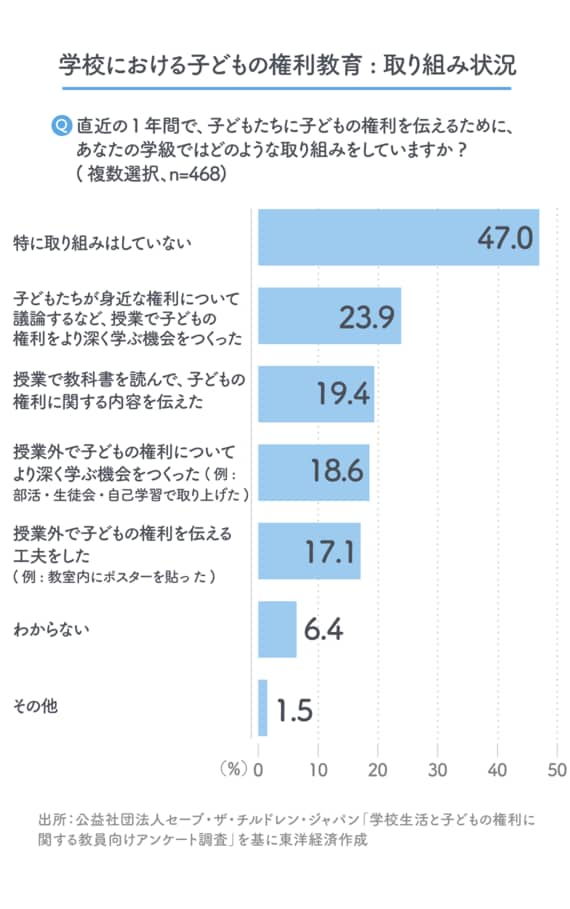

子どもの権利教育、約半数が「特に取り組みはしていない」

では教員は、学校の中で日々子どもと接する際に、子どもの権利をどれくらい尊重できているのだろうか。

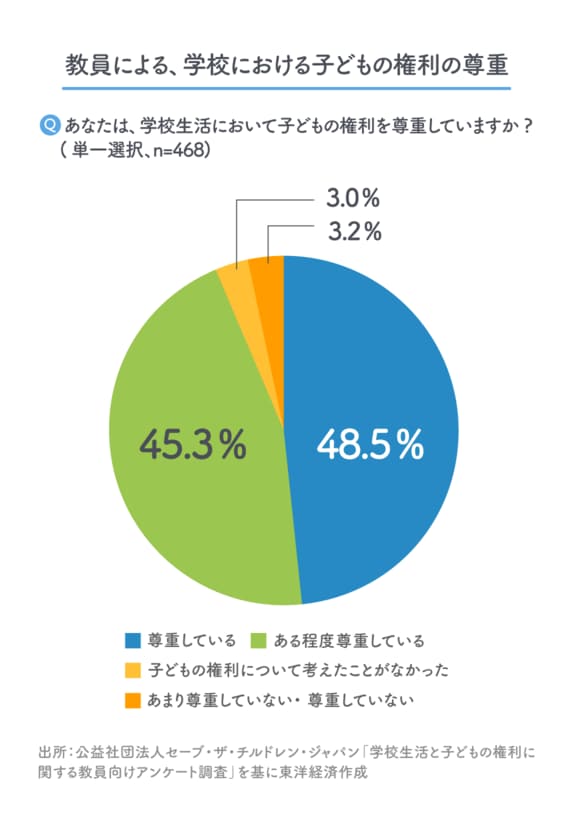

「あなたは、学校生活において子どもの権利を尊重していますか」という問いに対しては、9割以上の教員が「尊重している」「ある程度尊重している」と回答。「あまり尊重していない・尊重していない」「子どもの権利について考えたことがなかった」と答えた教員の割合は、合わせて6.2%となった。

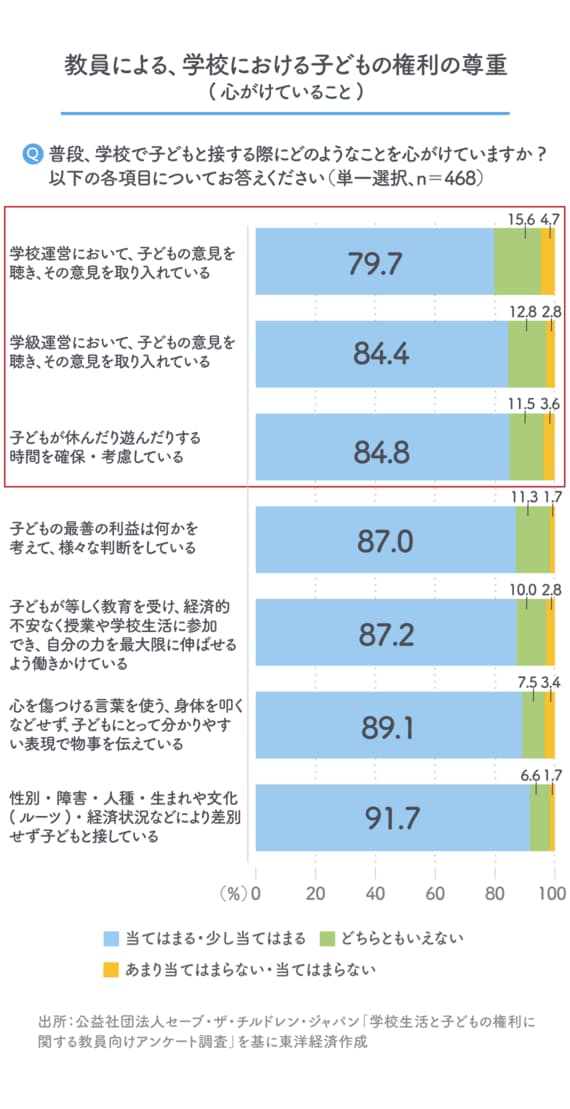

さらに、具体的にどんな場面で子どもの権利を尊重しているかを問うたところ、上位に挙がったのは「性別・障害・人種・生まれや文化(ルーツ)・経済状況などにより差別せず子どもと接している」や「心を傷つける言葉を使う、身体を叩くなどせず、子どもにとって分かりやすい表現で物事を伝えている」など。

逆に尊重していると答えた割合が比較的少なかったのは、「学校運営において、子どもの意見を聴き、その意見を取り入れている」「学級運営において、子どもの意見を聴き、その意見を取り入れている」「子どもが休んだり遊んだりする時間を確保・考慮している」となった。先の理解度調査でも、子どもの権利としてふさわしい内容である「遊ぶ権利、休む権利」「意見を表明でき、意見を重視される権利」を選択しなかった教員がそれぞれ4割程度おり、これらの権利は理解度も尊重度合いも低いと言える。

調査では、子どもの権利を伝えるために、学級でどのような取り組みをしているかについても尋ねている。その結果、最も多かったのは「特に取り組みはしていない」で、その割合は半数近くに上った。学校という“教育現場”において、子どもの権利教育が十分に行われていない現状が浮き彫りになったといえる。

では、子どもの権利教育を実施するうえで、教員自身は何が阻害要因になっていると考えているのだろうか。上位に挙がったのは「適切な教材がない」「教員が多忙で子どもの権利についての授業を実施する準備ができない」「子どもに関心を持ってもらうのが難しい」などだった。「自由という言葉を権利なのか、わがままなのか、自分勝手なのかの説明が子どもにどう受け入れられるかわからない」(小学校教員)といった自由記述もあった。