熊本市教育長・遠藤洋路、子どもの「将来のために」が引き起こす教育の盲点 今の幸せのため自ら考え行動する教育委員会へ

熊本市といえば、新型コロナウイルスの感染拡大により学校が一斉休校になった2020年4月、ほかの自治体が何もできずにいたのを横目に、市内の全小中学校でオンライン授業を実現させたことで一躍有名になった自治体だ。

こう聞くと、ICTの導入が進んでいただけと思う読者が中にはいるかもしれないが、熊本市は17年まで教育現場におけるICTの活用は政令指定都市で下から2番目という危機的な状況にあった。同年、熊本市の教育長に着任した遠藤洋路氏の下、教職員に1人1台、児童生徒3人に1台の端末整備を目指し、19年に小学校で、20年に中学校で配備を完了させた。

その後、「意外といいらしいよ」と勧められて使い始める先生や、「もう少し使いたいな」という声が多くなり、「児童生徒1人に1台の端末にしてほしい」という要望が強くなっていったという。そんな矢先に新型コロナの感染拡大が始まった。3人に1台整備した学校端末はフル稼働、残りは家庭の端末でちょうどぴったりと1人1台を実現し、オンライン授業に踏み切れたというわけだ。

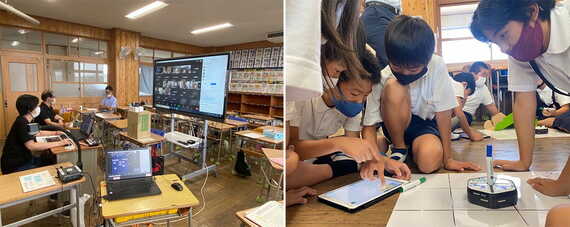

(写真:熊本市教育委員会提供)

これをきっかけに、「熊本市はすごい」と声をかけられることが増え、先生や教育委員会の人々が自信と誇りを持つようになったというが、こうしたコロナ禍のさまざまな経験が今、熊本市の教育に大きな変化をもたらしている。

今の日本の教育は、将来のことばかりを考えている

「学習指導要領にある『主体的・対話的で深い学び』を頭ではわかっていました。でも、新型コロナウイルスで世の中がガラッと変わって不安定になり、今後もこういうことが起こるとしたら……その中で生きていく子どもに何が必要なのか。そう考えたら、『自ら考え行動し、自分で自分を、そして世の中をよくしていく力が必要』だと実感しました」

熊本市教育長

1997年文部省(現・文部科学省)入省。2002年ハーバード大学ケネディ行政大学院修了(公共政策学博士)。06年7月文化庁文化財部伝統文化課課長補佐。07年4月熊本県教育庁社会教育課課長。09年8月内閣官房知的財産戦略推進事務局総括補佐。10年10月同省退職、11月に青山社中株式会社を起業し、共同代表。14年法政大学キャリアデザイン学部兼任講師(現代教育思想)。17年より現職。著書に『みんなの「今」を幸せにする学校』(時事通信社)

(写真:熊本市教育委員会提供)

こう話す遠藤氏は、コロナの前とは教育に対する考え方が大きく変わったという。