熊本市教育長・遠藤洋路、子どもの「将来のために」が引き起こす教育の盲点 今の幸せのため自ら考え行動する教育委員会へ

いかにも各学校で取り組みに差が出てきそうだが、教育委員会としては校則の見直しを明確に打ち出しはするものの、どこまでやるかやスピードは問わない。もちろん、教育委員会としてサポートはするが、うるさくは言わない。この現場を信頼して任せる、できるところからやるのでいい、というのがここ数年で浸透し、自然に広がっているという。

教職員の「今」の幸せのための働き方改革

熊本市では、教職員の「今」の幸せのために働き方改革にも取り組んできた。

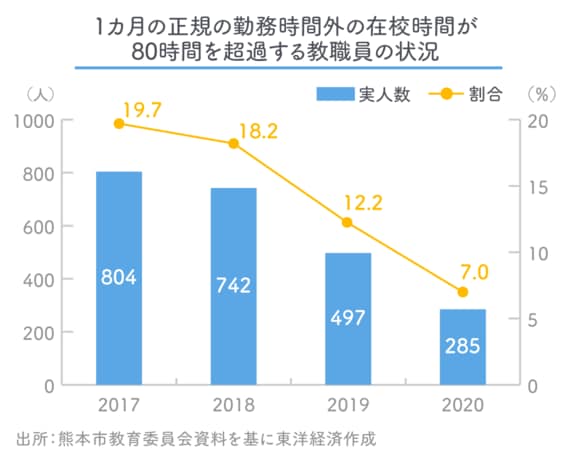

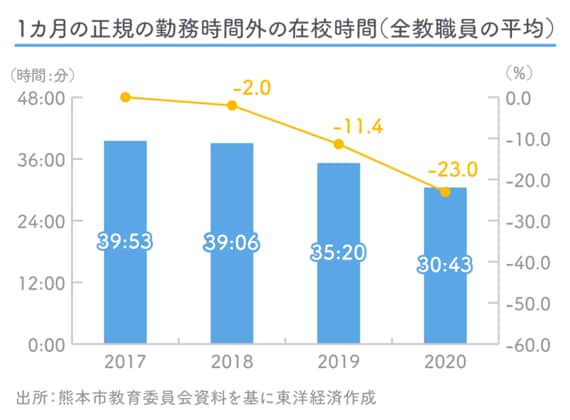

遠藤氏は教育長に就任した当初から「働き方改革はすべての改革」の前提として、1. 正規の勤務時間外の在校時間が1カ月80時間を超える教職員数ゼロ、2. 教職員の正規の勤務時間外の在校時間を25%削減(40時間から30時間に)を目標にしてきたのだ。

勤務実態や勤務時間外の業務内容の把握などによって実態を明らかにするとともに、学校の自動応答電話や閉庁日の導入、校務支援システムなどICTを活用した業務削減に取り組んできた。その結果、目標は達成していないものの勤務時間は3年前と比較して全体的に短くなっているという。

「あとは、中学校の部活動をどうするかと、教頭の業務をどう分散させるかです。部活動が勤務時間に入る限り、勤務時間のこれ以上の削減は難しい。そこで別法人をつくり指導員を雇用して派遣する仕組みにしようとしている。学校の先生も部活動指導をする場合には、法人の指導員として報酬をもらい副業としてやることを考えています。また教頭の業務削減は、まず管理職がやらなくてもいい業務の分散と、業務補助を行う秘書のような支援員を配置できないかと考えています」

ICTの活用、校則の見直し、働き方改革……矢継ぎ早で改革に着手する熊本市。

今後は、どんな改革を予定しているのか。その問いに遠藤氏は「長期的な計画を立てても仕方ない」と言い切る。熊本で育って、熊本で育ったわけではない外から来た自分から見ると、いろいろな課題が自然に見えてくるという。

「計画を立てるのは時間と労力がかかります。もはや計画ができた時に、実際そういう社会になっているかもわかりません。教育振興基本計画や大綱なども理念こそが大事で、理念を持ったうえで、目の前に出てくる課題に次々と取り組むことに時間と労力を使ったほうがいいと思っています」

熊本市が目指すのは、自ら考え行動する教育委員会だ。教育行政を担うのは文部科学省だが、学校を設置するのは自治体で、運営するのは教育委員会。ここが少し複雑なところだが、遠藤氏は「文科省は人と予算をつけてくれればいい。それ以外は任せてほしい。自分たちで決めて自分たちでやるのが当たり前」と話す。そもそも子どもたちのエージェンシーを育てるには、見本となるよう大人たちがエージェンシーを身に付け、自ら主体的に行動する姿を見せることが大切ということだろう。

遠藤氏は、これからの学校の姿として、家に居場所がなかったり食事が取れない子どもなどの生活全般を保障する福祉機能を持たせた学校の可能性なども視野に入れている。コロナ禍のオンライン授業に不登校の子が参加できたことから、21年度に不登校児童生徒対象の「フレンドリーオンライン(オンライン学習支援校)」を市内の小中学校に1校ずつ開校させている。これも新しい学校の形で、子どもたちの「今」の幸せを追求した結果といえるだろう。

「それは、子どもたちの『今』の幸せとして正しいことなのか」。そう問いながら進む熊本市の改革から今後も目が離せない。

(文:編集部 細川めぐみ、写真:ペイレスイメージズ1(モデル) / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら