苦しむ子どもを救う「公的第三者機関」の設置が日本で遅れている理由 川西市「子どもの人権オンブズパーソン」に聞く

調査相談専門員。日々、子どもたちの相談に対応している

(写真:川西市子どもの人権オンブズパーソン事務局提供)

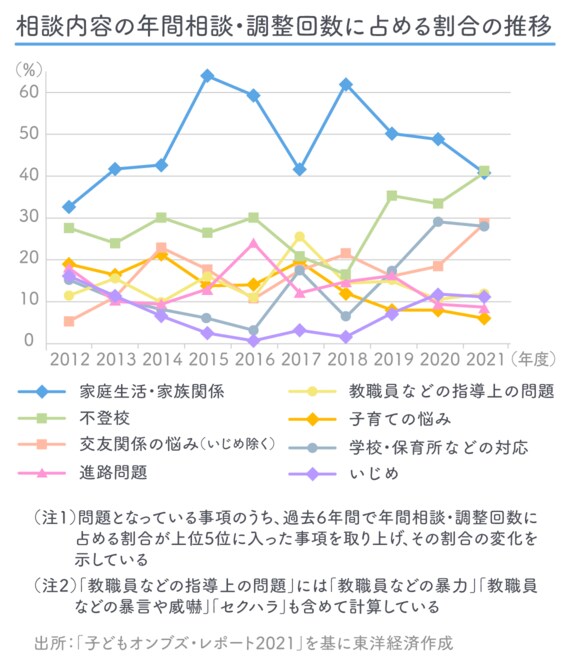

最近の傾向としては、不登校に関する相談がコンスタントに寄せられているそうだ。要因はさまざまで、その1つひとつに相談員が丁寧に対応しているが、昔と比べて問題が深刻化・複雑化している印象だという。

「昔は解決の方向性もはっきりしていました。例えば、体罰事案なら『先生と生徒』の問題と、構図もわかりやすかったですから。しかし、今は子どもも何が問題かわからないままで相談に来るケースも増えていて、親も学校も霧の中にいるような状態です。家族関係や家庭環境、生活スタイルが変化していく中で、旧態依然の学校の文化が今の子どもたちにマッチしなくなっているのでしょう。そうしたストレスが、身体症状や不登校といった形になって表れているのだと思います。コロナ禍では保護者と学校のコミュニケーションが難しくなったことも影響しているかもしれません」(堀家氏)

保護者が介入していじめ問題などが悪化するケースも散見されるという。例えば、保護者が学校側の対応に疑問を持って子どもの登校を制限し、2次被害的に子どもの学習権が奪われてしまうケース。そのような場合には、保護者の気持ちを解きほぐしながら、子どもの真意を測りつつ、子どもが不利益を被らない状態を目指して学校や教育委員会と調整を図っていく。

「最近は親子関係などが背景にある相談が多いです。子どもが本音を親に言えない、あるいは子どもが本音を言っても親に伝わらないなど、家庭内で問題を処理できないことによるトラブルが増えています。21年度は、自ら相談窓口までアクセスできない幼い子どもや重度の障害がある子どもたちの意見表明権をどう保障していくのかといった課題に直面するケースもありました」(堀家氏)

「子どもの最善の利益を共有できない文化」が解決を困難に

2021年度の年間ケース数は70件、年間相談者数は134人。年間相談・調整回数は802回で、ここ数年は800回を超える。1ケース当たりの相談・調整回数は、平均11.46回。15分程度の電話相談で問題が解決するケースもあるにはあるが、年単位で何回も相談を寄せる子どももおり、年々長期的な関わりや関係機関との複数回にわたる連携や調整が必要なケースが増えているという。

(写真:川西市子どもの人権オンブズパーソン事務局提供)

「21年度は親御さんからの相談がいちばん多くなっており、学校や教育委員会とうまくいかず、こじれてしまったケースを扱うことも少なくありません。しかし、どんな案件でも私たちは、親御さんの意向では動かないことを大事にしており、子どもに必ず話を聞きます。子どもが小さいほど親御さんの影響も強くなるので調整に時間がかかる大変さはありますが、子どもと親の双方にアクセスして動ける点が、この制度のよいところだと思います」(平野氏)

堀家氏も、「例えば、ニュースになるような子どもの問題は氷山の一角。私たちは、その水面下に隠れているたくさんの問題を何とか顕在化しないよう抑える役割を果たせていると思います」と話す。また、日本で子どもの問題が山積しているのは、子どもの権利条約が認知されていないことが大きな要因だと考える。