小学校「英語嫌い」3割、必修化から3年で直面する課題を解決するコツ 英語教育の第一人者・佐藤久美子氏に聞いた

2020年度より、小学校3・4年生から英語教育が必修化された。これを受け、2021年秋、子どもたちの可能性を引き出す非認知能力の向上につながる多様なコンテンツを展開する一般社団法人ダヴィンチマスターズでは、全国の小学校3〜6年生の児童とその保護者405名に「英語に関する小学生の意識調査」を行った。

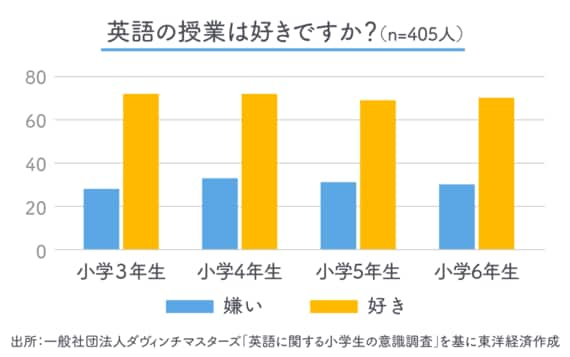

アンケートで「英語の授業は好きですか?」という質問に対し、「好き」と回答した割合が約7割であったことは、ほかの教科と比較しても高く、子どもたちは英語の授業を楽しんでいることがわかる。一方で、3割の児童は「嫌い」と回答。その理由として、「英語を聞いても何を言っているかわからない」などの回答が目立った。

英語が「嫌い」なのは指導法に原因も

――この調査結果をどう捉えたらよいでしょうか。

小学校の先生が、ぺラペラと一方的に英語で話すことは考えにくいことから、授業で使用するリスニング教材の難易度が高い可能性があります。ほかにも、英語が嫌いな理由として「アルファベットを書くのが苦手」「単語を覚えられない」という回答も多い。「正確に書けているか」「できたかできないか」などに焦点を当てすぎた指導になると、アルファベットや単語を覚えることが、子どもにとって“苦行”になってしまうことにつながります。

――新学習指導要領において、小学校3・4年生は年間35時間(週1コマ)で「聞く」「話す」が中心の授業、小学校5・6年生は年間70時間(週2コマ)で、「聞く」「話す」に加え「読む」「書く」の英語の授業が行われています。

小学校の先生は、「ご自身が小学校時代に英語教育を受けたことがない」「英語の指導法を学んでいない」というケースが少なくなく、自治体や学校単位で英語教育研修を受けたり、個人で学んだりしながら指導法を試行錯誤しているのが現状です。

こうした指導経験不足などから、必要以上に英文を書かせようとしたり、「できるかできないか」だけの視点で評価してしまったりなどが、子どもたちが英語に対して苦手意識を抱く背景の1つとして考えられる側面もあるでしょう。ただ、先生方は、もともと“教えるプロ”ですので、研修などでヒントを差し上げると、積極的に英語の授業に関わっていきます。長年全国の教育委員会や小学校で英語研修や講演を行っていますが、2年間指導させていただくと、皆さん教え方が本当にお上手になっていきます。

子どもたちの主体的な言語活動を重視する

――新学習指導要領の導入により、5・6年生は英語が「教科」となり、通知表に成績がつきます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら