大阪・吹田市「デジタル・シティズンシップ教育」で起きた変化 抑制的な教育では育たぬ子どもの考える力

「授業では、アメリカ・ハーバード大学大学院の研究機関が研究・開発した動画教材『コモン・センス・エデュケーション』を活用しています。この動画教材は子ども自身に考えさせる内容となっており、子どもたち一人ひとりが、デジタル空間において起こりうる課題を、仲間との対話を通して自分なりの納得解を見つけ出すという流れの授業において活用しています」

動画教材「コモン・センス・エデュケーション」は、ネットいじめやヘイトスピーチにどう対応すべきか、オンラインニュースとどう付き合うかなど、子ども自身に考えさせる内容の動画である。対象学年に沿って作成されており、「デジタル足跡とアイデンティティー」「プライバシーのセキュリティー」「メディアバランスとウェルビーイング」「対人関係とコミュニケーション」「ニュースとメディアリテラシー」「いじめ・もめ事・ヘイトスピーチ」の6つの領域を学ぶことができる。

「デジタル・シティズンシップ教育では、『責任を持って積極的にICTを活用する』『デジタル空間を公共の場と捉える』『立ち止まって考える』を3本柱とし、6領域で示されている力を義務教育9年間で身に付けていきます」

こう語る福井氏に、草場氏も続く。

「これまで子どもたちが接してきたデジタル機器やその環境は、家庭によりさまざまでしたが、1人1台端末が導入され、公教育において子どもたちのICTによる学びが保障されました。だからこそ、学校教育の一環として、現実社会でも、インターネットの世界という仮想空間でも、よりよい社会の実現のために周りの人と積極的に関わろうとする市民性(=シティズンシップ)を育んでいくことがとても大切であると考えています」

「インターネットは人を幸せにできるのか」について対話

市独自のデジタル・シティズンシップ教育により、子どもたちにどのような成長が見られたのだろうか。

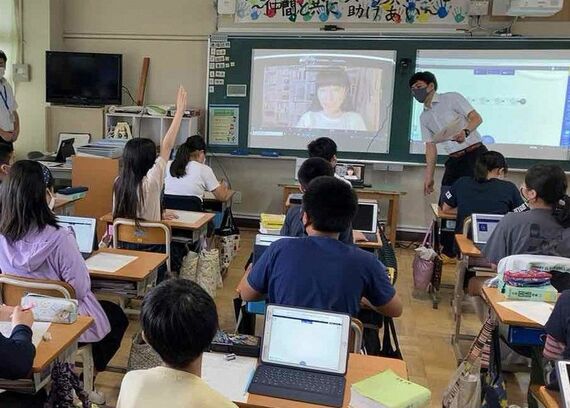

デジタル・シティズンシップ教育の研究推進校である吹田市立北山田小学校では、6年生の児童が1年間の学びを振り返り、「デジタルストーリーテリング」を実践。デジタル・シティズンシップ教育で学んだことを自分の言葉で語り、動画に収めるという取り組みを行った。

(写真:吹田市立教育センター提供)

「Microsoft Teamsを使い、児童が2人ずつペアになり対話形式で発表してもらいました。『インターネットは人を幸せにできるのか』という問いに対し、『自分では傷つけていないと思っていても相手は傷つくかもしれないから、使い方をしっかり考えれば幸せにできると思う』『インターネットのやり取りでは相手の顔が見えないから、相手がどう感じているのかわからない』など、子どもたちの言葉から、ICTのよき使い手として成長していることを感じ取ることができました」(福井氏)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら