高校の新しい情報科、一斉授業だけではNGな理由 元文科省・鹿野利春「"やめる勇気"も大切」

5教科のように先生が優位な立場で生徒に教えるという、従来の形で情報科の授業をしてもうまくいきません。体育や音楽と同じで、高校生にもなれば絶対に先生よりできる子がいます。情報科はそういう状況にあるという認識と覚悟を持ち、授業への向き合い方を変えていただきたい。目的は、教えることではなく子どもたちの力を伸ばすことです。

だから、例えばプログラミングもできるに越したことはありませんが、「100%全部できなければ」と身構える必要はないのです。どんな環境やどんな形の教材を準備するべきか、どう学ばせるかといった授業設計や配慮を考えることが大事です。

また、数学科との連携が重要になるので、まずは学校内で人間関係をつくっていただきたい。情報収集もしておくこと。情報科の教科書はもちろん、数学科の教科書も連携部分については見ておく。中高接続の観点から中学校の技術・家庭科の技術分野の教科書もチェックして、プログラミングや統計をどう教えているか理解しておいたほうがいい。可能なら、中学校の先生に話を聞いたり授業見学に行ったりできるといいですね。

学校は教育課程の詳細をこれから詰めていくはずです。「数学科と情報科ではこれをやり、総合的な探究の時間でしっかり活用する」といった教科間のタイムラインでの連携なども含めて全体構造の詳細を整えていただきたい。それをシラバスや「総合的な探究」実施マニュアルみたいなものに反映する必要もあるでしょうし、やるべきことはたくさんあります。

――小中学校ではプログラミングの授業が始まっていますが、自治体や学校によって進度や内容にばらつきが出てきそうです。高校ではそのあたりの格差にどう対応すればよいでしょうか。

ばらつきをどう捉えるかですね。先生が教えることが前提なら、それはマイナスになります。しかし、子どもたち同士が教え合う授業を想定するなら、プラスに働くでしょう。ばらつきが解消されるだけでなく、誰かに教えてあげて理解してもらう喜びは自己肯定感にもつながるのではないでしょうか。

文科省が打ち出している「主体的・対話的で深い学び」は、先生が一方的に教える授業を続けていたら絶対に実現できません。子どもたち同士で教え合う場をつくったり、何かに向けて頑張るような設計をしたり、どうしたら子どもたちは楽しいのかというところまで考えないと、「深い学び」には到達しないのではないでしょうか。情報科も、子どもたちの深い学びを考えるならば、授業スタイルは変えていくべきだと思います。

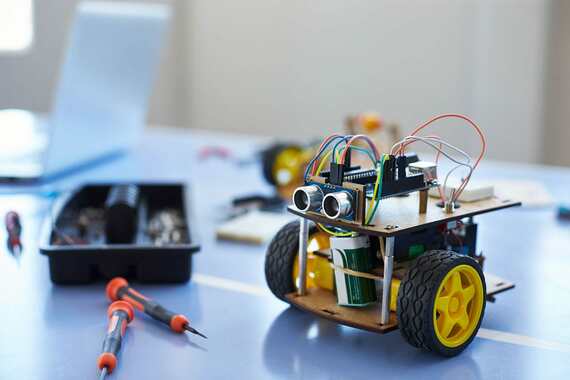

また、現在では無料のものも含めてWeb教材がたくさんあるので、個別最適に学べるツールも活用しながら格差を縮めていくことも可能です。教材に任せられる部分はあるはずで、先生が教えたほうがいい部分や子どもたちが教え合うほうがいい部分もある。今は、いろんなやり方をどう組み合わせればいいかを考える時期です。ロボットや外につなぐ機器などが必要な場合には、間に合うなら予算申請もやっておきたいですね。

――現状、高校の情報科の準備は進んでいますか。

都道府県によって若干の差はありますが、公立も私立も準備は進んでいます。私立の中高一貫校では、すでに情報科の指導が売りになっている学校も出てきています。

1人1台の端末準備も、自治体の予算で賄うところもあれば家庭で購入する自治体もあって方針はバラバラですが、22年度の高校1年生の大部分が自分の端末が持てるでしょう。4月以降、授業の好事例がどんどん出てくることを期待しています。

一方、公立校の人材配置がうまくいっていない印象はあります。ただ、情報科の免許を持っている人の数は、47都道府県のうち45の自治体で足りています。現在、情報科のみを教える専任教員は約2割、ほかの教科との兼任教員が約5割、情報科の免許を持っていないけれど教えている教員が約3割いますが、この3割は人材配置をしっかりやれば解消できるはず。人材が足りていない自治体についても、文科省から1人の教員が複数の学校を回るための手引きなども出ているので対応は可能なはずです。