少子化と統廃合で減る公立小「へき地教育」の斬新 小規模校をメリットに変えるICT先進事例

別の山間地域の中学生は地域CMを作ったり、Scratchで地域特産をモチーフにしたゲームを作成したりという経験をしている。将来の進路にプログラマーを意識するようになった生徒もいたという。

「ICT活用では学習効果に注目が集まりますが、へき地・小規模校の子どもにとっては経験自体が大事。その経験が新たな学習展開の発想を得ることにつながります。実際、遠隔授業を経験した児童生徒は『リモートでも学べる、働ける』とわかっているため、成長して都市部に出ても地元に戻ってくる子がいます」(豊田氏)

こうした中、豊田氏が示唆するのが小規模校をつなぐマッチングサイトの可能性だ。各校の地域性や取り組みなど、各地の小規模校のデータを蓄積し、学校間交流の相手を見つけやすくするというもの。実現すれば川の上流と下流、山間部と海岸部など、地域特性の異なる小規模校がお互いのことを学ぶことができそうだ。

綿密に設計された徳之島型モデル

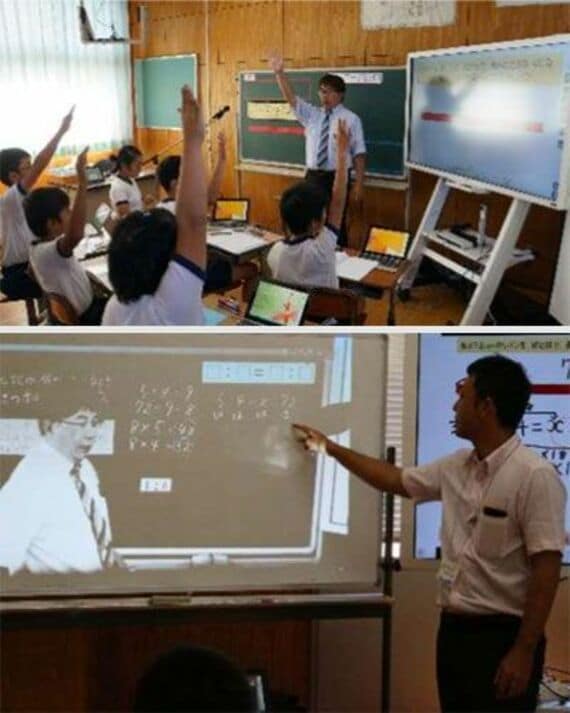

続いて鹿児島県・徳之島町教育委員会教育長の福宏人氏が紹介したのが、「徳之島型モデル」として注目される遠隔合同授業だ。これは2校の複式学級をICTでつないで遠隔で双方向の授業を行うというもの。

徳之島町の複式学級保有率は63%と、鹿児島県の42%を大きく上回る。しかし、複式指導の経験を持つ教員が少ないうえ、教員の数も少なく、指導法を深めるのも難しい。そこで、タブレットや電子黒板、テレビ会議システム、自学ソフトウェアなどを活用した、遠隔合同授業による複式指導が導入されたという。

「複式学級はいい面もありますが、少人数ゆえの課題もあります。小規模校の3校の先生をまとめてチームにすることで、課題解決ができるのではと考えました」と福氏。

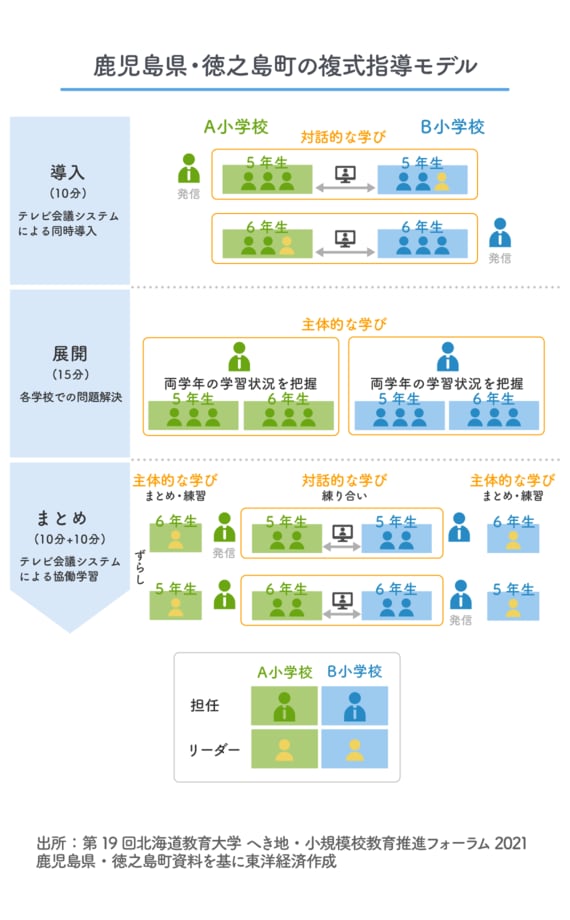

徳之島型モデルのイメージはこうだ。A小学校の5・6年学級とB小学校の5・6年学級をテレビ会議でつなぎ、A小学校の担任が5年生を、B小学校の担任が6年生の授業を担当する。ただし、45分間ずっとテレビ会議で指導するわけではない。まずは導入の約10分、テレビ会議を通じて2校同時に指導を行う。その後、15分ほど各学校で話し合う時間に充てる。

その間、教員は自校の5年生、6年生双方の学習状況を把握する。その後、再び2校をつなぎ、両校の意見交換などの協働学習を行う。その際、最初の10分は5年生、次の10分は6年生という形で両校の教員が協働学習をサポートする。教員がついていない学年は、児童のリーダーを中心に主体的な学びを行う。

徳之島型モデルの効果も実証されている。参加した3つの小学校では、標準学力調査のCRTやNRTで、遠隔合同授業を実施した単元の正答率が向上したという。また、1学年当たりの直接対面指導時間は、通常の複式指導では約21分だったが、複式双方向型遠隔指導では約36分に増加。児童は多様な考え方に触れ、相手意識を持った発表ができるようになったほか、教員間の指導法の研究も深まったと述べた。

遠隔合同授業で扱う内容も精査している。例えば、国語なら感想を話し合う、社会なら調べたことを発表して共有するといった具合に、他校の児童の多様な意見を聞ける単元や場面で遠隔合同授業を行っている。スムーズに授業が行えるよう、「学習の目当ては赤で囲み、学習のまとめは青で囲む」など、指導方法なども学校間で統一しているという。ICT機器を導入して終わりではなく、授業を円滑に進めるためのこまやかな工夫が随所に見て取れた。