「神山まるごと高専」名だたる企業が熱視線のワケ 起業家たちがつくる「15歳からの新しい学び」

本来、人間にはモノをつくる力が備わっています。だから、15歳の段階で文系か理系かという人生の選択をしてしまう前に、高専という形で社会課題ともいえる三位一体の教育を全寮制でしっかりやっていこうと考えているのです」

ダイバーシティー&インクルージョン(D&I)も重視しており、初年度に迎える新入生40人の男女比率は1対1にする。

「例えば美大では8割が女性です。極端なことを言えば、近々の未来のデザイナーは8割が女性ということ。一方、理系大学やエンジニア業界にいるのは、ほとんどが男性です。経営者や役員、管理職も男性が圧倒的に多い。世界でD&Iが進む中で、日本のこうした性的不均衡は許されるものではありませんし、これではモノやサービスを提供する企業はユーザーの気持ちに寄り添った研究開発ができません。社会の要請と教育のズレを是正するためにも、是が非でも男女比率を半々にします」

アート思考やデザイン思考のプロセスも学べる

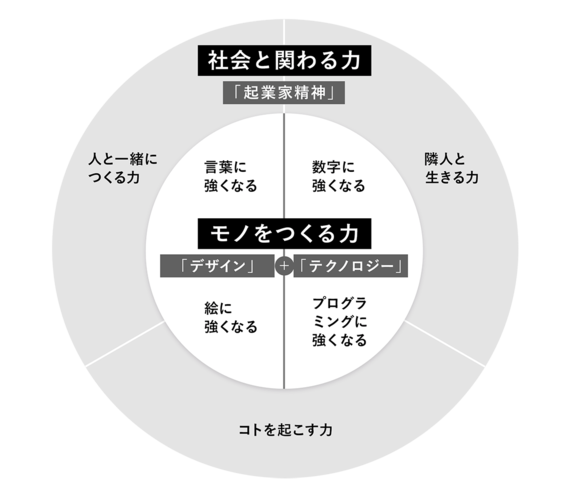

カリキュラムもユニークだ。「モノをつくる力(デザイン+テクノロジー)」と「社会と関わる力(起業家精神)」に大別し、前者はさらに「言葉、数字、絵、プログラミング」の4つ、後者は「人と一緒につくる力、隣人と生きる力、コトを起こす力」の3つの要素に分類した。

「マサチューセッツ工科大学メディアラボのネリ・オックスマン教授が『アート、デザイン、サイエンス、エンジニアリングの4要素を学際的な領域を乗り越えて循環させることでクリエイティビティーを発揮できる』と説きましたが、彼女が言う4要素と、本校の『モノをつくる力』を構成する4要素は基本的に一致しています。アートの本質は問いを提起する力、つまり『言葉』だと思っていますし、サイエンスと『数字』、デザインと『絵』、エンジニアリングと『プログラミング』はまさに符合しますよね。

近年、アート思考の問いを立てるプロセスや、デザイン思考の問題解決プロセスがビジネス現場で注目されていますが、本校ではこれらに加え、サイエンスとエンジニアリングの思考プロセスまで学んでしまおうというわけです。第一線で活躍する現役講師もたくさん招きますし、現在希少人材といわれるフロントエンジニアやCGデザイナーなども生み出せる環境になるでしょう」

とはいえ、4要素をすべてカバーできる人間はまずいないので、生徒たちも得意、不得意が出てくると考えている。「でも、この4要素を学ぶことで得意分野と不得意分野をつなぐ『のりしろ』、つまり共通言語が獲得できるはず」と、伊藤氏は言う。

例えばデザイナーがPythonというプログラミング言語について知識があればプログラマーと話ができるし、逆にプログラマーが言葉の力を鍛えて自分の仕事を説明できるようになればデザイナーとわかりあえるようになる。まさに前述した、各自の領域を超えて理解し合う「三位一体」の実現が期待できる。

そんな視点から成るカリキュラムなので、授業もユニークだ。例えば、米国企業などで導入されている「SFプロトタイピング」では、現役のSF作家を講師に迎え、数十年後のユートピア的な未来とディストピア的な未来のシナリオを想定し、そこからバックキャスティングして、今取り組むべき施策を考える。これは国語の延長で「言葉」を強化する授業として位置づけている。