勉強以外で利用も「小中1人1台PC」トラブルの実態 GIGAスクール構想、保護者と教員の経験を調査

具体的には「アカウント(IDとパスワード)情報を盗まれる・悪用される(アカウント乗っ取り、不正アクセスの被害者となる)」という回答をした保護者、教員がともに最も多かった。ほかにも「ネット上での見知らぬ人との出会い」「不正アプリ(ウイルス)への感染」「成人向けや暴力、違法行為など、不適切なWebサイトの閲覧」「成人向けや暴力、違法行為など、不適切な動画コンテンツの視聴」「ネットの長時間利用による依存や、学業、健康への悪影響」「フィッシング詐欺サイトなど不正サイトへの接続」などのトラブルを心配する回答が目立った。

保護者や教員の心配が、実際に起きている

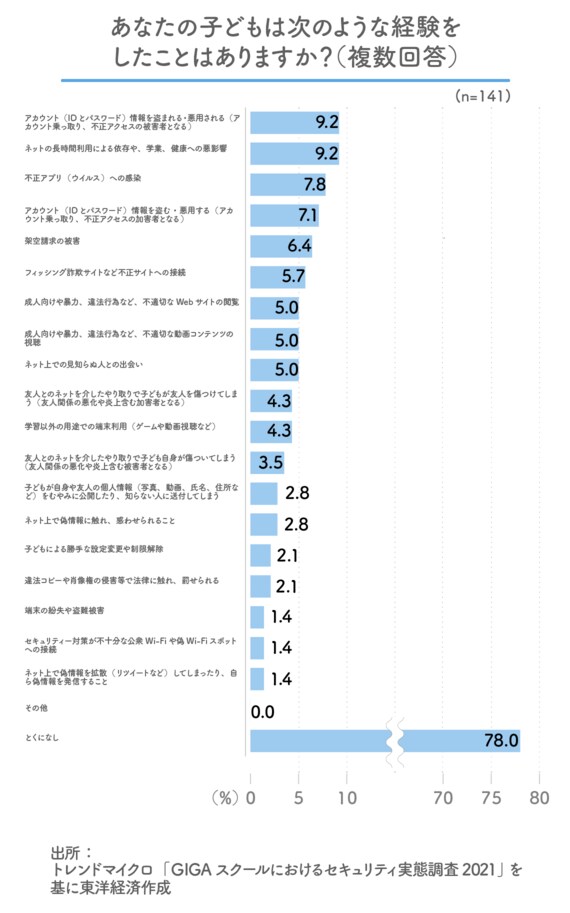

では実際、子どもたちはどんなトラブルを経験しているのか。

この調査で最も多かった回答は「アカウント(IDとパスワード)情報を盗まれる・悪用される(アカウント乗っ取り、不正アクセスの被害者となる)」と「ネットの長時間利用による依存や、学業、健康への悪影響」で、いずれも9.2%の保護者が挙げている。これに続いて多かったのは、「不正アプリ(ウイルス)への感染」(7.8%)、「アカウント(IDとパスワード)情報を盗む・悪用する(アカウント乗っ取り、不正アクセスの加害者となる)」(7.1%)、「架空請求の被害」(6.4%)などであった。

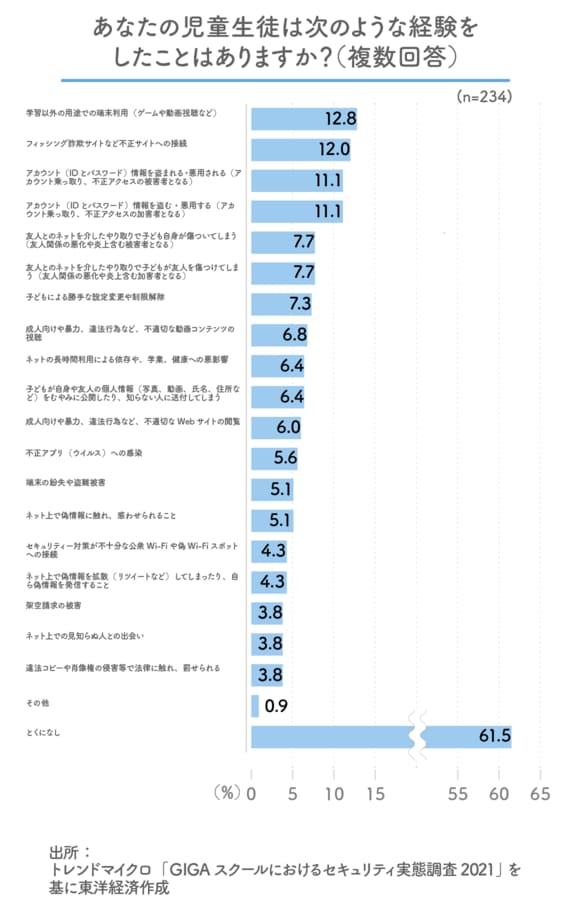

一方、教員では「学習以外の用途での端末利用(ゲームや動画視聴など)」という回答が最も多く、12.8%。以下、「フィッシング詐欺サイトなど不正サイトへの接続」(12.0%)、「アカウント(IDとパスワード)情報を盗まれる・悪用される(アカウント乗っ取り、不正アクセスの被害者となる)」(11.1%)、「アカウント(IDとパスワード)情報を盗む・悪用する(アカウント乗っ取り、不正アクセスの加害者となる)」(11.1%)、「友人とのネットを介したやり取りで子ども自身が傷ついてしまう(友人関係の悪化や炎上含む被害者となる)」(7.7%)、「友人とのネットを介したやり取りで子どもが友人を傷つけてしまう(友人関係の悪化や炎上含む加害者となる)」(7.7%)となっている。

保護者や教員が心配していたことがある程度、実際に起きてしまっていることがわかる。

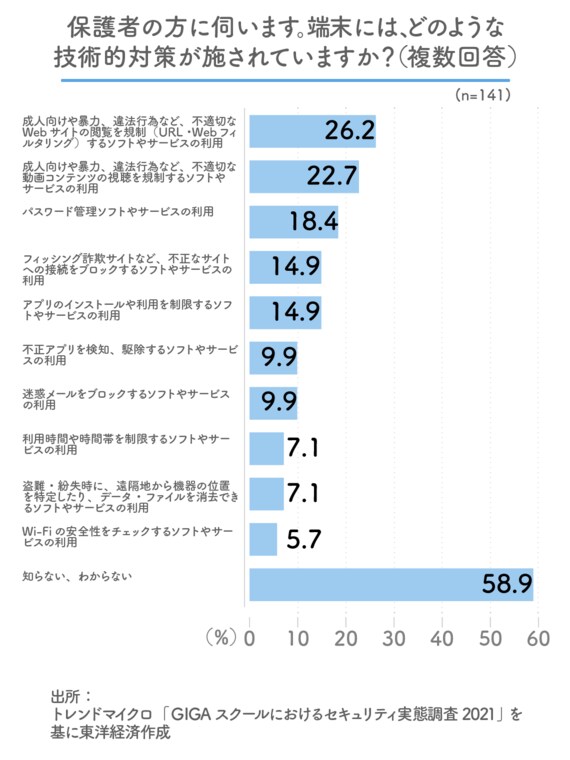

もちろん、こうしたことを防ぐため、子どもに配備された端末には技術的、あるいは教育的な対策が施されている。技術的な対策についての設問では、保護者が挙げた回答の上位3項目は「成人向けや暴力、違法行為など、不適切なWebサイトの閲覧を規制(URL・Webフィルタリング)するソフトやサービスの利用」(26.2%)、「成人向けや暴力、違法行為など、不適切な動画コンテンツの視聴を規制するソフトやサービスの利用」(22.7%)、「パスワード管理ソフトやサービスの利用」(18.4%)となっている。

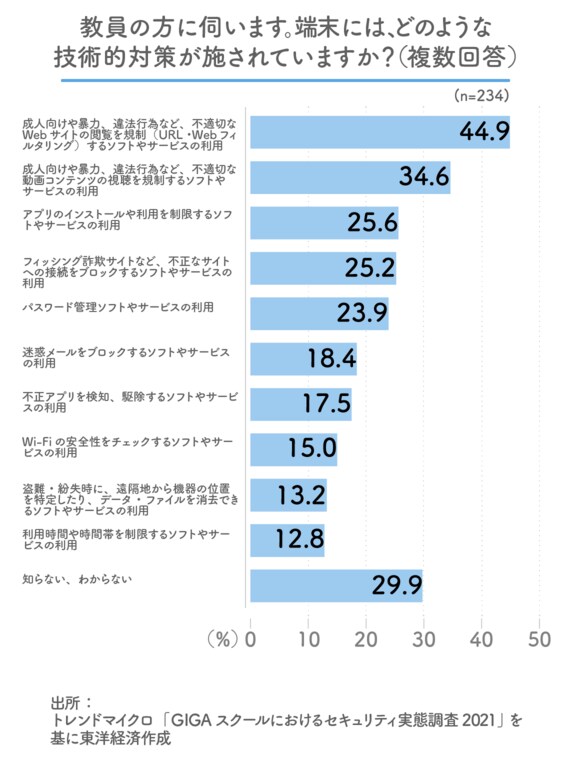

これに対して教員の回答では、上位2項目はいずれも保護者と同じだったが、3番目に多かったのは「アプリのインストールや利用を制限するソフトやサービスの利用」で、25.6%となっている。

こうした回答とともに注目したいのは、「知らない、わからない」という回答で、保護者では実に6割近い58.9%、教員でも29.9%がそう答えている。何も起きていなければいいのだが、実際にはトラブルが起きていても保護者や教員が「知らない、わからない」という実態があるのだとすれば少し怖い。

対策を施していない学校もある?

さらに、安心・安全に利用するためにどのような教育的対策を行っているかという設問に対しては、最も多くの保護者(33.3%)が「アプリを勝手にインストールしないように教える」と回答している。これに次いで多い回答は、「ID・パスワードは自分だけが覚えておくものであり、他人に教えてはいけないことを教える」(31.9%)、「自身や友人の個人情報(写真、動画、氏名、住所など)をむやみに公開したり、知らない人に送付をしてはいけないことを教える」(30.5%)などとなっている。「とくになし」と回答した保護者は29.1%だった。