「協働」ではなく、「協同」?

――田中先生は、10年ほど前に日本協同教育学会(JASCE)主催の認定ワークショップに参加したことを機に、協同学習の理論や実践を学んでこられたそうですね。文部科学省が学習指導要領で示している「協働学習」との違いをお聞かせください。

「協働学習(Collaborative Learning)」は、「子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学び」と定義されていますね。簡単に言うとグループで課題解決に取り組む学習です。一方、僕が取り組む「協同学習(Cooperative Learning)」もペアやグループで学習しますが、仲間と一緒に活動するうえでの目的などに明確な定義があるのが特徴です。

米国では19世紀ごろから協同学習が活用されていて、ジョンソン兄弟やスペンサー・ケーガンなどの研究者たちがそれぞれの定義を基に実践を広めてきましたが、いずれも学び手同士の信頼関係やその土台づくりを大切にしています。僕は、JASCEの定義に基づいて実践していますが、こうした協同学習の定義をみんなで共有し合うことが前提です。

2:学習集団の目標と、学習活動における個人の責任が明確である

3:生産的相互交流が促進されている

4:「協同」の体験的理解が促進されている

(出所:JASCE主催「協同学習法ワークショップbasic」の資料)

――子どもにとっては難しそうな言葉が並びますが、どう伝えているのでしょうか。

1の「互恵的」という言葉は、「お互いプラスになるよう協力し合おうね」「ウィンウィンの関係」といった言葉で説明しています。

2の「学習集団の目標」とは、「教科学習における目標」と「共に学ぶ仲間と学ぶ際の、学び方の習得に向けた目標」の2つを指します。前者はいわゆる「本時のめあて」ですが、「わかったこと・わからないことについてお互いの理解のために進んで話し合う」といった「仲間とどう学ぶか」についての目標も掲げて学習を進めます。

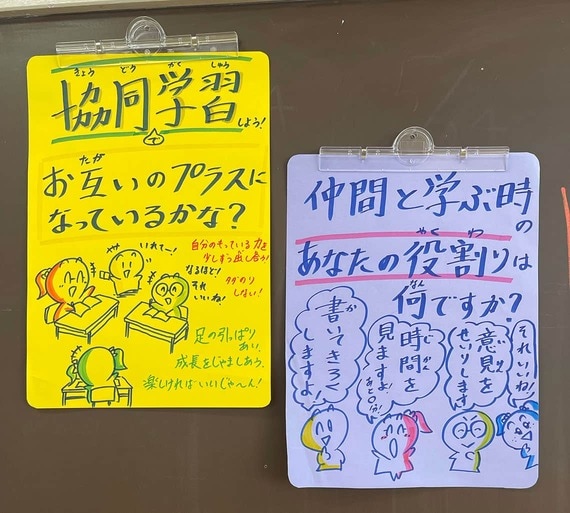

同時に「個人の責任の明確化」も大切にしています。例えば、4~5名くらいの活動になると、仲間に対する自分の役割があいまいになることがよくあります。ボーッとしてしまうなど受け身の状態で学習が進むと、「お互いのために学ぶ」という互恵的な状況になりません。そこで、授業の中でたびたび「仲間との学びにおけるあなたの役割は何ですか?」「仲間との学びのために自分が責任を持ってできることをはっきりさせよう」「タダ乗りは禁止ですよ」と、自分の役割が意識できるよう伝えています。

(写真:田中氏提供)

3の「生産的相互交流の促進」は、建設的に協力し合っているかどうか。例えばみんなで何かを決める際、ワイワイ話すだけで終わってしまうことがありますが、その状態は生産的ではないですよね。だから、紙や黒板に意見を書き出すなど、何かしら可視化しながら話し合いをするよう声がけするなどして、建設的な交流を促します。

4の「体験的理解の促進」は、協同学習の最後に、実感を持って「自分のため、仲間のためになった」と子どもたちが感じることです。