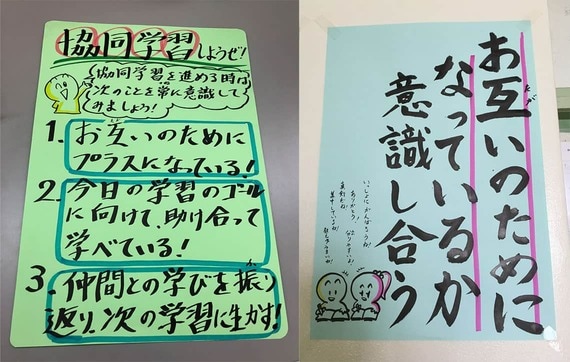

この4つができている状態が「協同学習」です。教室にはオリジナルの掲示物を貼って、授業中に「今これができているかな?」と確認や振り返りをするようにしています。

――教科学習における、協同学習の実践を具体的に教えてください。

国語は、授業時数が多いということもあり、協同学習の技法を取り入れた活動が日常的に行いやすい教科です。ここでは、海外でポピュラーな「Think Pair Share」、日本語で「かわりばんこに」と呼ばれる技法を紹介しましょう。互いが持つ情報を伝え合うので、自分の学びを広げるだけでなく、相手の学びにプラスの働きを与える実感を得ることができます。

最初にお題を設定します。例えば、「木へんのつく漢字を探そう」というお題にした場合、次のような流れで学習を進めていきます。

その際、教科書やドリルなどは使わず、自分の記憶を頼りに書く。

2:ペアを組み、1つずつ交互に発表していく。自分が書いた漢字と同じものを相手が言ったら、その漢字に赤で丸を書く。自分が書かなかった漢字を相手が言ったら、赤でノートに書き足す。

3:自分の漢字のストックが切れたら、相手が書き出した漢字を教えてもらう。

4:「1人でやったときとペアでやったときとでは、どんな違いがあったかな?」と問いかけ、振り返りを行う。

最後には「仲間と一緒に学んだら、自分の気づけなかった漢字がいくつも見つかりました」など、協同で学ぶよさの「体験的理解の促進」が進んだことが確認できるはずです。

もう1つ、「雪玉ころがし」という技法もご紹介します。雪面に小さな雪玉を転がすと雪玉が大きくなっていきますが、そのイメージで、互いが持つ情報を足していきながら大きなものにしていくのです。理科の授業で、「ホウセンカを観察して気がついた特徴を発表し合おう」というお題だった場合は次のような流れになります。

絵でも文章でも、得意な方法を用いるよう声がけする。(10分間程度)

2:4人グループになる。各グループに1枚の画用紙を渡す。

3:「かわりばんこに」と同様、時計回りで1人ずつ気づいた特徴を発表していく。

その際、発表された特徴を画用紙に書き出していく。(10分間程度)

4:時間がきたら席を立ち、ほかのグループの画用紙を見て回る。(5分間)

5:席に戻り、ほかのグループの特徴を見て得た気づきを画用紙に赤で書き足していく。

6:「1人でやったときと、グループでやったときとでは、どんな違いがあったかな?」と問いかけて振り返りを行う。

今、協同学習は世界中で行われています。前述した「Think Pair Share」などは動画を検索すればたくさん事例が出てくるのでぜひ参考にしてみてください。ただし、ほかにも技法は山ほどあるのですが、技法だけ取り入れるのはあまり効果がありません。4つの定義があるかないかで子どもの成長は全然違います。

――特別活動など、授業以外でも協同学習を生かしていますか。

清掃や給食、その他の当番活動において、メンバー同士で活動の目標や役割分担について話し合い、活動の進め方を決めるようにしています。例えば清掃活動なら、「時間内に担当場所をきれいにするなら、どんな手順で進めるか」「誰が何を担当するか」など、「時・人・物」についてあらかじめ計画を立ててから活動を始めます。

そして活動後は、数分で構わないので振り返りを行います。「時間内に終わらせるために、お互いに力を出し合えたかな?」「自分の役割は達成できたかな?」など、互恵的な協力関係や自身の役割の責任を果たせたかについて振り返り、次の活動につなげています。