中大附属「図書館で授業」の浸透ぶりがスゴすぎた 司書教諭が推奨「無料で今すぐできるICT活用」

「整備されたOPAC稼働でまず本の利用率が上がりました。実は本校は、本館と分館のほかに約30カ所の教科研究室や保健室などにも1万冊の蔵書があります。ここから本を探し出すのは大変だったのですが、すべての蔵書がキーワード検索できるようになり、生徒も教員も飛躍的に本を見つけやすくなりました。すぐに求める資料がヒットするので、限られた時間でも授業が進めやすいわけです。本校のOPACは教材教具でもあるのです」

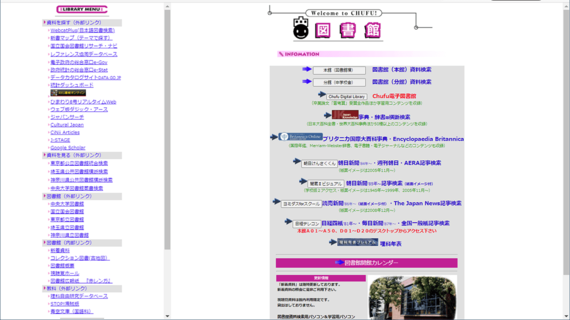

教育用コンテンツの強化とその周知にも力を入れてきた。現在、辞書・事典類、新聞記事データベースなど8種の商用データベースを契約しているが、生徒や教員がこうしたコンテンツを使いこなせるよう、独自の図書館ポータルサイトも作ったのだ。

「検索エンジンとは異なる、正確で信頼できる情報源として厳選されたコンテンツを集約したポータルサイトは『学びの質を高める』学習用ツールになります。実際、教科横断型の探究活動や教員の教材研究などに日常的に活用されています」と、平野氏は説明する。

オリジナルの図書館ポータルサイト。図書館内に限らず、校内ネットワークに接続されたすべてのコンピューターから24時間利用が可能。左側にはぜひ知っておきたい無料コンテンツが並ぶ

(資料:中央大学附属中学校・高等学校図書館提供)

このポータルサイトには、OPACや有償データベースをはじめ、無料のコンテンツも掲載している。例えば、行政資料や統計情報に関するデータベースのほか、キーワードから図書資料を検索できる「新書マップ」や「Webcat Plus」、調べ方を検索できる「レファレンス協同データベース」や「国立国会図書館リサーチ・ナビ」、論文検索の「CiNii Articles」や「J-STAGE」などが並ぶ。また、同校に所蔵がない場合は公共図書館で資料を入手できるよう、地域の公共図書館が提供する「統合・横断検索」のリンクなども貼っている。

「今のところ学校外での商用データベースが利用できないため、自宅学習の際にもこうした無料コンテンツは役立っています」と、平野氏。また、電子図書館サービスも導入しており、そのメリットについてはこう話す。

「とくに複本は電子書籍で購入すると書架の圧迫を軽減できるのでお勧めです。修学旅行で使うガイドブックなど毎年改訂される本なども電子書籍で買っていますが、配信期間を短くすると紙の書籍よりも費用を抑えられる場合があります。自校作成の資料もアップできるので、生徒たちの卒論をアーカイブとしていつでも閲覧できるようになりました」

コストをかけずに今すぐできるICT化とは?

一方、デジタルコンテンツにはデメリットもある。例えば、重宝していた無料コンテンツが突然サービスを終了したり、商用データベースや電子書籍のサービス内容が急に変わったり、提供する企業の方針に左右されやすい。そのため平野氏は「今は紙の本のほうが安定性や保存性が高い」と感じているという。しかし、それでも「ICT活用で学校図書館が活性化するのは間違いない」と、強調する。

今、学校図書館は「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かす」拠点として期待されており、「読書センター」にとどまらない「学習センター」「情報センター」へと進化するためにもICT化は大きな課題だ。そんな中、学校図書館がコストをかけずとも今すぐできるICT化について、平野氏はこうアドバイスする。

「1人1台の端末を活用するに当たっていろいろなネットワーク情報源が注目されていますが、本校がポータルサイトで紹介しているような無料コンテンツだけでも使い方次第で授業や教材研究に十分対応できます。この10年くらいで良質な無料コンテンツは豊富になったので、ぜひ活用してほしいですね。とくに端末の活用方法として最適なのは、データベースをはじめとする良質なコンテンツによる情報収集。これは情報活用能力の育成にもつながります」