3年経過、横浜市「働き方改革プラン」の現在地 外部人材の積極活用や教科分担制に手応え

「20年度の実績(詳細は21年5月ごろに公表予定)も、一斉臨時休校が終了した学校再開後に同程度の割合で減少が見られます。20年度はコロナ禍に見舞われたため、これまでと単純比較はできませんが、着実に成果が表れていると感じます。ICカードを先駆けて導入し、全教職員の勤務時間を客観的に把握できるようになったことが大きいです」

教員たちから非常に評判がよいのが、学校をサポートする専門スタッフなどの配置だ。部活動指導員の配置やICT支援員の派遣のほか、「職員室業務アシスタント」という人員サポートも行っている。これはいわゆる「スクールサポートスタッフ」で、すべての小・中・義務教育学校に2名、特別支援学校に1名ずつ配置しているが、とくに雑務で忙殺されがちな副校長の負担解消につながっているという。

校内清掃の外注も一部の学校で進めている。20年度は同市教育委員会で196校分のプール清掃を一括外注した。「障害者就労施設にも依頼しているのですが、働き方改革だけでなく、地域連携の観点からも学校の力になっていく取り組みだと考えています」と、石田氏は説明する。

(提供:横浜市教育委員会)

小学校高学年における「一部教科分担制」というチーム体制の導入も拡大中だ。教員は教材準備が効率化されるのと同時に、クラスの数だけ同じ授業を繰り返すのでその質も上がる。また、複数の目で児童を見ることができ、学年経営力の強化という点からもこの体制の導入は現場から評価されているという。

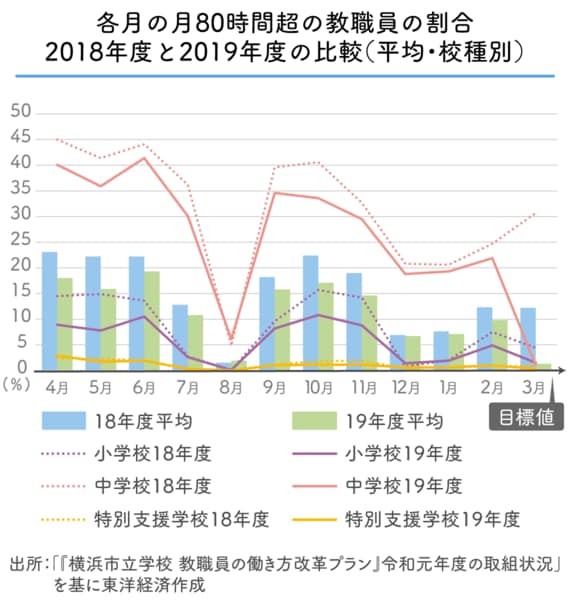

「19年度にはいわゆる“給特法”の改正で残業時間は月45時間以内という原則も示されました。そんな中、本市は残業80時間超の先生が減っているとはいえ、まだ1割いる状態。この点は真摯に受け止めなければいけません。私たちも先生と同じく『子どもたちファースト』ですが、『先生ファースト』でもあり、大前提として先生にはいつも元気であってほしい。そのうえで、単に残業時間を短くするのではなく、子どもたちの学びと両立できる環境をつくっていきたいと考えており、福祉との連携や教科分担制といった形の施策にも力を入れているのです」

21年度は時間割の工夫にも踏み込む

19年度のほかの目標達成状況については、「19時(平日のみ)までに退勤する教職員の割合を70%以上にすること」は、18年度の69.7%から70.8%(一斉臨時休校中の3月を除く)と上昇し目標をクリア。一方、「年休取得日数を全員10日以上にすること」は7割以上の教職員が取得を実施したが、目標達成には至っていない。「健康リスク・負担感指数を全国平均(100)未満にすること」も前年と同数値の109となり目標をクリアできなかった。こうした結果を踏まえ、石田氏は、今後の改善点についてこう語る。

「効果の出ているアウトソーシングはさらに拡充する予定です。制度面では、2年間試行してきた『教職員版フレックスタイム制度』という時差勤務制度も21年度から本格実施します。現状、保育園の送迎などのために使う方が多いですが、19年度は担任を持ちながら利用した先生が6割いました。さらに活用が広がればと思います。