ミクシィが中学生にプログラミング教えるワケ 「民間の力」に頼れる学校とそうでない学校の差

ミクシィは、渋谷区の中学校に対するプログラミング教育支援のほか、全国から中高生の企業訪問も受け入れている。こうした取り組みの背景には、「IT業界の仕事に興味を持ってもらうことで、次世代を育成したい」という狙いがあるという。実際、今回の授業アンケートでは、図形はプログラミングではなく「実際に描いたほうがやりやすい」「大変だった」といった意見もあったが、「難しかったけど面白かった」という声が多かった。

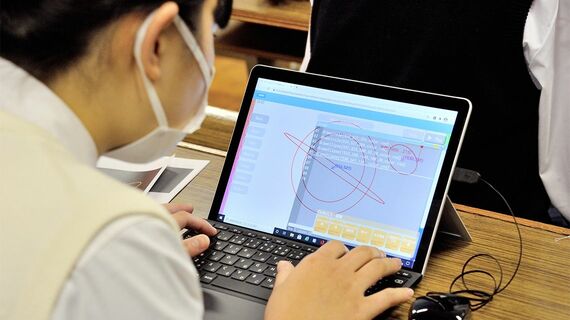

鉢山中では20年度、全3回の必修授業のほかに、数学科の先生の依頼で「数学」でもプログラミングの授業を実施した。直線上の点を通る垂線や角の二等分線などコンパスを使った作図を行う単元で、ミクシィの同アプリを使って作図を行ったのだ。「通常の授業で作図の勉強をした後、プログラミングソフトで学ぶことでより興味を持ってもらえる」(松澤先生)と同時に、コンパスの長さをプログラムコードで確認、変更できるためいっそう理解が深まるという。

さらに、特別支援学級の担任である松澤先生は、とくに特別支援学級の生徒はICTが大好きだと話す。実際、WordやExcelで行間の変え方や表、図形を描くなどパソコンの使い方を学ぶ「作業」という時間は、難しい内容にもかかわらず好きな生徒が多いという。また通常学級との授業を楽しみにしている生徒が多く、「ICTがあると通常学級との交流授業がやりやすい」(松澤先生)と話す。

こうした渋谷区のような企業連携の好事例を見ると、うちの地域にそんなリソースはないと思う教育関係者もいるかもしれない。だが、企業に加えてNPOなどの団体、サークルのほか、地域にもIT企業で働く人やプログラミングを得意とする人材はいる。そもそもICTでつながれば、どこにいようと場所は関係ない。もっと教育においても、外部の力を借りることに積極的になっていってもいいのではないか。でなければ、「民間の力」に頼れる学校とそうでない学校の差は広がっていくばかりだ。

(撮影:梅谷秀司)

関連記事

一歩先行く渋谷区「小中学校1人1台端末」の今 Surfaceに更新、教育と行政データの連携へ

小中「1人1台端末」本格活用を阻むコストの壁 渋谷区「教育ICT基盤」が問う、整備後の行く先

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら