ミクシィが中学生にプログラミング教えるワケ 「民間の力」に頼れる学校とそうでない学校の差

実際の授業を見て驚くのは、冒頭の説明は短く簡単なもので、生徒は1人1台のタブレットを使ってどんどん課題をこなしていくことだ。手元に配られた資料を頼りに、時に講師やサポートスタッフに質問したり友達に相談しながら進めていく。例えば、画面上でポインターを動かして始点と終点を決め、ガイドに示された図形を選ぶだけで簡単に図が描ける。図形の横にスクリプトも表示されるため、要領をつかむと直接スクリプト上でテキストを書き換えて色や角度、大きさを変えたり、直接コードを書き込む生徒も出てくるといった具合だ。

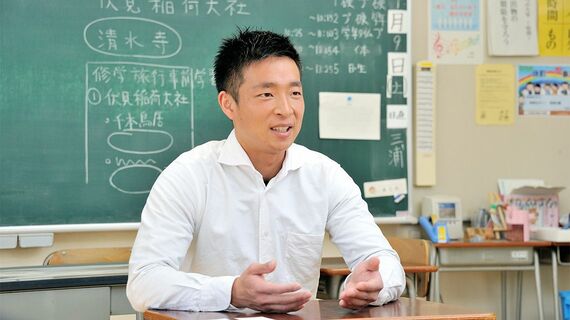

「生徒は、われわれが思っている以上にできます。今日の授業は難しいと思っても、1つ教えると2、3、4、5になって返ってきます。普段の授業で、それはなかなかありません」と話すのは、鉢山中でICT担当を務める松澤貴幸先生だ。

鉢山中では19年度も、放課後のクラブ活動の一環として、希望者を対象にしたプログラミング体験学習をミクシィの支援のもと実施した。区内で唯一の取り組みだったが、習い事などで参加できない生徒もいて、授業内で実施できないか模索していたという。理数教育重点校でもあることから、単発ではなく継続的な取り組みとして全生徒に行いたいと考えたからだ。

だが、その後の新型コロナウイルスの感染拡大もあり、20年度上期はミクシィが作ったウェブサイト構築やプログラミングの基礎を学ぶことができる自宅学習用テキストを生徒に配付けするにとどまった。下期の全3回の必修授業は、理数教育重点校として念願の授業だったというわけだ。

生徒は知らずに触っていてもだんだんとルールがわかってくる

「渋谷区では17年9月に1人1台タブレットが整備され、昨年8月に全端末がSurfaceに替わりました。当初から“使い倒してほしい”ということで、生徒には自宅に持ち帰って家庭学習を含めてタブレットを使ってもらっています。子どもたちはデジタルネイティブで使い慣れており、今までやってきたこともタブレットでできないか検討を重ねています。通常の授業では難しいことが、企業がいることでできると実感しており、このまま理数教育重点校の柱としてプログラミング教育に力を入れていきたいと考えています」(松澤先生)

プログラミングの授業については、もちろん教育委員会から方向性の提示があるものの、学校側の要望もミクシィに伝えて内容を作成してもらっているという。とくに子どもたちの現状や理解度、授業の時間配分などは、現場の教員がいちばんわかっていること。できるだけ子どもたちがプログラミングに親しめる内容にするため、両者で詳細を詰めているのだ。ミクシィの技術者で今回講師を務めた田那辺輝氏はこう話す。

田那辺輝(たなべ・あきら)

「中学校向けのアプローチとして、ブロックを操作して簡単にプログラムが組めるビジュアルプログラミングは学習しやすいのですが、その次のステップに進みテキストプログラミングを体験してもらうことをテーマとしてきました。プログラミングと言われるだけで抵抗感がある生徒さん、また先生もいらっしゃいますが、テキストプログラミングの入門アプリを用意しましたので、知らずに触っていてもだんだんとルールがわかってきます。操作で現れるテキストコードとプログラムの実行した結果を見ることで、コードの読み方や区切りが自然と理解できるようになるんです。3回目の授業ともなると、取り組む内容の難易度はかなり上がってきました。学校でどのようにプログラミングを教えていくのかには課題がありますが、生徒さんに浸透しやすい内容が提供できたと感じています」