「オンライン授業不要」5月調査の2倍に増加 「GIGAスクール構想」目的の啓蒙も急務か?

オンライン授業の感想を求めた際のコメントに「生徒の反応がわからない」「生徒の様子がつかみづらい」といった回答が散見されることから、やはり授業を行ううえで双方向性というのは重要になってくるのだろう。リアルタイム型のオンライン授業を行った中でも、「顔出しはしなかったので、相手の反応がまったくわからず、ただ1人で話しているようになってしまった」というコメントもある。

一方で、オンデマンド型の授業を実施した中では「生徒は都合のいい時に視聴し繰り返し学習した者もいた」という回答もあるため、例えば今後、オンライン授業を行える体制が整えば自主学習的に実施するオンデマンド授業と理解を深めるためのリアルタイムの授業といったように、すみ分けが進展する可能性もある。

ただし、オンデマンド型の授業を実現していくには、現場の先生方に負担をかけないことが大前提となってくるだろう。GIGAスクール構想の目的の1つには、教育現場の生産性の向上もある。そのため、先生方が個別に資料を作成し、授業動画を撮影し、編集するといった手間をかけることは本来の趣旨ではないはずだ。今後本格的に導入の進むデジタル教科書の活用など、ICTツールを整備し先生方の負荷を軽減できる形が望まれる。

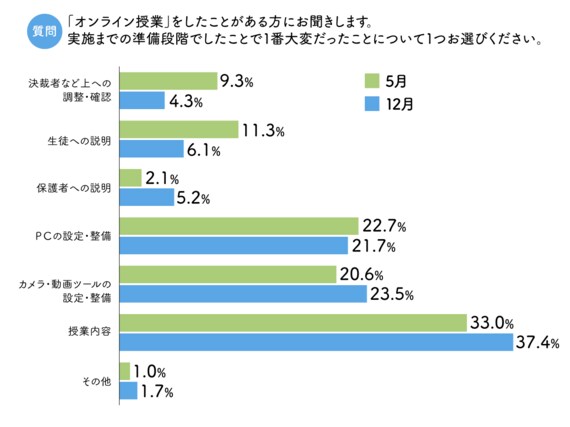

下記の設問のように、オンライン授業実施までに大変だったことが「PCの設定・設備」「カメラ・動画ツールの設定・整備」が多いことからも、教員の負荷軽減は今後念頭に置いていかなければならない。

当初GIGAスクール構想では、インフラの整備や授業のためのICTの設定を現場の先生が行うことを想定していたが、現在ではインフラやオンライン授業を含めて、GIGAスクールサポーターとして専門事業者による支援にも予算が追加されている。こうしたサポーターの手助けにより、機器に関する負担というのは、軽減されることが期待される。

GIGAスクール構想、本来の目的を浸透させるには?

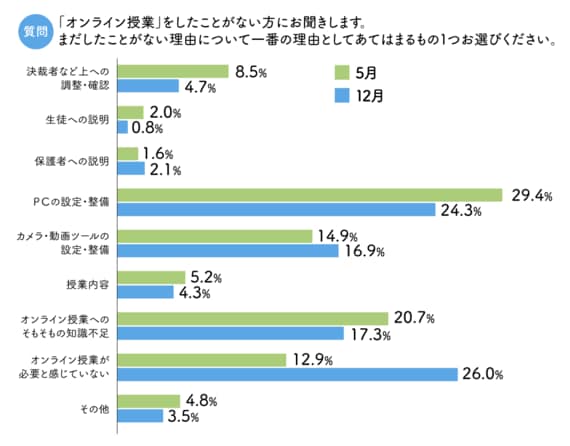

最後に、まだ「オンライン授業」をしたことがない回答者にその理由を聞いた結果を紹介しよう。注目したいのは、「オンライン授業が必要と感じていない」と答えた人が5月調査と比較し2倍以上に増えていることだ。

これは、前述したが、オンライン授業が「休校対策」、いわばロックダウンに対する緊急措置として行われたことが原因と考えられる。リアルな授業を行えない場合の代替手段と捉えられているために、大がかりな休校が想定されなくなった現在、オンライン授業の必要性が減少しているのではないだろうか。

本来は、オンライン授業はリアルな授業の代替手段ばかりではなく、生徒に対する個別最適や多様性のある授業を実現するための新たな手法として考えられたものだ。現在のところでは、まだこうした本来の目的が現場に浸透していないことが考えられる。いずれも、今後本格的なICT環境の整備が進む中で、ツールの利用方法はもちろんだが、ツールを活用して何ができるようになるのか。そのビジョンやグランドデザインを現場に提供していくことが重要ではないだろうか。

(写真:iStock)

■2020年5月調査の記事

休校でわかった小中高オンライン学習の弱点

オンライン授業は教員の負担を増大させる?

GIGAスクール構想、現場認知度は約50%

■2020年12月調査の記事後編

教育現場の連絡手段は令和時代でもやはり…

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら