「教員に向けたアンケート2020年春」GIGAスクール構想、現場認知度は約50% 早期に児童生徒1人1台の端末の整備を

なかなか進まない日本の教育現場のICT推進。新型コロナウイルスの影響でオンライン授業の早期普及が重要視されているが、実際のところコロナ禍以前から学校のICT推進を目指した政府の取り組みが進められていた。文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」である。これは、義務教育の児童生徒を中心に1人1台の端末と高速大容量の通信ネットワーク、クラウド環境を整備するというものだ。2019年12月5日に閣議決定され、19年度補正予算案では、2318億円(公立2173億円、私立119億円、国立26億円)を計上、23年度までに1人1台環境を目指すとした。ちなみに、高等学校は現在BYOD(Bring Your Own Device:個人所有のデバイスの活用)が進んでいるため、端末に対する補助は行われていない。

19年にスタートした構想だけに、残念ながら今回のパンデミック時には、学校側のインフラ整備は追いついていなかった。しかし、この構想が進んでゆけば、確実に多くの教育現場でICT環境は変わってくるはずだ。

インフラ整備の根幹を担う構想もコロナ禍でストップ

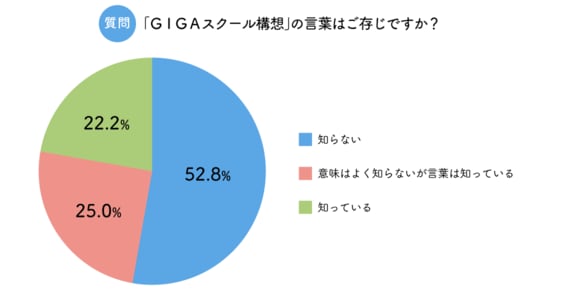

東洋経済新報社が独自に実施した全国600人の小・中・高の教員に向けたアンケート(5/29調査実施:小学校教員300、中高教員300)の回答を見ると、「GIGAスクール構想」はまだ教育現場でも十分に認知されているとは言いがたい。アンケートによると、全体の52.8%が構想の言葉自体を「知らない」と答えている。「意味はよく知らないが言葉は知っている」とする回答も25%ほどあり、構想の内容を理解したうえで認知しているのは約2割にとどまる。

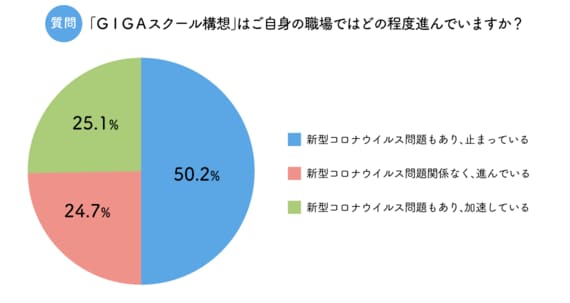

また、「GIGAスクール構想」を「知っている」「意味はよく知らないが言葉は知っている」と回答した教員に、新型コロナ問題による GIGAスクール構想の進捗状況を聞くと、全体の約50%が新型コロナの影響でその進捗が「止まっている」と回答。24.7%が新型コロナに関係なく進んでいると答え、新型コロナの影響でむしろその進捗が加速したと回答した教員は25.1%という結果になった。

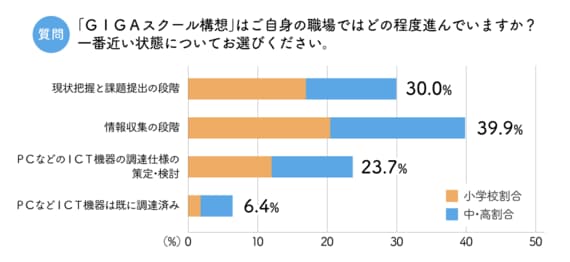

さらに細かく進捗状況を聞いた設問では、約70%近くが「現状把握と課題の提出/情報収集」などの具体的な機器選定の前の段階にあり、「PCなどのICT機器の調達仕様の策定・検討」などの段階まで進んでいるのが23.7%、さらにすでに調達済みとなっているのが6.4%ほどだった。ただし、これを小学校と中・高の割合で見ていくと調達済みとなっているケースが中・高では多い特徴が見受けられた。

小、中高で大きく差がつくITリテラシー

小学校と中・高の違いは、児童生徒のITスキルでも顕著に表れてくる。当然、小学校はスマホやPCなどを持っていないITスキルのない児童が多いし、中・高のほうがプログラミングを含めたITスキルを身に付けている生徒が増えてくる。今後、児童生徒のITスキルの有無は、本人や保護者への説明やデバイスの操作方法の解説、マニュアル作りといった学校側の業務にも直接影響してくるはずだ。