2020年「学校行事」は意外と実施されていた? 第3回全国600人の小・中・高校の教員に向けたICT教育に関する調査②

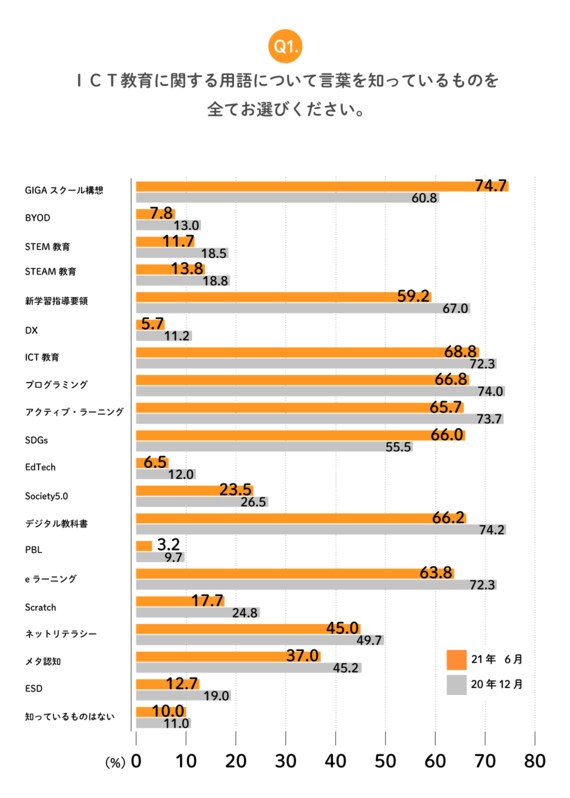

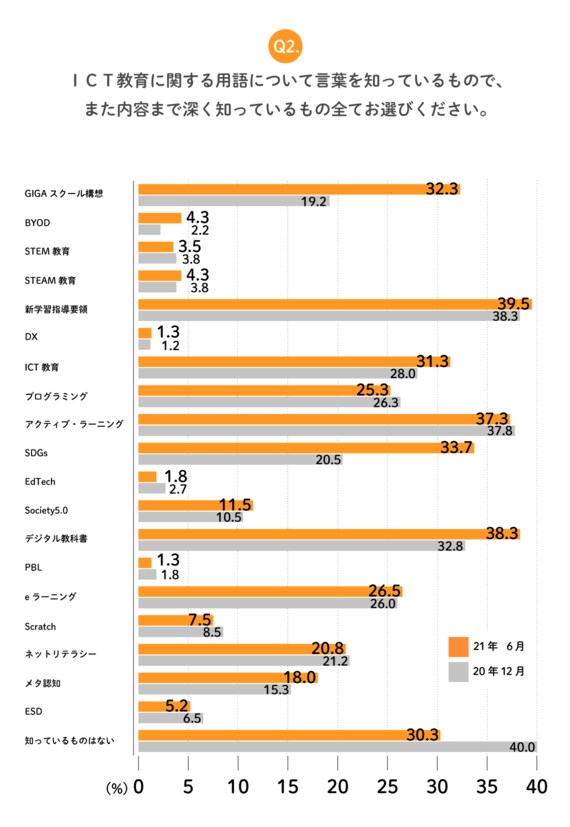

まずは、ICT教育に関わる用語の認知度から見ていこう。こちらは、昨年のアンケート時にも同様の項目で質問しているため、前回と比較してみる。同じ用語で「知っているもの」「内容まで深く知っているもの」を聞いているが、いずれも「GIGAスクール構想」「SDGs」は最新のアンケートで認知度、内容理解ともに向上していることがわかる。

「内容まで深く知っているもの」の回答では、「GIGAスクール構想」のほかにも「BYOD」「ICT教育」「SDGs」「デジタル教科書」の用語が前回よりも認知度が上がった。単に「知っている」とした回答は、昨年より減少傾向にあることからも、この半年間の間にバズワードとしてではなく、ICT教育において内容も伴う理解が進んでいることがうかがえる。

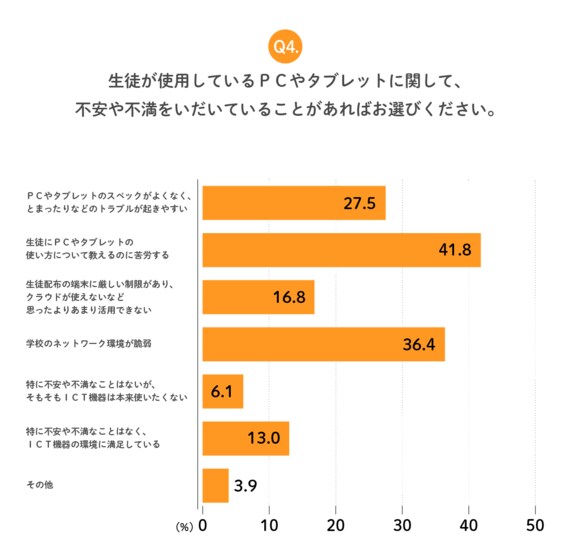

「デバイスに不安や不満がない」は、わずか13%

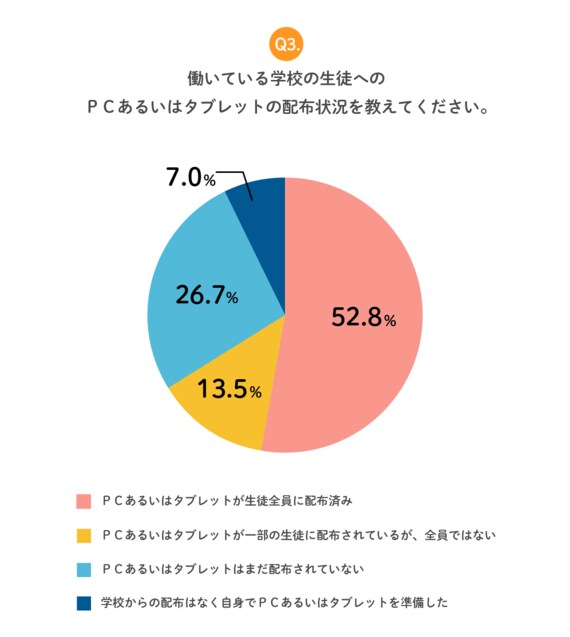

GIGAスクール構想によりとくに小中学校のIT環境が大きく変わった年ともいえるが、実際に学校の生徒へのPCやタブレットの配布状況はどうなのだろうか。

まず「デバイスが生徒全員に配布済み」なのが52.8%。「一部の生徒に配布」が13.5%という結果だ。また、自身のデバイスを活用するBYOD利用も現在のところ7%ほど。「まだPCやタブレットが配布されていない」学校も26.7%残っている。GIGAスクール構想では高等学校の「1人1台端末」体制の支援は行わずBYODあるいは設置者負担が想定されている。また、私学に関しても助成が公立と比較し大幅に削減されることから、その点も関係していると考えられる。

デバイスの活用状況に関しては、まだまだ不安や不満も多いようだ。具体的には、最も苦労しているのが「生徒にPCやタブレットの使い方を教える」ときで、41.8%が課題と認識している。中でも自由回答を見ていくと「授業中に関係ないものを見ている」「学習以外の目的で使用している生徒が多くいる」などの声も上がり、単なる機器の使い方というより運用やリテラシーを含めた課題に苦心していることがうかがえる。

次に多かったのは「学校のネットワーク環境が脆弱」とする回答で36.4%だ。さらに「PCやタブレットのスペックがよくなく、とまったりなどのトラブルが起きやすい」が27.5%と続いた。このほか自由回答では、校内のネットワークやデバイスのスペックのみならず、「家庭のネットワーク環境が整っていない」問題も散見された。

「特に不安や不満はない」としたのは13%にとどまった。残念ながら、まだまだ、ICT教育を進める当たり、課題が多いといえる。

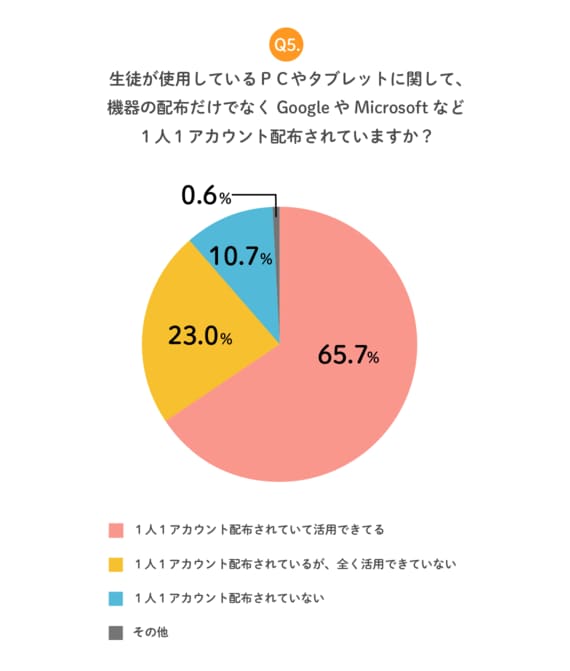

23%がGoogleやMicrosoftアカウントを配布されていても活用できていない

次に機器の配布状況だけでなく、GoogleやMicrosoftなどのアプリケーションのアカウント状況も確認した。

この点では、「1人1アカウント配布されていて活用できている」との回答が65.7%。「1人1アカウント配布されているが、全く活用できていない」が23%となった。9割近くがアカウントの配布も整いつつあるが、2割程度は利活用を模索している状況だ。

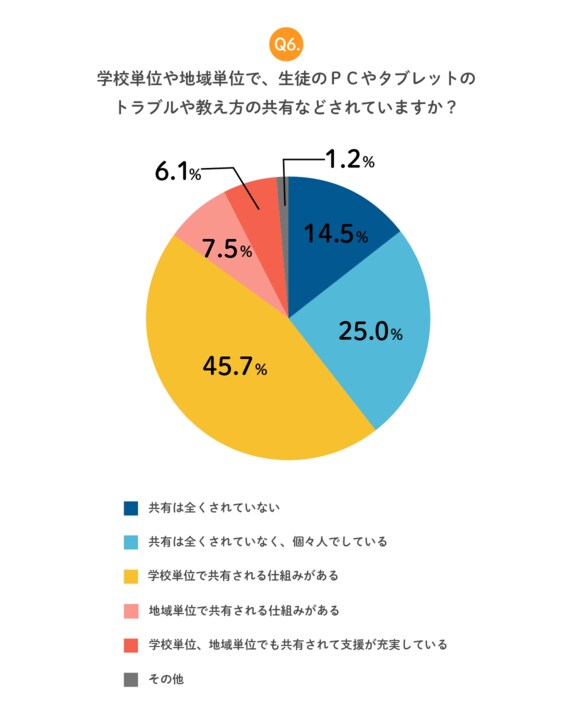

ICTは導入して終わりではない。いかに活用し定着化できるかが重要になる。その点で重要になってくるのが活用の共有化だ。学校や地域単位でノウハウや事例を共有化する仕組みがあるかを聞いたのが下記になる。

これを見ると、学校単位もしくは地域単位で共有される仕組みがあると回答したのは約6割。コロナ禍もあり、GIGAスクール構想が大幅に前倒しされた状況にしては、仕組みづくりも進んでいるようだ。今後、どのように教育現場でICTを利活用できるかは、横のつながりの中で成功事例やトラブルを共有していくことが不可欠である。