埼玉県戸田市教育委員会教育長が語る「AIに負けない教師の条件」 小中「PC1人1台」教師に求められる資質は

学びの再開にあたっては、途切れた信頼関係を回復させるために、子供とコンタクトを取ることを第一優先にしました。「感染予防は徹底しつつも、コンテンツよりコンタクトを重視して、5月6日までに1本だけでもよいので子供たちにオンライン授業の配信をしてほしい」と校長先生方に依頼したところ、各学校の自走と競争が始まりました。

結果として、多い学校は臨時休業期間中に470本の授業動画を作製していました。そんなに動画を作ってほしかったわけではなかったのですが(笑)。臨時休業が始まった時点でGsuiteアカウントも全家庭に配布していましたので、そのうち学校によっては双方向のオンライン学習なども実施され、コロナ禍においても子供とのコンタクトやコミュニケーションの総量を増やすことができたと思います。

(提供:戸田市)

―アフターコロナのICT活用についてはどのようにお考えでしょうか。情報を収集・分析・数値化することで、あるべき教育政策を総合的に判断するEBPMの取り組みも行われています

ICT活用のメリットは、授業の効率化や社会に開かれた教育の実践だけにとどまりません。子供の学びの履歴や学力の伸びと教師の指導方法の相関などについて分析し、よりよい教育を実践していける点にもあります。例えば、経験を積み、優れた技術を持つ教師の指導について、子供の学力が伸びた理由も、「あの先生は指導力があるから」と一言で片付けられてしまい、具体的に「教師のどのような指導が学力を伸ばしたのか」ということは問題にされません。

そこで、子供の興味を引く授業展開の仕方や発問の仕方など、何が効果的であったのかなどを可視化・定量化することができれば、教科などの専門を超えて教師同士が学び合い、高め合うことができると考えています。

―実際には、どのように子供の学力と教師の指導方法の相関を可視化されているのでしょうか

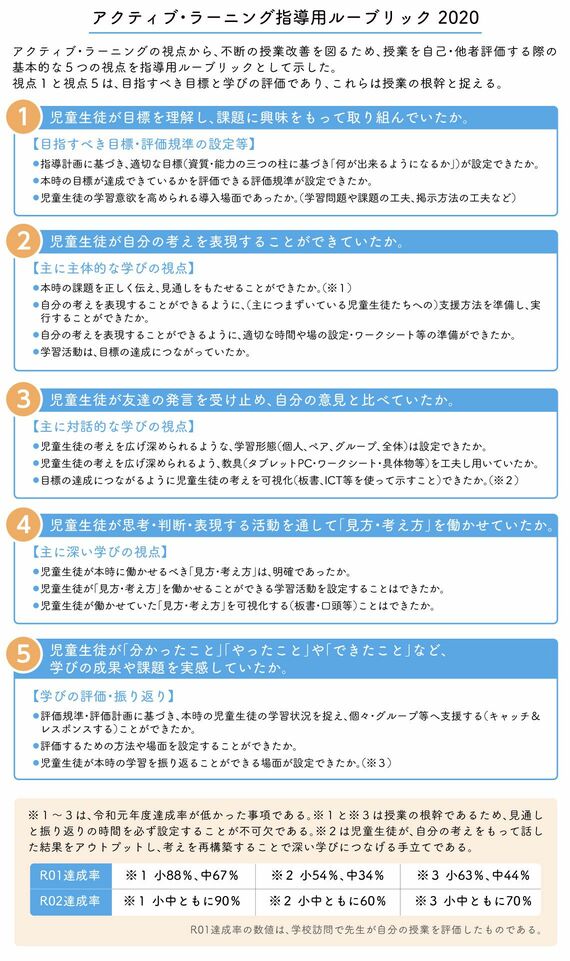

子供一人ひとりの「学力の伸び」を測定できる埼玉県学力学習状況調査と、戸田市独自のアクティブ・ラーニング指導用ルーブリックを組み合わせて活用しています。

このルーブリックは、市内小・中学校の教師を対象とした「指導方法等に関する質問紙調査」の結果や、100を超える授業実践等に基づいて作成されています。学力調査を用いて、子供たちの学力をより伸ばしている教師を把握し、その教師がルーブリック上でとくに注力している項目を分析できるようにしました。

実際にこの分析を通じて、子供の学力を伸ばすには「授業前に適切な目標や評価規準を設定すること」や「学習意欲を高められるような導入場面を設定すること」がとくに効果的であることがわかりました。こうした分析結果を授業改善に生かしてもらうよう、各学校にフィードバックをしています。また、このルーブリックは各学校における教師の自己評価や他者評価の規準としても日常的に用いられており、授業改善の軸となっています。

現在、知識・理解や技能といった、テストで測れる・認知できるスキルを育成する教材については、AI化が進展しています。例えば、10時間かかるとされていた知識・理解や技能を中心とした学習を、AIを使って7時間で終わらせることができれば、浮いた3時間はPBL型の学習や、個別最適化を目指した学びなどに使うことができます。