新駅で消える山手線「低すぎるガード」の秘密 「高輪橋架道橋」が消滅に向けカウントダウン

さて、どうしてこんなに背の低いガードができたのだろうか。それを解く鍵は、山手線側(西側)のガード入口付近でちらりと見える水路にある。幅1メートルくらいの水路がこのガードに並行してすぐ隣りに延びている。金網越しにのぞいたら、小魚が数匹泳いでいた。

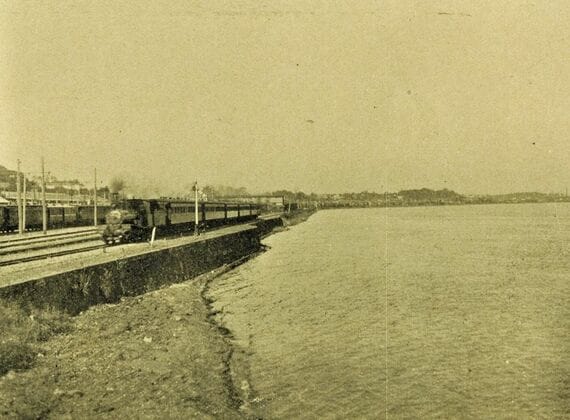

明治時代初期、線路のある部分はすべて海だった。山手線線路から50メートルほど離れた西側(山側)に、線路に沿って第一京浜国道が延びている。この部分が海岸線だった。明治5年、新橋―横浜間に初めて鉄道が開通した時、海岸線に沿って50メートルほど沖合、海の中に築堤してそこに線路を敷いた。遠浅とはいえ工事は大変である。

わざわざ海の中としたのには理由がある。1つはこの区間、江戸時代以来の旧東海道が通り、用地買収が困難だったこと、もう1つは品川の八ツ山下(現在の品川駅付近)などに土地を持っていた兵部省が鉄道建設に反対して、用地を渡さなかったためである。兵部省としては、鉄道建設よりも、軍艦建造のほうが急務だという考えだった。そのため、鉄道は海の中を通すしかなかった。

昔の地図を見て現在の謎を解く醍醐味

鉄道ができた後は、その築堤と海岸線の間、南北に細長い運河ができることとなった。高輪橋架道橋の場所は、その運河から海へと出る水路があった場所である。築堤を途切れさせ橋で線路をわたした。橋の下の水路は船が行き来する。後年海側も埋め立てが進み、そこに人や車が行き来するガードが造られたのである。

ただし、線路の築堤はそんなに高くしたわけではない。その下をくぐる道の天井を高くしようとすれば、道路を掘りこまなくてはならない。すると海面下になってしまう。ガードの距離も長く当時は電動ポンプで排水し続けるのも困難なので、低い天井とせざるをえなかった。

何か不思議な物件があるとき、昔の地形が関係していることが多い。現在は開発でその地形がわかりづらくなっている所がほとんどだが、江戸時代や明治時代の地図にあたってみると、元々の地形がわかる。ちょうちん殺しのガードは、昔の地図を見て現在の謎を解く醍醐味を味わえる場所でもあった。そういう意味でも、せめて無くなる時くらい脚光を浴びせたい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら