「学力型年内入試」の解禁元年、新規で実施する大学が増える中で《一般選抜の倍率と難易度がアップする》のは本当なのか

これは受験生にはつらい仕組みですが、従来の受験の常識でもあるのです。ところが、大東文化大学の「学力型年内入試」は一味違います。合格発表は12月ですが、入学手続きの締め切り日は翌年2月25日に設定されています。

つまり、12月に合格後、締め切り日までであれば、一般選抜で上位志望の大学に合格して入学を辞退したとしても「入学金返還問題」が生じないことになります。非常に受験生フレンドリーな制度設計です。

こうした大学側の動きに対して、高校側はどのように受け止めているのでしょうか。

全国高等学校長協会が6月に「大学入学者選抜実施要項の趣旨を踏まえた適切な大学入学者選抜の実施について(意見書)」を出しています。そこでは新ルールに準拠していたとしても、一部の大学で見られるように学力試験の配点が突出して高いケースがあることを問題視しています。

これでは一般選抜の前倒しではないかとの指摘です。正しい指摘だとは思いますが、高校側の受け止めにも地域差があるようです。

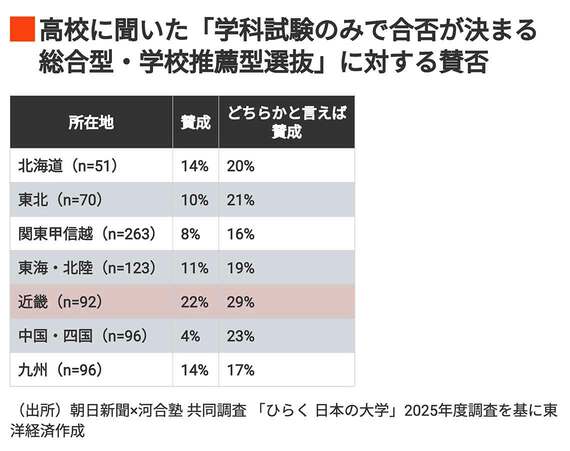

朝日新聞と河合塾が行った調査で「学科試験のみで合否が決まる総合型選抜・学校推薦型選抜に対する賛否」を地域別に見ると、全国的には「反対・どちらかと言えば反対」の回答が60%を超えていますが、近畿地区の高校は「賛成・どちらかと言えば賛成」とした回答の比率が半数を超えており、関東甲信越地区と比べて倍の値となっています。この制度が近畿地区でいかに定着しているかがよくわかります。

ところで、賛成意見が少数の関東甲信越地区の高校でも、進学先を早期に決めたい受験生の動きは止められないと思います。学校推薦型選抜であれば、学校長名の推薦書が必要となりますので、指導の余地もありますが、総合型選抜では推薦書が必要ありません。首都圏の「学力型年内入試」で総合型選抜が多いのはこの辺りにも理由があるのかもしれません。

年内入試の合格者数増で一般選抜が難化する

さて、結局のところ「学力型年内入試」の志願者数は増えるのでしょうか。2026年度入試は、さまざまな人口推計で18歳人口の増加が見込まれています。そのため、新規実施分を除いた、既実施の大学の志願者数は、進学先の早期決定を望む受験生の増加と相まって、増えることが予想されます。

実際、すでに発表された大学入学共通テストの受付最終日の出願状況を見ても、前年より出願総数は前年同日比101.4%(現役生98.6%、高卒生120.9%)と増加していますので、受験人口増加の影響が出ていると見られます。

そして、年内入試の結果は一般選抜にも影響します。すでに総合型選抜が始まっており、一部の「学力型年内入試」もスタートしています。入試は通常、志願者数が増えれば合格者数も増えます。大学側は年内入試である程度の合格者数・入学者数が見込まれる場合、一般選抜の合格者数は減らします。

受験生の立場から見れば、一般選抜の倍率アップと入試難易度アップにつながる可能性が高まることになるのです。昨年、「学力型年内入試」を新規に実施した大学で「学力型年内入試」の合格者数とほぼ同じ規模で、一般選抜の合格者数を減らした大学があります。この大学の倍率と入試難易度はアップしています。

これから11月にかけて実施される「学力型年内入試」の各大学の志願者数と合格者数が、一般選抜にどのように影響するのか、昨年以上に注目されます。

>>>2025年最新版「本当に強い大学ランキング」TOP300はこちら

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら