「学力型年内入試」の解禁元年、新規で実施する大学が増える中で《一般選抜の倍率と難易度がアップする》のは本当なのか

小論文であればテーマによっては段階的な評価をすることもできますが、志望理由書や活動報告書を点数化するのは評価方法が難しいためだと思います。また、これらを点数化しても配点比率が低く設定されている大学も見られ、中には総点の10%にも満たないケースもあります。こうしたケースでは提出書類の合否への影響はかなり低いと言えるでしょう。

近畿地区では学校推薦型選抜として実施する大学が多く、関東地区では総合型選抜として実施する大学が多い傾向です。この辺りは制度としての定着度に地域差があることを示唆しています。

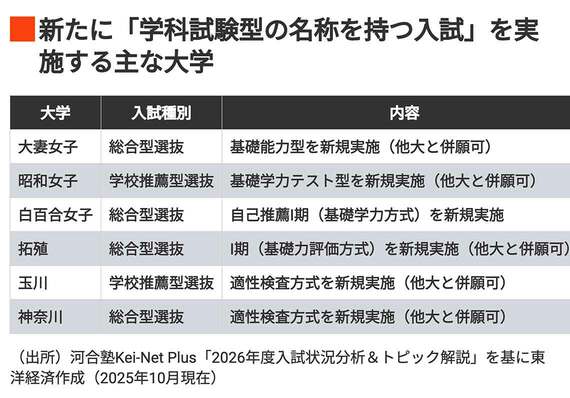

首都圏では新規に導入する大学も

新しいルールができたことで、新規に「学力型年内入試」を実施する大学が主に首都圏で増えています。河合塾の入試動向の解説記事によると、首都圏で中堅の私立大学や女子大で新規実施大学がいくつか見られます。

ただ、中には事前課題のテーマが単なる志望理由などではなく、社会課題のように重いテーマだったり、学力試験以外の書類の配点が高かったり、受験生から見たメリットが薄い大学も散見されます。

一般選抜を目指す受験生から見た「学力型年内入試」の最大のメリットは、面接対策・小論文対策や提出書類作成などに時間を取られることなく、年内で合格大学を確保できることです。

加えて、合格後に最終的な入学手続きをいつまで待ってもらえるかが重要なポイントになりますが、この部分は大学によってかなりのばらつきがあります。近畿地区でも3月上旬まで待ってくれる大学もあれば、締切日が2月中旬までの大学もあります。

ちなみに、今回注目を集めている東洋大学の入学手続き期限は、2月27日までとなっていますので、MARCHと呼ばれる上位大学群の一般選抜の合格発表がほぼ終わるまで権利を保有できることになります。ただし、そのためには2段階入学手続きの第1次手続きを行い、入学申込金(入学金相当額)の納入が必要となります。

そして、入学を辞退した場合、入学申込金は返還されません。今年の入試の話題の1つ、いわゆる「併願大学の入学金返還問題」なのですが、東洋大学に限らず大半の大学では返還されない仕組みになっています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら