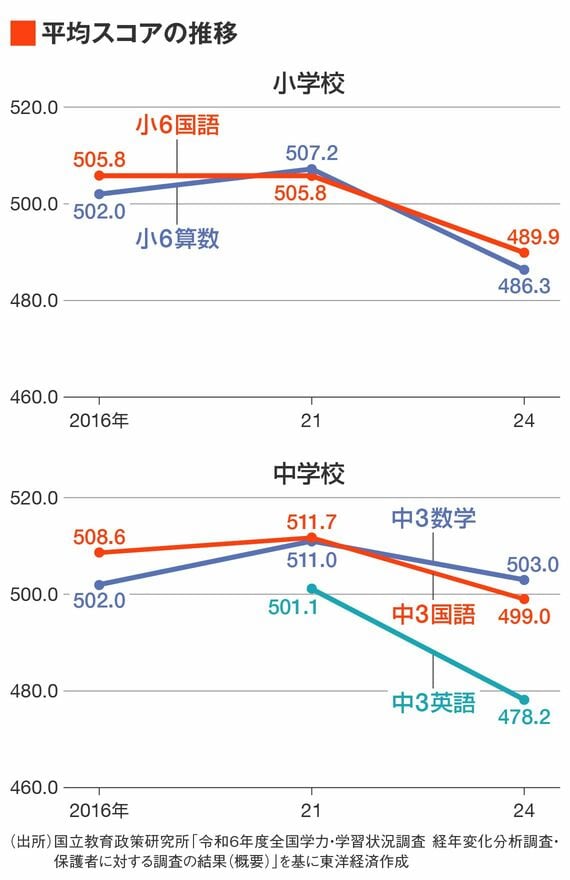

「学力低下」の原因はスマホでもコロナ禍でもない?法学者も指摘「小学校での探究やグループワークの増加」が問題か

実際、こんな話もある。東京23区内在住の保護者は言う。

「算数が得意なはずのうちの子が『時間の計算の問題が解けない』と泣きだしたんです。見ると13時36分の30分後は何時何分?といった基礎的な問題。私が5分ぐらい教えたらすぐに理解して解けるようになりました。どうしてこうなったかというと、小学校の授業は探究型グループ学習で『時間ってなあに?みんなで考えてみよう。考えたらそれを模造紙にまとめて書こう』という感じで、時間の計算の仕方を一切教えていなかったのです」

「13時36分の30分後は何時何分?」といった時間の計算の問題。この子どもは算数が得意なので、親が5分教えたらマスターした。しかし、普通の子どもはそうもいかないはずだ。

ある中学受験塾を取材した時のことだ。小学3年生のクラスを見学した。難関校対策に強い塾の上位クラスだから、世間一般の小学生の中では相当学力が高いところにいる生徒たちだ。

小学校の授業を先取りする形で、時間の計算を生徒たちは学んでいたが、すぐにマスターする生徒は少数で、大半の生徒は苦戦していた。苦戦した生徒たちは帰宅後、宿題を通して、習った内容をしっかりと理解し解けるように仕上げていく。

学力がそれなりに高い児童でも、時間の計算を初めて習う場合は、ちゃんと授業を受け、宿題で復習をしないと身につかない。ところがこの「時間の計算の仕方を教えて、宿題で身につけさせる」という一連のオーソドックスな指導は行われていないケースが増えたのだ。こうした基礎事項の指導不足が、子どもの自己肯定感を損なう場合もある。

グループワークや探究学習は“応用編”

公立小学校の現場を見てみよう。首都圏のある公立小学校で長年教壇に立つ教員はこう話す。

「グループワークや探究学習は“応用編”です。塾に通っていて基礎学力が十分にある生徒にはプラスになりますが、そうでない子にとっては逆効果です。基礎学力定着のための授業自体が減り、十分な下地がないままでグループワークや探究をやっても、結局は“ついていけない”だけなのです」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら