膨張する預金の罠。「死蔵マネー」を暴走させることなく、日本が直面する課題解決の活用に生かせ

国内の物価上昇が続いている。総務省が発表する「消費者物価指数」は、総合指数および生鮮食品を除く総合指数のいずれも、2025年に入ってから対前年同月比で3%を上回って推移している。これは先進国の中でも高い水準だ。

物価上昇の要因はさまざまあるが、一般には需要増や供給減など、需要>供給と言われる。だが、マネーの増加も時にインフレを生み出す要因の1つとなる。おそらく現在の物価上昇は、供給減とマネーの増加という複合要因の側面が強いと思われる。

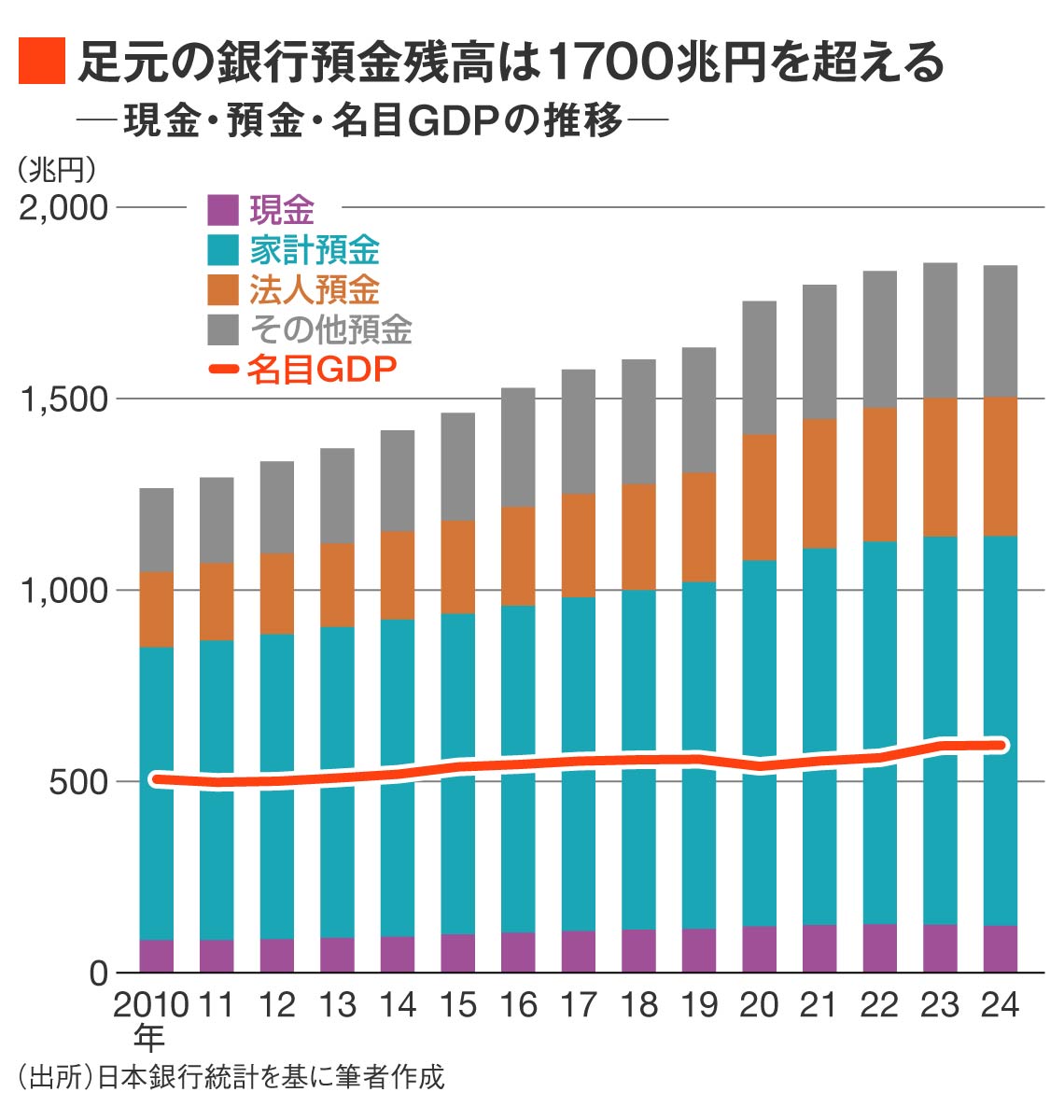

日本では2013年のアベノミクス、日銀の大規模緩和、そして2020年のコロナ禍を経て、家計や法人の銀行預金が大幅に増加している。2013年から2024年にかけて500兆円程度増えており、足元の銀行預金残高は1700兆円以上に上っている。

GDPに対する預金残高比率も日本は250%を超えており、他の先進国が70~110%程度にとどまる中、断トツに高い国になっている。

なぜここまで預金が膨張したのか

特に大きく増えているのが家計の預金だ。企業の内部留保が、現金を貯め込んでいるような誤解を伴う印象で話題になる一方、家計の預金は、所得が伸び悩んでいるにもかかわらず大きく増えている事実や、その背景・影響についてはあまり語られない。

そもそも預金はどのようにして増えてきたのか。次ページから、そのメカニズムや膨張する預金が日本経済に及ぼしている「負の側面」について見ていきたい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら