発達障害・グレーゾーンの子と「不登校」との関係、学校の環境次第でハイリスクに 休ませていい?無理に登校させるとどうなるか

勉強が苦手で授業についていけない子もいれば、授業の内容が簡単すぎてつまらなく感じる子もいます。勉強以外の面で、学校生活のルールなどになじめない子もいます。子どもが授業になじめない、学校になじめないと感じたとき、もしも学校やクラス、先生を柔軟に選ぶことができるのなら、その子は学校生活に参加しやすくなるでしょう。

しかし現在の教育制度では、子ども本人にそのような選択肢は与えられていません。特に義務教育の段階で、公立の学校に通っている場合には、子どもが自分で学習環境を選ぶことはほとんどできないでしょう。

学校になじめないときに子どもができることは、親や先生と相談して、対策を一緒に考えていくことです。相談を通じて子どもの感じている困難がまわりの人に理解され、なんらかの支援や配慮が得られるようになればいいのですが、話がうまく進まない場合もあります。相談しても状況が改善しなければ、転校を検討するという方法もあるにはあるのですが、新しい学校に行ってもその学校にもなじめない可能性があります。

子どもが学校になじめないと感じたときの選択肢は、基本的には、学校と相談するか、我慢して登校するか、休むしかないわけです。学校との相談がうまくいかなければ、残る選択肢は2つです。さらに言えば、子どもが親や先生から「頑張ろう」と励まされて、休むという選択肢がなくなっていく場合もあります。そうなると、学校がどんなにつらい場所であろうとも、我慢して通い続けるしかないということになります。

発達障害は、理解のない環境では不登校のハイリスクとなります。発達特性によって起こる困難を軽減するためには、特性への理解を得て環境を調整することがもっとも重要です。しかし現在の教育制度では、その調整の仕方が限られていて、子どもが我慢するしかないという事態が起こり得るわけです。

もしも学校との相談がうまく進まず、環境調整ができない状況になってしまったら、無理に登校してメンタルヘルスを損なうよりは、不登校を選んだほうがいいという考え方になります。しかしそれは、ベストな判断ではありません。本来であれば、大人が子どもの発達特性を理解し、環境を調整して、その子の学習機会を保障するべきです。

それがどうしてもかなわないときに、現実的な選択肢のなかから一番マシな方法として、不登校を選ぶしかないという状況になるのです。

ただ、私は、発達障害の子の不登校は、対応次第で予防できるものだと考えています。そしてその対応というのは、けっして難しいことではありません。環境を調整することです。学校やクラス、先生を選ぶことはできなくても、環境を調整して、子どもたちが苦労しにくい学校にしていくことはできます。

子どもが「学校に行きたくない」と言っているときには、その子が学校を楽しいと思えない要因がどこかにあるはずです。親と先生は子どもの話を聞きながら、さまざまな要因を考えていきましょう。そして、その子が「こういう学校だったら行きたい」と思えるような環境を整えていきましょう。子どもと大人でよく相談をして、環境調整に取り組んでいくことが、発達障害の子の不登校を防ぐための最善の方法です。

抑うつや不安などの二次障害が生じることも

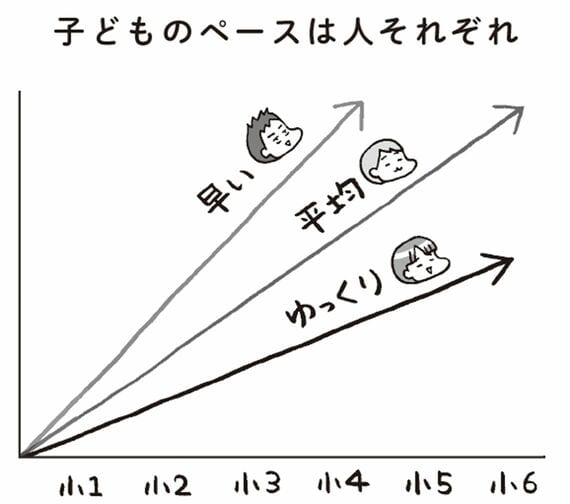

例えば、子どもにLDや知的障害があって教科学習の進み方が平均よりもゆっくりな場合には、その子に合った課題を設定する必要があります。教科学習以外でも、考え方は同じです。

対人関係の調整が苦手な子は、友だちづき合いなどが平均的な子に比べて進みにくいこともあります。その子に合った対人関係の築き方を、ゆっくり身につけていったほうがいい場合もあるわけです。

発達障害の子に何かを教えるときには、そのような「育ち方の違い」を理解することが大切なのですが、大人がそこに気づかず、平均的な発達を基準にして子どもに課題を与えてしまうことがあります。

そうすると、その子にとってはゆっくり進んでいくのが適度な成長のペースだった場合には、それよりも早いペースで頑張らせてしまって、子どもに過度の負担をかけることになります。