不登校改善や学力向上、教員の休職がゼロになった学校も・・・非認知能力育む「SEL」とは? 必要な学びに向かうための環境や土台をつくる

もともとは、高校時代から貧困問題に対する関心が高かった下向氏。その解決には、ボランティアなど一過性の取り組みではなく、社会のシステムを変える必要があると感じていた。そこからしだいに、課題解決のために変化を起こせる人、いわば“チェンジメーカー”を育てたいと思うようになったという。

「大学では、暗黙知や経験知を言語化する『パターンランゲージ』の研究に取り組み、それを応用した社会起業家を育成する教育プログラムを作って高校生や大学生に提供してきました。しかし、同じプログラムを実施しても、響く人と響かない人がいる。理由を探ってみると、響かない人たちには、自分の内面で起きている葛藤や違和感に目を向けることが苦手だという共通点があったのです。とくに自己認知や他者理解がカギになると考えましたが、当時の日本ではそうした非認知能力の研究が進んでいませんでした」

そこで下向氏は2014年に渡米し、ペンシルベニア大学教育大学院の学習科学・発達心理学の修士号を取得。その過程でSELを学び、日本の学校にも伝えたいと考えた。

「2015年に帰国した頃は、まだSELの認知度が低く、私もイベントなどを開催しましたが、普及の道をなかなか描くことができませんでした。しかし、オルタナティブスクールの教員として現場で日々過ごす中で、やはりSELは日本の教育に必要だと実感。とくにプロジェクト型の学びの土台になるスキルだと感じていました」

下向氏は本格的にSELを広めようと、2019年に教育企画・コンサルティング会社「roku you」を起業。SELをベースとしたカリキュラム・プログラムを全国の小中学校・高等学校・大学に提供し、伴走支援に従事するようになった。

コロナ禍を境に「自己肯定感の低い子ども」が増加

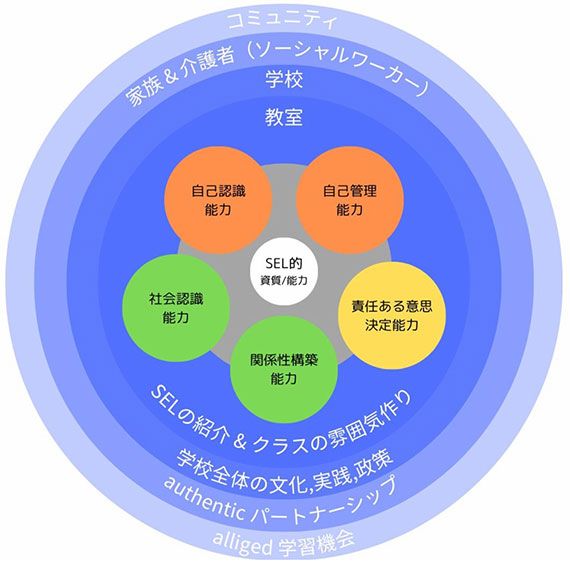

下向氏によると、SELとは「Social(ソーシャル)」と「Emotional(エモーショナル)」の2つの側面から非認知能力を育む教育アプローチだという。具体的には下記の5つの資質・能力を統合的に育んでいく。

●自己管理能力:自分の感情とうまく付き合う能力

●社会認識能力(共感力):他者への気付きを深める力

●関係性構築能力(社会スキル):他者と良好な関係を築く対人関係力

●責任ある意思決定能力:責任をもって意思決定ができる力

下向氏はこれらを「必要な学びに向かうための環境や土台をつくるもの」と定義している。取り組みの内容は学校や地域により異なり、授業だけでなく行事、部活、家庭、地域と連動しながら進めていく必要があるという。

では、なぜ今の日本でSELが注目されているのだろうか。

「根本にあるのは、子どもたちの自己肯定感の低さだと思います。日本でも総合学習を通して子どもたちの自己肯定感を養おうとしてきましたが、子どもたちが自分の興味や関心に気付くことが難しいケースもまだまだ多いです。またコロナ禍を境に、突然学校に来なくなる子どもが増えました。コロナ禍で人と接することが制限され、不安や恐怖を他者と共有できなくなった結果、他者に気持ちを伝える力が弱くなってしまったのでしょう。それにより自己認識能力も低くなってしまったのです。それらを解決するのが、まさにSELだと言えます」