北欧で「教科書"紙に回帰"」、「デジタル教科書推進」の日本はどう受け止めれば? フィンランドも異変、学習や健康面から議論

高校で「デジタル教材」が一気に増えた訳

「デジタル教育先進国」としてのイメージが広く浸透しながら、方針転換ともいえる動きを見せている北欧諸国。最近では、スウェーデンが紙の教科書を推進し始めたことが日本でも話題になった。フィンランドも1990年代と早い時期から教育現場でのICT活用を進めてきたが、近頃はデジタル教科書の扱いに関し、一部で変化が見られる。

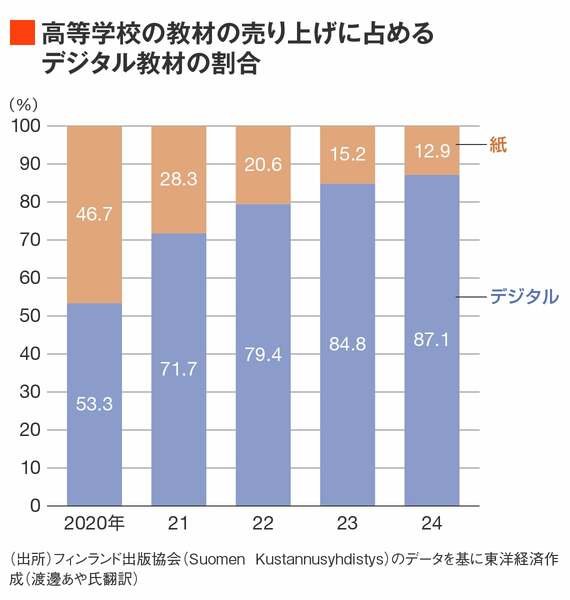

まずは、フィンランドにおけるデジタル教科書の現在について見てみたい。フィンランド出版協会によると、2024年の教材全体の売り上げに占めるデジタル教材のシェアは36.6%と21.3%であった2020年より15%程度増えている。学校種別に見ると、基礎学校※が14.6%(内、小学校が14.1%、中学校が15.3%)、高等学校が87.1%だった。

※フィンランドは、小中一貫で9年間の基礎教育を行う

基礎学校は、子どもの発達に応じた選定などの観点から紙の採用が多いが、高等学校では圧倒的にデジタル教科書が選ばれている。高等学校における教科書のデジタル化は、大学入学資格試験のオンライン化(2016年から段階的移行が始まり、2019年より完全実施)を契機として広がり始め、2021年の義務教育年限の延長に伴う高校教科書の無償化により一気に進んだ。

生徒個人が購入するモデルから自治体や学校がまとめて購入し生徒に配布するモデルへ移行したことにより、教育のデジタル化の一環として自治体や学校がデジタル教科書の購入を推進したことや、専門の書店まであるほど高校生の間で一般化していた中古教科書のリサイクルが行われなくなったことなどもあり、2020年の53.3%から急増した。

このようにデジタル教科書が急速に普及しているフィンランドにあって、ある自治体のデジタル教科書に関する決定が大きな関心を呼んだ。首都ヘルシンキ市から列車で1時間ほどのところにあるリーヒマキ市の事例である。

一部教科書をデジタルから紙に切り替えた「リーヒマキ市」

人口3万人ほどのリーヒマキ市は、ロボット工学を「未来の教養」と位置づけ、幼児教育から高校までカリキュラムに組み込むなど、教育のデジタル化に先進的に取り組んでいることで知られてきた。教科書を含む教材についても同様であり、基礎学校6~9年生(日本の小学校6年生~中学校3年生に相当)には、1人1台のパソコンを配布するとともに、デジタル教材を広く用いてきた。

そのリーヒマキ市が、方針転換を打ち出したのは2024年8月のこと。同月に始まる新年度から外国語・第二公用語(英語・スウェーデン語、ドイツ語)と数学の教科書をデジタル教科書から紙の教科書に切り替えること、2025年度からは物理と化学がこれに続く予定であることを公表した。

だからといって、教育のデジタル化や、デジタル・コンピテンスの育成を図っていくこと自体を見直すものではない。その重要性を十分認識したうえで、デジタル教科書はそのために必須のものではないとの見方が示されたのである。