「学年担任制×教科担任制×40分授業午前5時間制」導入した公立小の1年半後 川西市立多田小学校「新教育課程導入」の舞台裏

「学年担任制は児童との関係性づくりには時間がかかるものの、関係性が築けてからは学年の児童全員とともに歩んでいける感覚があります。以前は担任ではない教員の言うことは聞いてもらえないこともありましたが、今はすんなりと聞き入れてもらえるようになりました」(森氏)

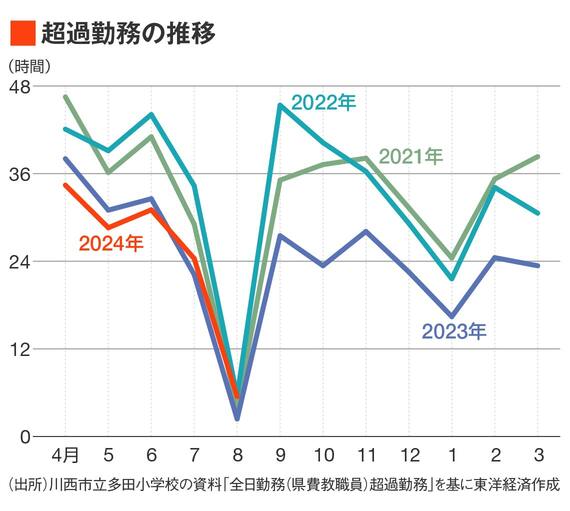

下校時間が早まり、放課後の時間を有効活用できるようになったことで、2022年度には33時間49分だった教職員の月平均の超過勤務時間は、2023年度には24時間33分にまで減少し、「現在は17時30分には職員室に残っている教員はほぼいない」(西門氏)という。森氏も、「ほぼ毎日、定時の16時30分から17時までには退勤できています」と話す。

「現在は、育児短時間勤務の教員2名も学年担任を受け持っています。定年前後の再任用の教員も含め、多様な働き方に対応するには、短時間勤務でも一定の役割を担える仕組みを整えることが重要です。そうでないともう、日本の教育は成立しないのではないでしょうか」(西門氏)

ただ、新教育課程では、管理職にはそれほど恩恵がない。生徒指導上の問題で管理職の退勤が遅くなることは減っているものの、とくに教頭の事務量の削減にはあまり効果がないという。教頭が新任となった2024年度は前年度よりも教職員全体の超過勤務時間が増えている月もある(グラフ参照)。西門氏は、こう見解を示す。

「新任教頭は初見の事務が多くどうしても勤務時間が長くなりがちで、このあたりは学校の課題というよりも教育行政全般の課題だと考えています。ただ、管理職の負担が減らない中でも教職員全体の超過勤務時間が減少している月があるのは、新教育課程では一般の教員の働き方を改善する効果がそれだけ高いと言えるかもしれません」

児童の自律を促すため、さらなるソフト面の整備を

新教育課程を導入してからの1年半、試行錯誤を重ねてきた部分もある。

学年担任制で各クラスの担当を交代する期間に関しては、導入直後は担当クラスを2カ月間固定したり、1週間ごとの交代にしたりと学年ごとに試行錯誤があったが、現在は2~3週間程度を目安に交代している学年が多いそうだ。

また、下校時間が早まることに伴い、学童保育の受け入れ時間を早めることはできたものの、学童を利用していない子どもの放課後の居場所づくりに関しては模索が続く。「図書室開放の時間を早めたり、地域の協力で体育館開放の日を増やしてもらったりしましたが、まだ毎日の居場所確保はできていない」(西門氏)という。

西門氏と森氏に共通するのは、「改革だけでは十分とは言えず、それを児童の自律にどうつなげていくのかが課題」という思いだ。

「制度というハードは整い、そのメリットとデメリットの共通理解も広がったので、今後は子どもたちの自主性を引き出す授業をいかに展開していくかというソフト面を一層ブラッシュアップしていきます」(森氏)

「新教育課程は、教員の指示を聞くだけではなく、自身で考え、相談できる児童の育成を目指すもの。学級担任制では児童が『先生、どうすればいいですか』と担任に依存しがちです。今後は学年担任制のよさを生かし、教員がもっと『あなたはどうしたいの』と子ども自身の意見を引き出していく関わり方へと変える必要があります」(西門氏)

川西市では、2024年度より多田小と同様の教育課程を取り入れた小学校が1校あるほか、導入を検討する学校が複数あるという。よき先行事例となるために多田小が担う役割は大きい。制度の定着を図る段階から、質のさらなる充実を図る段階へ。新教育課程の真価が問われるのはこれからだ。

(文:安永美穂、写真:川西市立多田小学校提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら