「学年担任制×教科担任制×40分授業午前5時間制」導入した公立小の1年半後 川西市立多田小学校「新教育課程導入」の舞台裏

教員間で議論を重ね、プロジェクトチームを組織

導入に向け、2022年10月から校内で議論を始めたものの、11月の職員会議では賛否両論が噴出。とくに学年担任制への不安感は強く、「子どもと教員の関係が薄くなる」「やるなら教科担任制だけでよいのでは」と懸念する声も上がった。そこで、プロジェクトチームを立ち上げ、授業時数の試算や時間割の調整なども含め、本当に実現可能なのか検証を進めた。

プロジェクトチームのまとめ役を務めた森優太氏は、「学年担任制は、図工と音楽の専科教員にとっては業務増となるため、朝の会や給食などの担任業務をどう調整するかという点はとくに議論が必要でした」と明かす。最終的に、専科教員が担う担任業務の線引きは明確にせず、その都度教員同士で合意形成しながら対応する方針としたが、現状うまく回っているという。

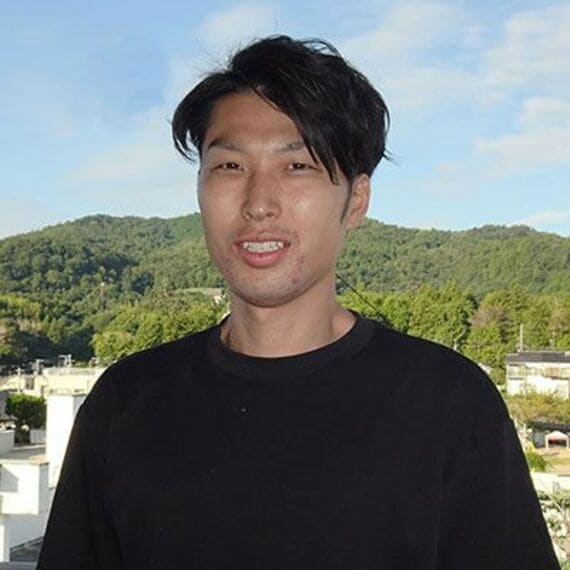

川西市立多田小学校 教諭

立命館大学文学部人文学科卒業。同校が初任校。「子どもが育つ・子どもを育てる」国語科授業のあり方を追究し、同校勤務を経て在外教育施設へ派遣。同校へ帰任し、プロジェクトリーダーとして新教育課程の制度の企画・運営を担当

「意見が平行線になったときは、『教育の均質性を保つ』『児童の自律を促す』といった新教育課程の狙いを再確認しながら話し合いを進めていきました。対話することで、児童や保護者との関係構築でつまずいた際にそれを引きずりやすいという学級担任制のデメリットを、学年担任制にすれば解決できるのではということも見えてきました」(森氏)

校内での議論と並行して西門氏は川西市教育委員会にも相談し、全面的なバックアップを受けられる体制を整えた。当時、川西市教委で働き方改革を担当していた福本靖氏(現・神戸市教育長)からは、「なぜその取り組みを導入したいのかについて、保護者への説明責任をしっかり果たすこと」という助言を得たという。

2023年度から導入する方向性を1月の職員会議で決定すると、PTAや学校運営協議会に伝え、保護者には書面での通知やアンケートを実施。2月には保護者と児童への説明会をそれぞれ行った。

保護者から寄せられた「授業時間が減ることで学力は低下しないのか」という質問には、1回の授業時間は5分短縮されるものの、授業の総コマ数は増え、文科省規定の標準授業時数を満たしていることを数字に基づき説明した。

「子どもが誰に相談すればよいかわからなくなるのでは」という質問には、校長や教頭を含めてどの教員に相談しても構わないこと、相談相手を選ぶことは主体的な行為であり、学校が目指す児童の自律につながることなどを説明し、理解を求めたという。

管理職の負担は減らないものの、教員の勤務時間は大幅削減

導入後の反応はどうだったのだろうか。2023年度の1学期末に実施した児童対象のアンケートでは「たくさんの先生と関われる」「早く帰れるからよい」といった肯定的な意見が多く、「授業態度も落ち着き、荒れる学級がなくなった」(西門氏)という変化も見られた。その様子から、保護者の間にも肯定的な見方が広がっていったという。

教員の業務量にも変化があった。教科担任制の導入で、専科以外の教員の担当教科数は2~4教科に減少。現在、6年生を担当している森氏は、国語・体育・総合的な学習の時間・特別活動を担当している。「やはり教科を多く受け持っていたときと比べると、現在は1教科ごとの授業準備に打ち込める」と話す。

学年担任制の中・高学年では、放課後の保護者対応も減ったという。児童の下校後はすべての教員が職員室に戻り、学年ごとに1日の振り返りと情報共有を行っているため、トラブル時の対応も分担しやすく、時間だけでなく心理的な負担も軽減されたという。