「一方で、新しい理事長は教育のことをほとんど知らない人物です。前理事長の実兄で、連携先のサポート校の運営を任されていたのですが、現場に顔を出さないことで有名でした。弟が教職員から慕われているのも面白くなかったようです。前理事長が健在のときは何もしなかったのに、急死をチャンスとみたのか素早く根回しを行い、理事長への就任を果たしてしまいました」

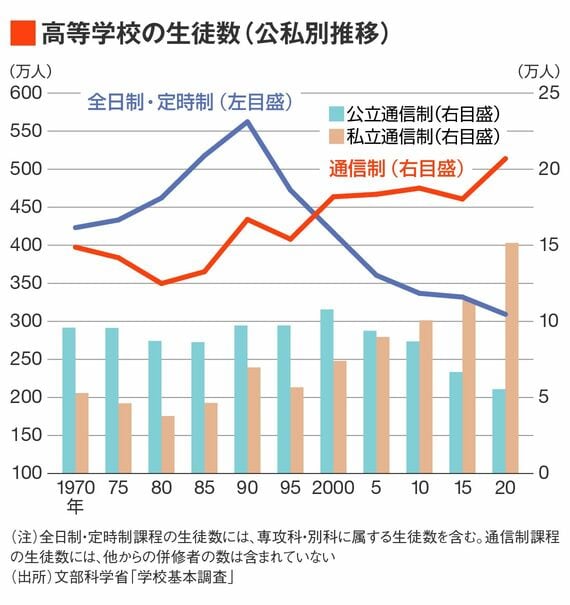

新理事長がまず行ったのが「営業」の強化だ。生徒数の拡大を目標に掲げ、提携先を増やすと宣言したのである。これは、ビジネス戦略としては理にかなっていた。全日制・定時制の生徒数は、少子化の影響もあって減少傾向にある一方で、私立通信制の生徒数は右肩上がりだからだ。文部科学省の「学校基本調査」によれば、2000年に7万4023人だったのが2023年には20万7537人と20年余りで約2.8倍。直近でも、2022年と比べて2万3891人増えている。

「不登校が増えていることもあり、通信制のニーズが高まっていることは感じていたので、提携先を増やそうという意図は理解できました。現場が戸惑ったのは、このタイミングで教員を異動させようとしたことです。それまで本校舎しかなかったので、異動など誰も想定しておらず、ほとんどが拒否しました」

異動の名目は「規模拡大のため新しく分校をつくるのでそこを任せたい」というものだったが、指名されたのは新理事長に従わなさそうな教員ばかり。「自分に都合のよい体制に変えようとしている」というのが、教員内の共通見解だったと角田さんは振り返る。

「この見解が正しかったことは、新理事長の『分断作戦』で明白になりました。少しずつ味方を増やし、仲間内だけで会議をするのです。新理事長の味方についた先生は、急にほかの先生と話さなくなるので、職員室内の雰囲気も一気に悪化しました」

さらに前理事長派のベテラン教員にはトラップを仕掛け、懲戒解雇処分を下した。これは明らかな不当解雇で、その後裁判を経て撤回されたが、学校現場から一時的に排除された影響は大きかったという。

「解雇された先生方は、サポート校に通う生徒の支援や進路指導も担当していました。いきなり職員室に入れなくなり、困ったのは生徒です。私を含めて残った教員では対応しきれず、サポート校からは『今どうなっているの?』と問い合わせが殺到しました」

不透明な経営で支払い遅延も引き起こす

そんな中でもバックマージンの引き上げは効果があり、「営業」は好調だった。しかし、提携先が増えた一方で、サポート力は大きく下がっていく。サポート校へ配布する資料や教材を始業日までに準備できない、生徒の在籍管理がずさんになる、などのトラブルが多発したのだ。

「ベテランの先生方が解雇されたのを見て、熱心だった先生や事務職員が何人も辞職してしまったのです。サポート校は、各校の状況を綿密に把握してないと適切に指導できません。新理事長は『効率的にレポートやスクーリングのデータを処理しろ』と言いますが、それでは生徒のためにならないじゃないですか。とことん教育に関心がない人なのだと思います」