子どもの得意不得意や学力差、学びに向かう自己調整力にも個人差がある中で、教員が1人で個々の生徒に合わせた支援を行うのは簡単ではありません。

教育委員会主導で教材準備をサポート

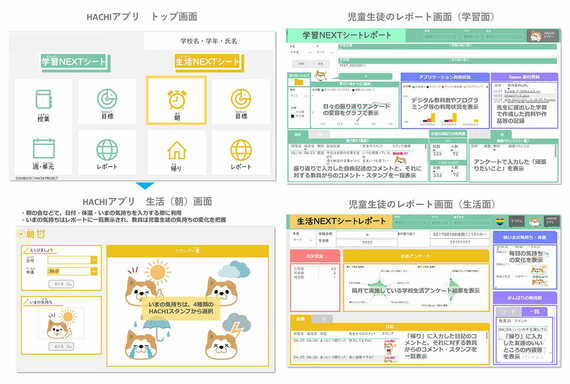

そんな課題を解決するために、教育委員会が準備しているのが、企業、NPO、大学など外部の人的資源のストックや、前述のEdTech教材「Inspire High」やAI学習アプリ「Qubena(キュビナ)」、AI英会話「ELSA」などの学習プログラム、生徒の学びの進捗などを管理できる渋谷区独自の「HACHIアプリ」というダッシュボードです。また、教員用生成AIも導入され、資料作りや保護者アンケートの分析などに生かされているそうです。

(写真:渋谷本町学園中学校HPより)

こういう素材を学校ごとに探して導入するのは、手間も時間もお金もかかります。教育委員会主導の強みが発揮されていると感じました。また、「校務用と教育用のパソコンが1台にまとまっているのも大きい」と清野校長。渋谷区のセキュリティが担保された通信ネットワークを使って学校外でもアクセスできるので、教員の作業の効率化につながっているようです。

ここは、ICTに強い渋谷区ならでは。前任校で、コロナ前から教育のICT化に取り組んできた庄司副校長は、「ICT化が進むことで、授業準備や校務の負担は物理的に減り、会議も短縮できる。教員の負担も減り、働き方改革にもつながっている」と言います。

実際、本町学園では、教員の残業時間が減っているそうです。また、小学校は毎週水曜日の午後、中学校も月1回は、ティーチャーズラーニングデーを取っていて、空いた時間で必要な研修を受けることもできます。生徒主体の学びへの転換は、教員の働き方を変え、教員自身の主体的学びへの意欲を喚起することにもつながっているようです。

これまでこうした改革は、モデル校から始めるというのが通例でしたが、短期間でこうした成果が上がっているのは、区全体で取り組んでいるからこそだと感じました。

そして、もう一つ感じたのは、ただ探究の時間を増やしているのではなく、何のために行うのかという最上位の目的意識がはっきりしていることが、このプロジェクトが学校にスムーズに浸透している要因ではないかということです。

とかくトップダウンで行う改革は反発を招くといわれていますが、今回の取材では、探究へのシフトという大きな方向性はトップダウンで決めたが、その方向性が主体的・対話的で深い学びという学習指導要領の目指す方向に合致していること。そして、改革を進めるうえで必要なインフラを教育委員会が提供し、各学校の実情に合わせて選択できるようにしていることも、後押しになっているようです。

松村氏は「まだまだ道半ば。動きながら試行錯誤を重ねていく」と言いますが、渋谷区の取り組みは、今後の日本の公教育の方向性を占う試金石にもなります。

渋谷区だからできたことに終わらず、よいことは他地域にも広がっていくように、これからも、その動向を見守っていきたいと思います。

(注記のない写真:すべて中曽根氏撮影)

執筆:教育ジャーナリスト 中曽根陽子

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら