脱管理型で「学校主役」の教育行政に転換、高橋洋平・鎌倉市教育長の手腕 子どもと先生を助け、支え、励ます伴走型の教委

新たな職に関心を持ってくれる人に広く届けたいという思いがあり2023年12月、協定に基づきエン・ジャパンと連携し「ソーシャルインパクト採用プロジェクト」として公募したところ、100名を超える方々から応募いただきました。

結果、熱い思いを持った4名の方を採用。2024年4月より入庁いただいています。教育と行政の両方に軸足を置きながら、これまでの経験を生かし、力を発揮していただくことを期待しています。

現場を助け、支え、励ます「伴走型の教育委員会」

――教育委員会や教育行政のあり方も、発想の転換が必要な時期にきているのでしょうか。

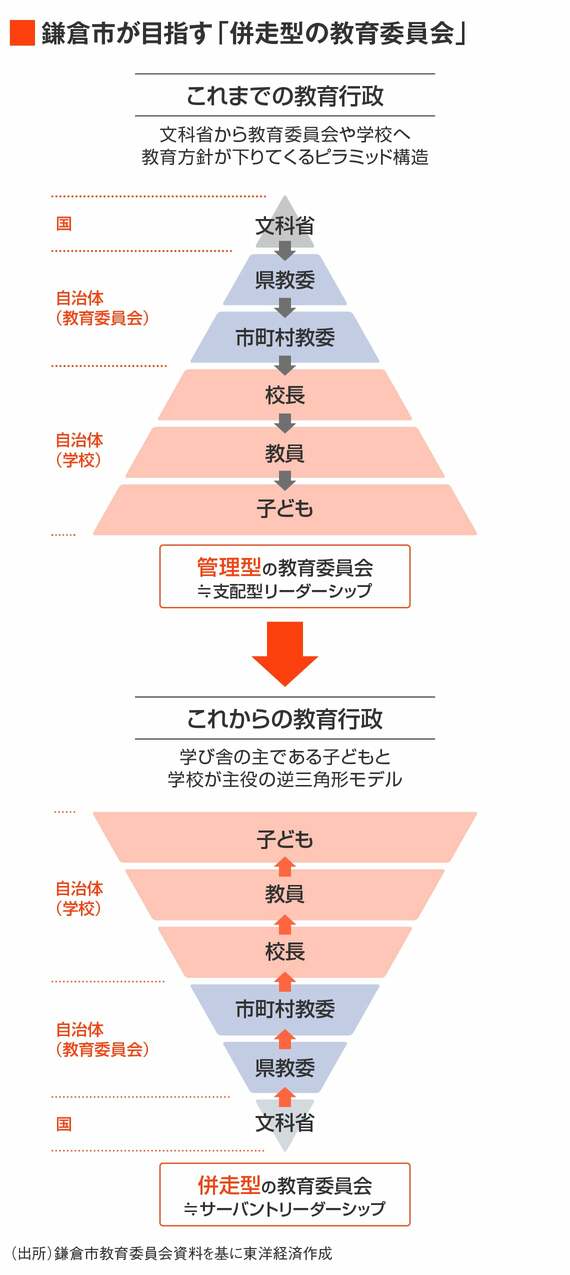

そうですね。教育行政は、文科省→都道府県教育委員会→市町村教育委員会→学校管理職→教職員→児童生徒というピラミッド型のガバナンスであるとともに、権限と責任が分散された重層的な構造ともいわれています。

鎌倉市は、「伴走型の教育委員会」という新しい教育行政のモデルを目指しています。子どもたちは、生まれながらにして優秀な学び手であり、それをいかに引き出していくかがわれわれの仕事です。

打ち上げ花火ではなくじわじわ燃え続ける「炭火」のように、生涯にわたって「自ら学び続ける学習者」を育てるというのが、鎌倉市で議論しているビジョンです。子どもたちのワクワクやモヤモヤから生まれる問いや挑戦を、先生たちが助け支え励まし、子どもの学びを引き出していく。その先生たちをさらに助け支え励まし、下支えするのは校長であり、教育委員会である、という考え方です。

ピラミッド型・管理的リーダーシップから伴走型・サーバントリーダーシップを推進することで、教育行政の質の向上と学校教育の活性化、持続可能性の向上を目指します。もちろん危機管理や人事などでは管理的な対応もあるわけですが、伴走型の教育委員会像は鎌倉市に限らず、教育行政がこれから目指していくモデルだと思っています。

――「伴走型の教育委員会」として、市内の学校とどのように関わっているのでしょうか。

例えば、定期的に月に1回、教育長室に教育委員会の幹部職員、指導主事・教育行政職、教育に関わる外部団体などのメンバーが集まり、市内にある25の小中学校各校のケースを語る「戦略会議」を行っています。

同じ市内で隣り合っている学校であっても、その特徴や課題、悩みなどは異なります。それぞれの立場で学校訪問したり研修したりしているわけですが、各自が学校について見えている視点を持ち寄り、それぞれの学校をどう支え、どう助けるか戦略を練り、それぞれの学校ごとに必要な個別伴走に生かしています。

教育委員会として各学校の「個別最適」な支援を考え学校や教職員のチャレンジを価値付けし、一律にではなく、各学校が異なるアプローチで輝ける場になっていくことが重要であると考えています。さらに、働き方改革、授業や評価の改善など、各学校の挑戦を個別に支援し、それぞれの学校が「自ら学び続け、変わり続ける組織」になっていくことを目指しています。

独自ファンドで「社会に開かれた教育課程」を

――2020年度から推進してきた「鎌倉スクールコラボファンド」が注目を集めています。

「鎌倉スクールコラボファンド」は、社会に開かれた教育課程を実現するため、ふるさと納税の仕組みを活用して教育委員会の下に設立したガバメントクラウドファンディングで、個人や企業から募った寄付を子どもたちの学びに活用しています。

未来を生きる子どもたちのためには、未来につながる学びを創りたいと思っており、学校からも企業や大学などとコラボしてSDGsに関するプロジェクト型学習をやりたい、生成AIを活用した学びをやってみたいといったアイデアがあがってきます。しかし、こうした「社会に開かれた教育課程」を実装するうえで、学校外とコラボレーションするための予算を、その都度公費で確保して、教職員が自前でコーディネートすることは大変です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら