ネット検索で「死にたい」、子どもの悩み気づくには?GIGA端末活用した自殺対策 孤独見つける「デジタルアウトリーチ」の可能性

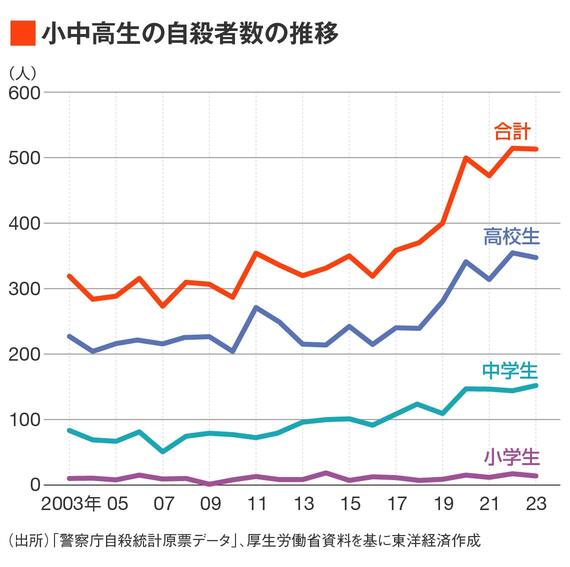

子どもの自殺者数が過去最多水準

子どもの自殺者数が過去最多水準となっている。警察庁の自殺統計によれば、2023年の小中高生の自殺者は513人で、過去最多だった2022年の514人から高止まりしている。

こうした状況を受けて、国は「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」を設置し、2023年6月に「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を取りまとめた。

子どもの自殺に関する情報の集約・分析に加えて、自殺予防のための教育や相談・支援体制の整備のほか、自殺リスク早期発見のためにGIGAスクール構想下で整備された1人1台端末の活用が盛り込まれていることはご存じだろうか。

GIGA端末を活用した自殺対策とは

文部科学省も2023年7月、児童生徒からのSOSを早期に把握するため、1人1台端末を活用した対策を求める通達を各都道府県の教育委員会に出している。アンケート機能を活用して、子どもたちの健康観察を行ったり、相談に応じたり、心身の不調を早期に把握、対応できるツールなども紹介している。

NPO法人OVA代表理事、精神保健福祉士

人事コンサルティング会社、精神科クリニック勤務を経て2013年にICTを活用した自殺ハイリスク者への相談支援を開始。2014年にNPO法人OVAを設立

(写真:本人提供)

警察庁の統計では、自殺の原因・動機として「学校問題」「家庭の問題」「健康上の問題」などを挙げているが、そんなに子どもの悩みというのは簡単なものではない。

複数の問題を抱えて追い詰められ、心身の健康状態が悪化してしまう子が多いように思う。もちろん具体的な内容は個々に異なるが「学校にも家にも居場所がない」といった孤独感は、ほとんどの子どもに見られる。

とくに難しいのが、「死にたい」といったような主観的な感情は、他者からは見えづらいということだ。教室で子どもの顔を見ただけでは、誰が死にたい気持ちを抱えているかはわからないし、たとえ死にたいという気持ちがあっても周囲に打ち明けられない子がほとんどである。

そんな子も、ネット検索で自殺に関連したキーワードを調べたり、行き場のないつらい気持ちをSNSに吐露することがある。

では実際、1人1台端末を使って、インターネットで自殺関連用語を検索するとどうなるか。学校関係者に行ったヒアリングによると、フィルタリングが設定されていて検索結果自体が表示されなかったり、管理者である教育委員会に通知されたりするなど、セーフサーチ設定や監視的な対応が多く取られていた。また地域によって、そもそも対策をしていないというところもあった。

NPO法人OVA(以下、OVA)では、こうしたインターネット上の検索行動に着目し、検索結果に検索したキーワードと関連した広告が表示される「検索連動型広告」を活用してきた。