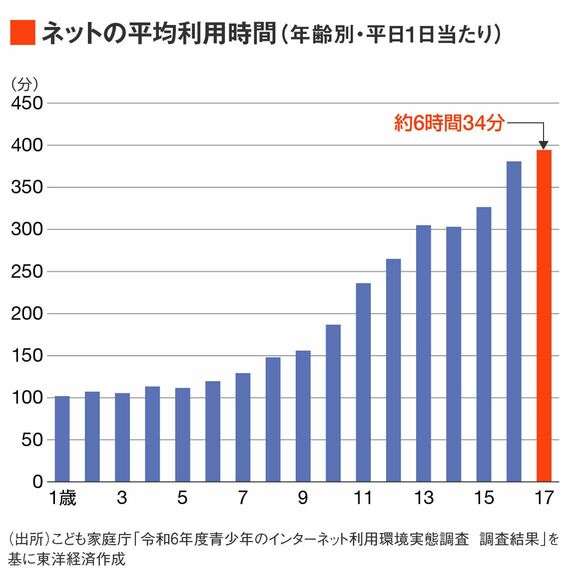

中高生4人に1人が「ネット依存」の疑い、「ルール作り」上手な親と失敗する親の決定的差 17歳のネット平均利用時間は「1日6時間34分」

中高生の4人に1人がネット依存?17歳の35%が7時間以上利用

中高生の4人に1人がネット依存と見られる──そんな衝撃的な調査結果が明らかになったのは2023年のこと。調査を行ったのは、公立中学校で20年間教員を務め、現在は子どもとインターネットの関わりについて研究を行う兵庫県立大学教授の竹内和雄氏だ。アメリカの心理学者、キンバリー・ヤング博士が開発したスクリーニングテストを使用して11都府県の小中高生約17万8000人を対象に調査したところ、ネット依存が疑われる割合は、小学生は16.2%、中学生は24.1%、高校生は26.9%に上ったという。

これ以前に厚生労働省の研究調査班が同様の尺度を用いて行った全国調査では、ネット依存と疑われる中高生は2012年度調査では52万人(中学生6.0%、高校生9.4%)、2017年度調査では93万人(中学生12.4%、高校生16.0%)へと倍増していた。2023年の竹内氏の調査は条件が異なるので単純な比較はできないが、5年を経て子どもたちのネット依存傾向がさらに高まった可能性がうかがえる。その背景を竹内氏はこう解説する。

「最も大きな要因として考えられるのはコロナ禍です。学校が休みになっても親御さんは仕事などでずっと子どもと一緒に過ごせるわけではありません。そのため学校に行けず時間を持て余し、ネットを長時間見る習慣がついてしまった子が多かったのでしょう。一度身に付いたネットの視聴習慣は、自粛期間が終わっても変わりませんでした」

ネットの視聴時間が長いことは、こども家庭庁の「令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」にも表れている。ネットの平均利用時間(平日1日当たり)は、1歳ですでに約1時間42分、年齢とともに増加傾向となっており、17歳では約6時間34分にも上る。17歳だけで見ると7時間以上が35.3%にも上り、4時間未満は3割にも満たない。

子どもの“逃げ場”になる「ネットの仕組み」の数々

しかしなぜ、子どもたちはネットに夢中になるのか。竹内氏は次のように説明する。

兵庫県立大学環境人間学部教授(教育学博士)

公立中学校で20年生徒指導主事等を担当(途中小学校兼務)。寝屋川市教委指導主事を経て2012年より兵庫県立大学環境人間学部准教授、2023年より現職。生徒指導を専門とし、いじめ、不登校、ネット問題、生徒会活動等を研究している。文部科学省有識者会議座長など、子どもとネット問題についての委員を歴任。生徒指導提要(改訂版)執筆協力者。2014年ウィーン大学客員研究員。『10代と考える「スマホ」ネット・ゲームとかしこくつきあう』(岩波書店)などの著書がある

(写真:本人提供)