「AI時代」を生きる子どもたちに必要な4つの力 「数理・データサイエンス・AI」誰もが学ぶ社会へ

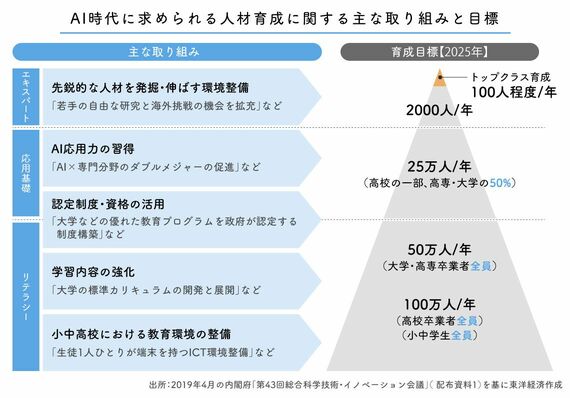

「AI戦略2019」では、「人間の尊厳の尊重、多様性と包摂性、持続可能性」という理念と、「人材・産業競争力・技術体系・国際」という戦略目標が掲げられている。これらの達成に向けた具体的な目標や取り組みとして最初に提示されているのが、「教育改革」だ。

「『人材』とは産業界のための人材育成ということではなく、誰もがAIを享受できるようにしていくという意味です。また、これからの教育にAIが重要であることを強調したかったため、最初に『教育改革』を置きました」と、安西祐一郎氏は話す。

デジタル社会の「読み・書き・そろばん」を「数理・データサイエンス(以下、DS)・AI」と定義し、すべての国民がこれを学び活躍できるようにするというのが全体像だが、なぜ数理とともにDSとAIが必須になるのか。

「DSは主に数値データ分析で、統計学をはじめさまざまなデータ処理に関する知識が必要な分野。AIは、『プログラミング・データ構造・アルゴリズム』を使い、新たな規則性や価値を見いだす科学技術です。5Gなどでデータ通信の高速化・大容量化が進むと、画像や音声、テキストといった多様な構造のデータを扱う機会が急速に増え、より複雑な処理によって価値を見いだすことが求められます。今後、どんな構造のデータであっても活用できるようにするためには、DSとAIがどうしても必要なのです」

認定制度で「文系学部生」もAIを学べる体制へ

2025年までに達成したい育成目標(下図参照)も段階的に設定されている。基礎力を養う「リテラシー」レベルから見ていこう。小中学校では理数の興味関心の向上を目指すというが、足元の進捗はどうなっているのか。

「小学校でプログラミング教育が始まり、GIGAスクール構想も前倒しで実施され、一歩前進です。しかしハードとソフトがそろっても、従来と同じ教育をするのであれば多少効率化が進む程度で終わってしまう。教員がICTをうまく活用し、子ども1人ひとりが成長できる教育手法を開拓していく必要があります。しかし、この点は非常に遅れています。

端末もまだ過渡期。例えば認知科学の観点からいうと、人は少し待つだけでも思考が途切れるので、本来教材は1秒以内でダウンロードできたほうがいい。データの収集や処理、転送のしやすさなど、本当に子どもの成長に役立つスペックを追求していくことも課題です。

高等学校に関しては、すべての高校生(年間約100万人)がDSとAIの基礎を学べるようにするのが目標。22年度に必修となる『情報Ⅰ』を土台にしていくことになります。情報科の教育支援強化も求めています」