ネット検索で「死にたい」、子どもの悩み気づくには?GIGA端末活用した自殺対策 孤独見つける「デジタルアウトリーチ」の可能性

自殺関連用語を検索した人にだけ広告を出すことで、目に見えづらい「死にたい気持ちを抱える人」を特定するとともに、広告でつらい気持ちを受け止める共感的なメッセージとともに相談を促し、インターネットで悩みを相談するハードルを下げて現実の支援機関につなぐ活動を10年ほど実施してきたのだ。

今では国や地方自治体の啓発キャンペーンにおいても、検索エンジン・SNSで自殺関連キーワードを調べると、それと連動して相談窓口が示されることなどは当たり前に実施されている。国内のおよそほとんどの検索エンジン・SNS事業者も自殺関連用語の検索に連動して相談窓口を紹介するなど、独自の対応を行うようになっている。

このような孤独・孤立状態にある人に対して、マーケティングの技術を用いて支えの手を伸ばす活動を「デジタルアウトリーチ」と呼ぶ。

デジタルアウトリーチは、孤独孤立・性暴力被害・DV被害・生活困窮・精神疾患などほかの領域でも活用が進んでおり、OVAでは地方自治体・非営利団体と協働して、20領域程度の検索キーワードの運用を行っている。

ブラウザ拡張機能を活用し、児童生徒に支援を届ける

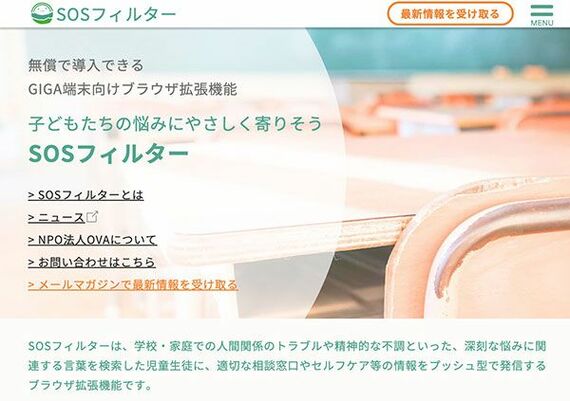

OVAでは、死にたい気持ちを抱えている児童生徒に対し、プッシュ型の情報発信をするブラウザ拡張機能「SOSフィルター」も開発している。

自殺・自傷・メンタルヘルス・性暴力・学校での人間関係(いじめを含む)・家庭での人間関係(虐待を含む)に関連したワードを1人1台端末で調べると、あらかじめ児童生徒の端末にインストールされたブラウザ拡張機能が反応し、支援情報をポップアップで表示する。

児童生徒の意思を尊重し、学校に通知する設計にはしておらず、あくまで次に起こすアクション(援助希求行動やセルフケア)をサポートするツールになっている。

昨年度、「SOSフィルター」のβ版を私立の中学校・高等学校981名に4カ月間試験導入したところ、月平均で27回自殺関連用語が調べられ、生徒にポップアップが表示されたことがわかった。学校が生徒に配布している端末で、自殺関連用語が少なくない数で検索されている実態が明らかになったのである。

必ずしも生徒は「死にたい」といった心情の吐露を打ち込んでいるわけではなく、自殺に関連したニュースなどの情報を調べていることもある。しかし、死ぬための情報に触れることは自殺を誘発するリスクがある。扇情的な、自殺報道が自殺を誘発する現象は世界中で起こっており、「ウェルテル効果」といわれている。また生徒が死ぬための情報を調べた際でも、生きるための情報をより目につきやすいところに表示することには一定の意義があると考えられる。

「SOSフィルター」は現在、試験導入を経て本格開発中で、今年の7月には学校・教育委員会が無償でインストールできるよう公開予定だ。

(写真:OVA提供)

こうしてインターネット上の自殺に関連した危険行動に対して対策を講じることは重要だが、それだけでは十分でない。

従来の電話相談から、より子どもに親和性の高いSNSを活用した相談窓口を強化したり、児童生徒を支える教員・学校・支援者などを支援する取り組みも重要だ。児童生徒にかかわる支援者も「死にたい」と吐露する場合や自傷行為をする子どもに対して、どう対応していいのか困惑しているのが現場の実態だからである。

子どもを取り巻く環境は時代とともに変化している。学校では教員が多忙で、家では親も働きながら子育てすることも多い。祖父母が近くにいない家庭も多くある。