「リアルいじめ」と強い相関、学力上位層の高校生「ネットいじめ」が増えた理由 背景に「環境変化によるストレス」や「いじり」

目立つ学力上位層の「間接型ネットいじめ」

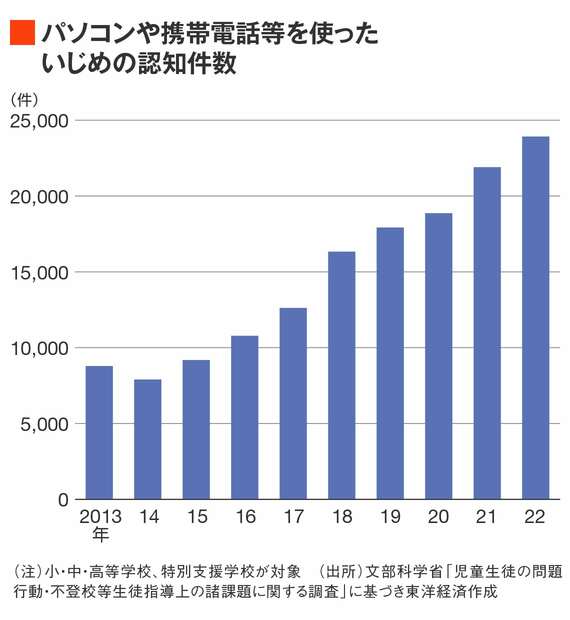

文科省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、いじめの態様別状況においてパソコンや携帯電話等を使ったいじめの認知件数は全体で2万3920件と、増加傾向にある。

こうした中、佛教大学の原清治氏を中心とした研究グループは、2015年と2020年に、京都府と滋賀県の公立・私立の高校生6万人超を対象に「ネットいじめ」に関する大規模調査を行った。同調査から明らかになったネットいじめの傾向について、原氏はこう解説する。

「2015年の調査では、学力下位層にネットいじめが多いことがわかりました。このときは勉強や学校に親和性が低い子ほどネットの使い方があまり上手ではないと解釈できたわけですが、コロナ禍の2020年調査では、学力下位層における発生件数と遜色がないくらい、学力上位層のネットいじめの発生件数が顕著に増えました。学力中間層でも増えましたが、増加率は学力上位層が最も大きかったのです。また、同質性の高い集団ほどネットいじめが多いです。同質性が高いからこそ少しの差異も許容されず、いじめが起こりやすくなるのでしょう」

ただし、学力下位層と上位層では、ネットいじめのタイプが異なるという。

「学力下位層で多いのが『ウザい』『キモい』などと相手を直接攻撃するもの。一方、上位層はネットリテラシーが高いこともあり、もっと狡猾です。例えば、みんながアクセスできるサイトや掲示板に、本人が気づくように悪口を匿名で書くといったもの。私はこれを、攻撃主体をうまく隠蔽して行う『間接型ネットいじめ』と呼んでいます」

コロナ禍や観点別評価、入試改革でストレスが増加

なぜ学力上位層でネットいじめが急増したのか。原氏は、その理由は「ストレスにある」と分析する。

佛教大学教育学部教授。佛教大学副学長

1960 年長野県生まれ。専門は教育社会学、学校臨床学。最近の研究テーマは、学力低下の問題や、携帯電話を使ったネットいじめなど。関西教育学会会長、日本教育実践学会副会長、日本教育社会学会代議員、日本教師教育学会理事。京都府家庭教育審議会会長、京都府私立学校審議会副会長、京都府いじめ調査委員会委員長を務めるほか、教育委員会や行政のさまざまな教育計画や政策立案にも関わる。2020 年度と2024年度に文部科学大臣表彰。著書に『ネットいじめの現在(いま)』『新しい教職教育講座教職教育編 教育実習・学校体験活動』(ミネルヴァ書房)など多数

(写真:原氏提供)

「学力上位層の子は、学校で認めてもらえる機会が多く、自尊感情が高い傾向にあります。しかし、コロナ禍ではマスク着用となったうえ、発言できる機会が減りました。他者に自分の存在価値を認識される時間や空間が減ったことでストレスがたまり、ネットいじめが顕在化したと考えられます。学力下位層のネットいじめの背景にもストレスがありますが、学力上位層は誰かを直接攻撃したら内申点や学校生活で自分が損をするとわかっているので、発散の仕方が間接型のネットいじめになるのでしょう」