「英単語帳使わない塾」、大学受験グノーブルが問う塾業界と英語教育の違和感 生徒を「合格実績稼ぐ道具」にするのはおかしい

添削は「生徒との交換日記」、授業や教材もアップデート

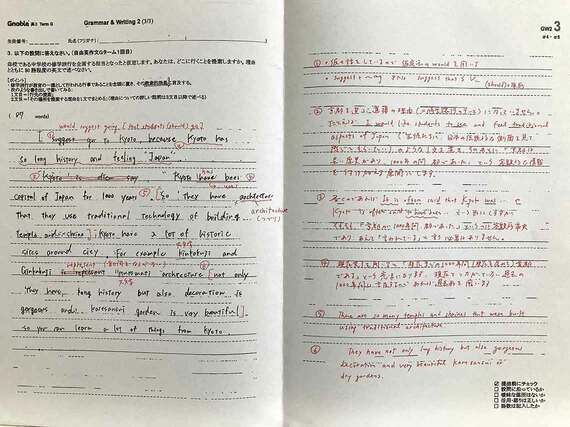

授業は演習を重視し、その場で解説することで理解を深めていく。教材は講師自らが作成しているが、内容はユニークだ。例えば物理の教材は、科学者が法則を導き出した際の興奮を追体験できる内容になっているという。また英語の読解教材は、大学入試問題のほか、ニューヨーク・タイムズやBBCの最新ニュースなど、ネイティブの大人が読むレベルの英文が多く用いられる。

「最近ではChatGPTなど、生徒がまさに今、興味のあるトピックをいち早く取り上げるようにしています。過去には、ピューリッツァー賞受賞歴もあるジャーナリストが徒歩でたどった、アフリカから南米への人類の拡散ルートを取り上げた教材も好評でした。生徒がそれぞれの学校で『今週のグノの題材面白かったよね』と話すのを聞いて、『楽しそう』と入塾してくれる方もいます」

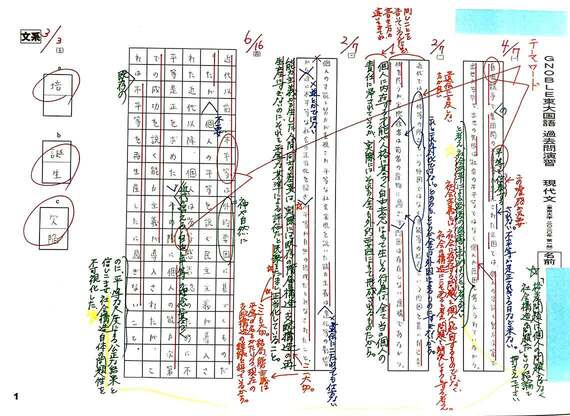

授業では毎回、講師が答案を添削・採点し、より精度を高めるポイントなどを記載して返却する。

「添削は生徒との交換日記のようなものです。足りない部分を指摘するだけではなく、できるようになった部分を認めるコミュニケーションを心がけています。授業中もやり取りを重ねて、生徒が興味を持つトピックやつまずくポイントをインプットし、『生徒のかゆいところに手が届く』教材作成や授業解説に反映させています。学生チューターは採らず、質問や相談もすべて講師自らが受けます」

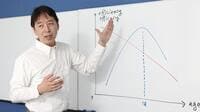

講師の役割について、中山氏は「2つの磁石(マグネットと方位磁石)」に例えて、「マグネットのように、生徒に『この人についていきたい』と思わせる知的な引力を持つ存在」かつ「方位磁石のように、大学入学後の充実した人生までを見越し、大人として正しい方向を示す存在」であるべきだと語る。

実際に講師間では、授業で扱う内容や大学別の指導法を話し合い、授業の録画を見て改善点を考える研修を実施。また生徒と接する際の心がけを、24項目からなる「Gno-Basics」と定め、名札とともに携帯している。

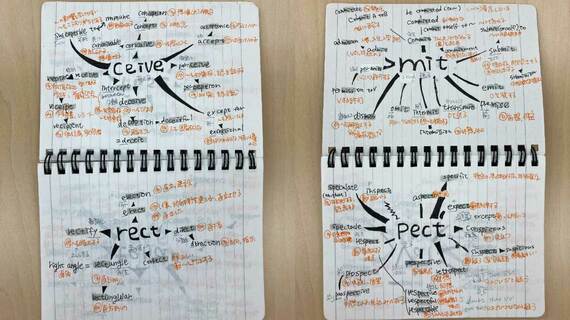

語源からイメージを膨らませて真の単語力を鍛える

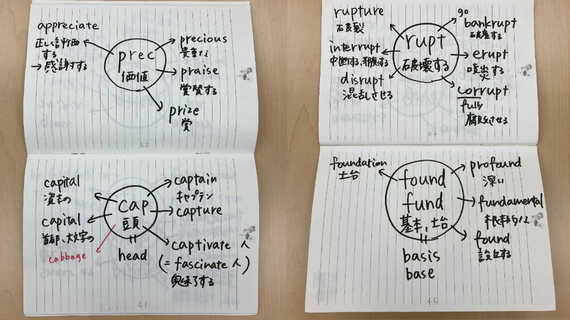

グノーブルの大きな特徴の1つが、「単語帳を使わない英語の授業」だろう。生徒は、語源からイメージを膨らませた「言語地図」をノートに自作して、語彙を増やしていく。例えば、「nat(生まれる)」の周りに、「native(その土地で生まれた)」「nation(国家)」「innate(生まれつきの)」「renaissance(再生、文芸復興)」と関連する単語を集め、語源を基に言語のつながりを広げる。単語が持つイメージを想像できるようになり、文中でより正確な意味を捉えられるという。

「語源を重視するのは、ネイティブ並みの直感力を身につけるためです。私たち日本人も、漢字の部首『さんずい』を見れば『水に関係のある字かな』と推測できます。語源のイメージがあれば、仮に初見の単語でも接頭語などを手がかりに意味を捉えられます。また大学入試では、文中の単語の意味を正確に押さえなければなりませんが、単語帳の脈絡のない和訳を上から丸暗記するよりも、語源の本質を理解して英文を読めたほうが有利なはずです」