問題行動が減り学級崩壊を防げた学校も、徳島県「スクールワイドPBS」の成果 教員の指導力やテスト成績が向上した事例も

きっかけは、多様な子どもたちを「担任1人だけ」で見る難しさ

「スクールワイドPBS」とは“学校全体で取り組むポジティブな行動支援(School-wide Positive Behavior Support、以下SWPBS)”の略で、子どもの社会性と主体性を育むことを目的とした、応用行動分析学に基づく教育アプローチだ。

例えば、買い物中に泣きわめいてお菓子を買ってもらえた子どもは、「泣きわめくとお菓子を買ってもらえる」と学習してしまう。しかし入店前に「手をつなぐ約束を守れたら、お菓子を買ってあげる」と繰り返し伝え、実際に約束を守れたら褒めるようにすると、子どもは「買い物中は手をつないで歩く」という望ましい行動を学習できる。このように、教育現場でも問題が起きてから罰するのではなく、「望ましい行動を育てること」に着目し、「環境を整える・教える・承認する(褒める)」という支援や指導を繰り返し行おうというのがSWPBSだ。

徳島県では、徳島県教育委員会特別支援教育課課長の田中清章氏の問題提起により、SWPBSが導入された。そのきっかけについて田中氏は次のように話す。

「私はもともと特別支援学校の教員で、交流の一環で、小学4年生の通常学級の担任をする機会が1年間ありました。33人の児童の中には、学力面や行動面において特別な支援を必要とする子や、いわゆるグレーゾーンの子もいましたが、そういった児童の個別の支援には自信がありました。しかし、いざ担任をやってみると、33人を一斉に指導しながら支援レベルが異なる児童に1人で対応するのはかなり厳しいと痛感。専門家からもチームでの対応が必要だと助言され、教えていただいたのがSWPBSでした」

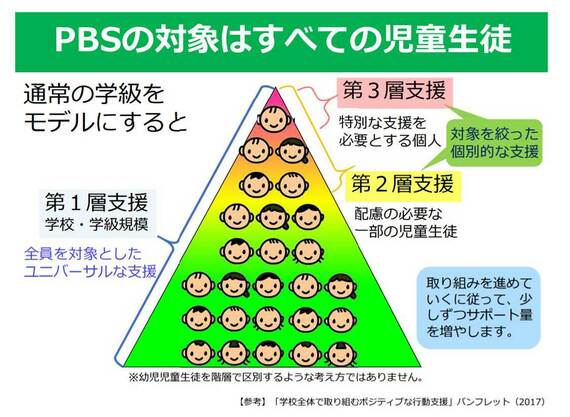

SWPBSでは、多様な支援ニーズに応えるため、3層型の多層支援モデルを採用している。対象を絞った個別の支援(第2・3層支援)だけでなく、全員を対象とした第1層支援を充実させて組織的に予防を図る。担任1人による学級経営に限界を感じていた田中氏は、現場に必要なアプローチだと感じた。

「アメリカでは、個別障害者教育法の改定によって科学的根拠に基づく行動支援の実施が義務付けられ、2000年頃からオレゴン大学が開発したSWPBSの実施が始まりました。いじめや不登校が減ったというエビデンスもあり、今では2万7000校以上で行われていると聞きます。これは必要な取り組みだと思い、県教委に異動した際に導入を提案しました。当時はまだ日本語の文献も少なかったのですが、学校現場でエビデンスに基づいた実践ができるよう、応用行動分析学を専門とされている畿央大学の大久保賢一教授にご協力いただき、取り組みを始めました」(田中氏)