問題行動が減り学級崩壊を防げた学校も、徳島県「スクールワイドPBS」の成果 教員の指導力やテスト成績が向上した事例も

教員の「口コミ」で広がった「スクールワイドPBS」

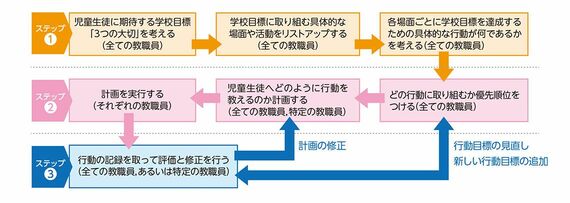

まずは、学級がまとまらず、つい叱ってしまうことが多くなり、担任1人では学級経営が困難になっていた東みよし町立加茂小学校をモデル校とし、2016年度からSWPBSをスタートした。下図のように、目標設定、計画・実行、記録と評価・修正というステップで取り組んだという。

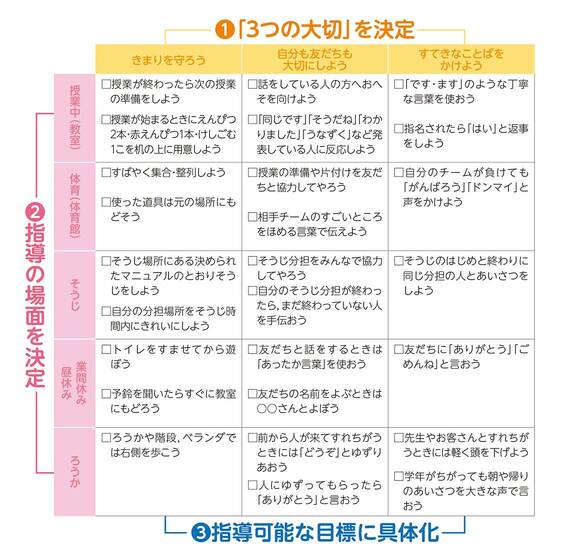

最初のステップとしては、教員が「どのような子どもに育てたいか」を話し合い、学校目標となる「3つの大切」と具体的な行動目標を決定。加茂小学校では、「きまりを守ろう」「自分も友だちも大切にしよう」「すてきなことばをかけよう」を「3つの大切」とした。そして、それらを達成するための行動を下図のように「ポジティブ行動マトリクス」にして具体的に示して子どもたちにも共有した。

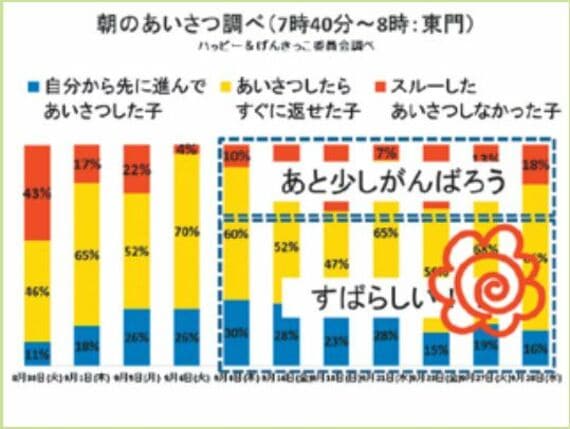

そして、指導方法を決定し、実践していく。加茂小学校では、校長が全校集会で「3つの大切」の実践を呼びかけ、各教室でも担任が指導。あいさつに関しては、ハッピー&げんきっこ委員会の委員となった子どもたちが全校集会でどのようなあいさつを増やしたいかを考えて発信したほか、登校時に「あいさつ運動」を行ったり、あいさつをするとどのような効果があるかを廊下に掲示したりした。

行動は記録を取って可視化する。目標成果を数値化して教室や廊下に掲示するほか、全校集会で児童にフィードバックして繰り返し評価した。その結果、自らあいさつする子が増えたという。

「SWPBSで大切なポイントは、『環境を整える・望ましい行動を教える・望ましい行動をしたときに承認する(褒める)こと』ですが、実際に子どもたちの行動がどんどん変わりました。結果をしっかりデータ化し、繰り返し児童にフィードバックすることが行動練習の反復につながり、児童は自主的に行動するようになったのです。また、教員同士のチーム力も向上しました」(田中氏)

興味深いことに、加茂小学校の取り組みが広がったきっかけは、口コミだったという。

「そんなに成果が出たなら東みよし町内のほかの小学校でも実践しようということになり、さらには東みよし町の学校からほかの地域に異動した先生が、異動先の学校で積極的にSWPBSを実践するように。県の事業としては珍しく口コミで広がり、18年度からは県の教育振興計画に組み込まれることになったのです」(田中氏)

22年度には「ポジティブな行動支援に取り組んだ園・学校の割合100%」という目標を達成。現在は、SWPBSを含む、発達障害がある子の個別指導や集団指導に精通する8名の外部専門家で構成された「新時代『発達障がい教育』推進プロジェクトチーム」を新たに設置。その専門家らが県教委への助言やニーズのある学校のサポートなどを行っている。今後は、県とプロジェクトチームが協同し、ポジティブ行動支援の取り組みの成果検証や方向性を検討していく考えだ。

「学級崩壊寸前の小学校」でも問題行動が減った

ほかの学校では、どのような成果が出ているのだろうか。徳島県美馬市立岩倉小学校では、2022年度からSWPBSを導入し、今年度は学校全体で「あいさつ」「トイレのスリッパをきれいに並べる」「自主勉強の掲示」に取り組んでいる、教諭の原一貴氏は、「どの取り組みも賞賛を大事にしており、達成感が持てるようシールや表彰状などを活用しています」と話す。