5億円も公費投じる真の狙い、港区「中学で海外修学旅行」から考えるべきこと 公立で本当に必要?批判する人に欠ける視点

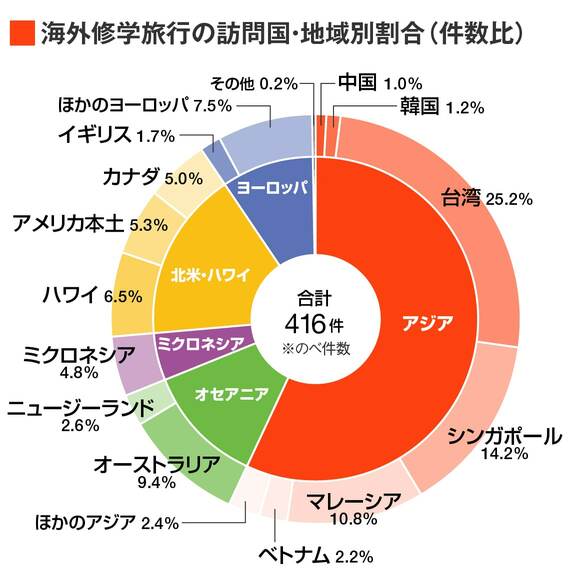

前述した公益財団法人日本修学旅行協会の調査によれば、海外修学旅行の訪問国の57.0%がアジア。いちばん多い台湾(25.2%)に次いでシンガポール(14.2%)が多く、マレーシア、ベトナム、その後にオーストラリア、ニュージーランドと続く。修学旅行で3泊5日程度で行くとなると日本から近いエリア、また費用面や治安などの安全性を考慮した結果と考えられるだろう。

実際に海外で、外国人を相手に英語で話してみて、伝われば大きな自信になるだろうし、伝わらなかったとしても貴重な体験になるに違いない。中学生が物おじせずに英語を話すことができるのかと不安にも思ってしまうが、英語力という点では港区は高いレベルにあるという。

「全国学力調査の結果では、もちろん全員ではないもののスピーキングを含めて平均をはるかに超えるよい結果が得られています。質問紙調査でも『将来海外で活躍したい』と答えている割合が高く、これまでの英語教育の成果と考えています」

まだ現段階では、現地での活動予定は未定だ。詳細は各学校で決めることになっているが、現地校の生徒との交流や、現地企業と連携したキャリア教育のほか、ダムや動物園、植物園などの観光を想定しているという。

教育格差や体験格差を埋めるが、自治体間の格差はどうする?

こうした現地でかかる費用や食事代について、保護者負担の7万円のほかに追加でかかる費用はないのか。

実際、区が保護者から徴収する負担金は一律5万円(食費、交通費〈航空機代・借り上げバス等〉、宿泊費等の一部)。残りの2万円は、区が徴収しないもののパスポートを所持してない場合の申請代のほか、外貨交換費用、グループ行動の際にかかる交通費等を見込んでいる。

そのほか追加でかかるとすれば、お土産代などのお小遣いぐらいだろう。また港区では経済的な理由で就学が困難な家庭に就学援助費を支給しており、就学旅行費や修学旅行支度金なども援助の対象となっている。

もう1つ気になるのが、修学旅行の行き先が海外になることで教員の負担が増えるのではないかということだ。だが教員の旅費も事業費に含まれており、子育てや介護で引率できない教員もいるとして、港区は引率教員についても慎重に検討していくとしている。

肝心の教育効果はいかほどか。3日間行ったところで英語は身に付かないといった声もあるが、「直接の体験でしか味わえないものがあります。日本とは違う環境に身をおいて学習したことを生かしてほしい。そうした機会を提供できればと考えています」と篠﨑氏は話す。

「生まれ」によって学力や最終学歴などの教育成果に差がある教育格差に加え、昨今では学校外での自然体験や社会体験、文化的体験に差が出る体験格差が話題となっている。そんな中、中学生という若い年齢で、公立に通う生徒に等しく海外に行く機会が提供されるのは、注目に値するのではないだろうか。

経済的な困難を抱える子どもを支援している公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事の今井悠介氏は、こう話す。

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事

(写真:本人提供)

「通常なら海外に行けないような子たちが、修学旅行という学校のプログラムの中でいろいろな文化体験ができるのは歓迎すべきこと。もちろん、予算の妥当性を含め、中身について十分な検証が必要です。そのうえで、修学旅行に限りませんが、自治体が子どもの体験を豊かにしようと積極的に何かやっていくことがスタンダードになるのは大事な動きだと考えています」