ネットバンキングの利用も実現、「学校事務職員」が仕掛ける働き方改革の中身 「情報窓口」のポジションを生かした提案が可能

濱岡氏によれば、19年12月と20年12月の教職員の時間外勤務のデータを比較すると、例えばA先生は126時間→61時間、B先生は112時間→76時間、C先生は99時間→63時間など、大幅な改善が見られた教員も少なくない。22年度は、時間外勤務が月80時間を超える教職員はほぼいなくなった。

「セルフマネジメントが身に付いてきたことで、勤務時間を意識して仕事するようになったとのご意見を先生からいただいています。時間外勤務が80時間を超えるケースは数件ありますが、新任の先生や、負担の大きい校務分掌や行事を担当する先生などに限られています。今後はそうした負担をいかに分散していくかが課題。また、業務改善とともに働き方に対する意識も重要だと感じており、意識づけする定例の仕組みづくりや研修の設定も話し合いたいと考えています」

濱岡氏のように事務職員が積極的に業務改善に関わることで、学校の働き方改革は前進する余地がありそうだが、あまり取り組みが広がっていないのはなぜか。

「新たな取り組みを実現するにはすべきことは多く、先生方とコミュニケーションを頻繁に取りながら丁寧に物事を進めていくことも欠かせません。多くの小中学校では事務職員は1人しか配置されていませんから、その一歩を踏み出しにくいのかもしれません」

しかし、事務職員だからこそできることがたくさんあると濱岡氏は強調する。事務職員は、教職員の管理や服務に関する法令、その手続きにかかる事務処理に詳しく、とくに総務・財務を担う立場から、予算状況や優先順位を見極め、実行や改善が可能か意見を言える点は大きいという。

「先生方が働き方改革の担当になってしまうと、空き時間や授業・部活動の後に作業することになりがちですが、事務職員は授業を持つ先生方より柔軟に動けますし、しがらみもないので管理職にフットワーク軽くさまざまな提案をすることもできます」

学校の内外の情報窓口であるポジションを生かしながら、教職員や子どもたちの実態を理解し、管理職だけでなく教育委員会などへ改善の働きかけもできる。とくに学校の働き方改革を進めるには、校長と事務職員、共同実施、教育委員会などの行政の力を結集することが必要だが、事務職員はそうした多様な関係者の橋渡し役を担えるという。

「つねに周囲を巻き込んで提案し、改革を進めることができるのが事務職員」と力を込める濱岡氏。その取り組みには、令和の学校事務職員のあり方を考えるヒントが凝縮されているのではないだろうか。

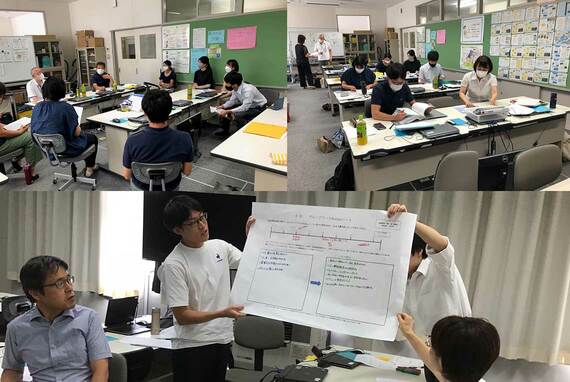

(文:國貞文隆、写真:濱岡氏提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら